高参与人力资源实践对新生代员工管家行为倾向的影响研究

|

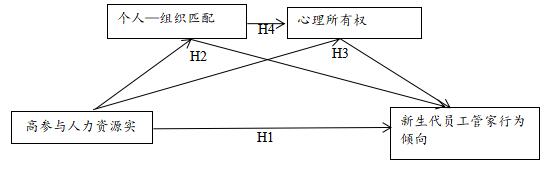

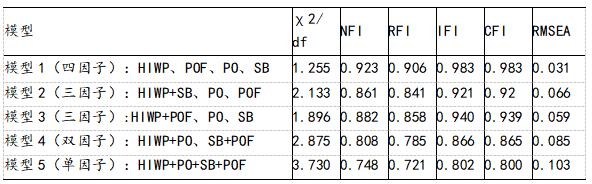

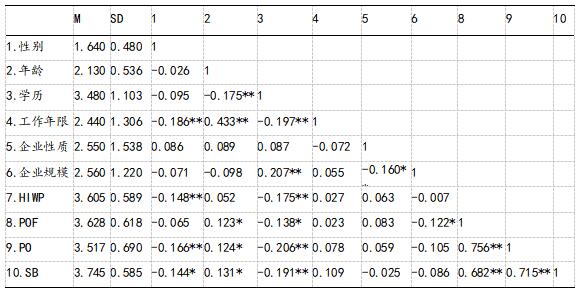

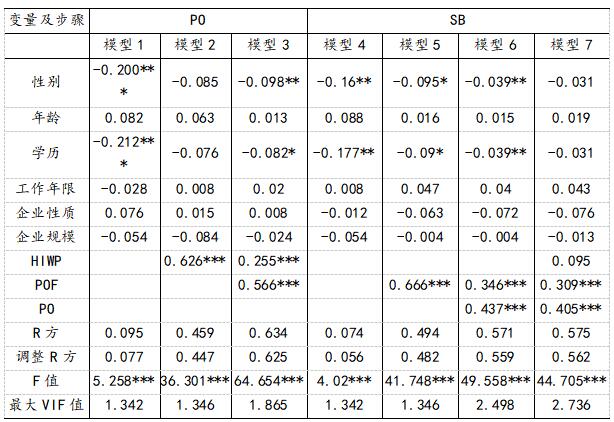

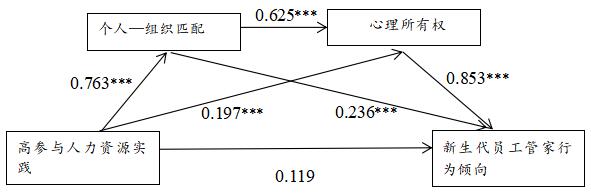

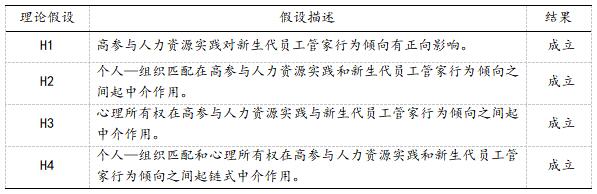

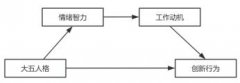

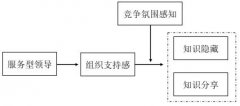

李琳琳 (泰山科技学院,山东 泰安 271038) 摘要:管家行为倾向(Stewardship Behavior)一般理解为员工“舍己为公”的倾向,自上世纪90年代提出以来,陆续被国内外许多学者通过理论或实证研究,被证明是有利于企业绩效的因素之一,所以对管家行为倾向影响机制的研究受到学术界广泛关注。基于新生代员工的特点,培养新生代员工的管家行为倾向成为当今企业比较棘手的现实难题。基于此,本研究以企业新生代员工为研究对象,引入高参与人力资源实践这个变量,探索性地研究其对于新生代员工管家行为倾向的影响。基于群体卷入模型理论,引入个人—组织匹配和心理所有权两个变量作为中介,探究这些因素如何影响新生代员工管家行为倾向。本研究主要得出以下结论:高参与人力资源实践能够直接促进新生代员工管家行为倾向的产生;高参与人力资源实践能够通过个人—组织匹配和心理所有权的链式中介作用,间接促进新生代员工管家行为倾向的产生。 关键词:新生代员工;管家行为倾向;高参与人力资源实践;个人—组织匹配;心理所有权 一、引言 2021 年 11 月,习近平主席在《求是》上发表了《深入实施新时代人才强国战略加快建设世界重要人才中心和创新高地》的文章,再一次对人才发展做出重要部署[1]。 人才对企业的重要性不言而喻,为了应对瞬息万变的市场环境,组织不仅需要忠于职守、精明强干的“职业人”,更需要那些立足于长远、尽职尽责、甘于奉献的管家[2],管家行为即是一种愿意克制自身利益追求以保护组织长远利益的行为[3]。 新生代员工已经成为职场中坚力量,相对于老一代员工,新生代员工对于组织的发展很难具有主人翁意识,对于一些职责外的事务也很少有积极奉献的态度。若是一个组织中的员工都是这种消极心态,那么这个组织很难得到长期稳定的发展。因此本文选择将新生代员工作为研究对象,探索能够影响新生代员工管家行为倾向的因素。 社会交换和计划行为理论均假设员工首先要按照人力资源政策对自身的要求与影响进行判断并给出恰当的反应[4],因此本研究选择从人力资源实践方向入手。作为一种赋予员工决策感和工作投入感的人力资源实践体系[5],本研究认为高参与人力资源实践(High Participation in Human Resources Practice)或许会促进员工管家行为的产生。如果一个公司的文化隐含地指出员工是可以轻易支配的短期资源,则可能会发展经济而不是社会交换关系[6]。相反,高度参与的工作实践可能会向员工传达其组织提倡人文价值,关心员工的幸福并愿意信任他们,在互惠准则的基础上,员工将倾向于增加个人贡献和努力,并最终表现出积极的举止行为。参与情境的组织倾向于员工参与组织决策,更容易使员工产生“主人翁感”,也更有助于管家行为倾向的产生[7]。 根据群体卷入模型,当员工感知到组织实施的一系列高参与人力资源实践时,会对组织做出反馈,进而提升自己的价值观匹配感、工作—能力匹配感、需求供给匹配感[1],进一步产生心理卷入和行为卷入。因此本研究引入个人—组织匹配和心理所有权两个中介变量,探究二者在高参与人力资源实践和新生代员工管家行为倾向之间的作用。Steven 等(2017)通过实证研究证明员工感知到的高参与人力资源实践能够提高员工的个人—组织匹配感[8]。个人—组织匹配感还有利于激发员工的责任感,提高与组织之间的情感承诺。通过相互的社会交换建立的情感承诺有利于员工管家行为的产生[9]。 综上所述,针对新生代员工的性格特点和职业特点,本文认为员工通过感知到组织实施的高参与人力资源实践,能够产生更强烈的个人—组织匹配感,并进一步唤起员工的归属感、自我效能感和自我认同感,从而形成心理所有权,进而产生管家行为倾向。 二、理论分析与研究假设 1.高参与人力资源实践和新生代员工管家行为倾向 人力资本理论认为,个体人力资本受组织投资的影响,并进一步影响员工的生产效率和心理收入[10]。高参与人力资源实践最大限度地满足员工的生理和心理需求,将员工的个人利益与组织利益放在同等重要的位置,根据社会交换理论,员工也会尽自己最大的努力来为组织谋取利益,并愿意将组织利益放在自己的个人利益之上。新生代员工注重于实现自我价值,看重自己心理需求的满足,并且他们更注重对于决策的参与,希望组织提供挑战性和责任感较强的工作。当组织最大程度满足了他们的需求,他们也会最大程度地去回报组织,愿意承担责任,对组织持有奉献精神,为组织谋取长期利益。 高参与人力资源实践分为授权、能力提升、信息分享、赞赏认同和回报公平五个维度[11]。根据AMO理论,能力提升可以保证员工的参与能力,赞赏认同和回报公平可以维护员工的参与动机,信息分享和授权则可以保证员工的参与机会。同时对影响新生代员工管家行为倾向的心理因素进行整合,认为员工管家行为倾向受到“我有管家行为倾向的能力”,“我有管家行为倾向的动机”以及“我有管家行为倾向的机会”三种心态的综合影响,所以本文认为高参与人力资源实践有利于新生代员工管家行为倾向的产生。 基于此,本文提出以下假设: 假设1:高参与人力资源实践对新生代员工管家行为倾向有正向影响。 2.人—组织匹配的中介作用 匹配理论是在互动心理学的基础上发展而来的,匹配理论强调个人与环境之间的交互作用会对个人的情感、态度和行为产生影响,Kristof (1996)将个人—组织匹配分为价值观匹配、工作—能力匹配和需求—供给匹配[12]。 本研究认为,个人—组织匹配在高参与人力资源实践和员工管家行为倾向之间发挥中介作用。 高参与人力资源实践所提倡的授权,能够提高员工的控制感,并能够使员工感知到组织对于他们的信任,能够提高其使命感和责任感,从而在完成工作时有更强的自主性,并感知到更高程度的工作—能力匹配。能力提升能够使员工通过工作轮换和培训等方式提高自己的工作能力,使他们树立更强的自信心,感觉自己有更强的能力去完成工作任务[13]。信息分享能够帮助员工更好地理解企业的决策,并且能够感觉到组织把他们当成自己人,完善的信息能够帮助员工更好地理解工作要求,并更加出色地去完成任务[14]。赞赏认同是指领导和同事对于员工的一种积极反馈,这种积极反馈能够提高员工的自信心和对于组织的认同,并且能够满足员工的心理需求。回报公平则使员工感知到自己付出多少,便能得到相应的回报,满足了物质需求和渴望公平的心理需求。 员工的个人—组织匹配感能够激发一系列积极态度和行为,比如员工敬业度[15],心理授权感和工作满意度[16],员工创造力[17]等。从社会交换理论的角度看,当员工认为自己的需求得到了满足,就会产生回报组织的意愿,因而更容易产生有利于组织的主动性行为。因此,个人—组织匹配感有利于新生代员工管家行为倾向的产生。 综上,组织通过实施高参与人力资源实践,提高员工的控制感和自我价值感,来培养员工与组织之间的高质量关系,控制感、自我价值感与高质量关系形成之后,员工会形成更高的配得感,从而在行为上会更愿意为组织付出,也会愿意将组织的利益置于自己的个人利益之上。因此,高参与人力资源实践在个人—组织匹配感的中介作用下,能够促进员工管家行为倾向的产生。 基于此,本文提出如下假设: 假设2:个人—组织匹配在高参与人力资源实践和新生代员工管家行为倾向之间的关系中起中介作用。 3.心理所有权的中介作用 Pierce等(2004)将心理所有权定义为个人认为所有权的目标或目标的一部分是“他们的”(即“这是我的”)[18]。要想促进心理所有权的产生,首先要先满足员工的三个动机:组织归属感、自我效能感和自我认同感[18]。心理所有权具有禀赋作用,个体一旦对目标物形成心理所有权的主观感受,会对其赋予更有价值的暗示和更加积极的评价,并将其视为自我延伸,最终巩固自我概念[19]。 本研究认为心理所有权在高参与人力资源实践和管家行为倾向之间发挥中介作用。组织通过授权能够使员工在工作中具有充分的自主性,有利于培养员工的主人翁意识。信息分享能够使员工感受到组织对自己的信任,并且员工对组织了解的越多,越容易产生心理上的亲密联系。能力提升向员工表明组织愿意和员工建立长期关系,能够提升员工对于组织的忠诚度和归属感。赞赏认同和回报公平这两种激励手段表示组织对员工是忠诚并且负责的,使员工认同自己在组织内的身份和角色,增强员工的责任感和自我效能感。 当员工的心理所有权感较高时,他们会产生强烈的主人翁意识,认为这是“我的组织”,在这种思想的驱动下,员工会表现出更高的创新精神和更高的工作投入[20],更有利于员工自身利益与组织的利益一致,认为组织的利益就是自己的利益,这时他们会主动承担责任,为组织奉献更多,促进管家行为倾向的产生。 从群体卷入模型的角度出发,高参与人力资源实践的一系列实践活动能够提高员工的程序公平感,增强员工对于组织管理层的积极感知并产生心理所有权,心理所有权的产生意味着员工将组织作为自己的延伸,会产生强烈的责任感和认同感,进而员工会表现出管家行为倾向来证明自己的责任感和认同感。而员工积极行为的产生总需要积极心理的驱动。因此,高参与人力资源实践可以通过使新生代员工产生心理所有权感进而产生管家行为倾向。 基于此,本文提出以下假设: 假设3:心理所有权在高参与人力资源实践与新生代员工管家行为倾向之间的关系中起中介作用。 4.个人—组织匹配与心理所有权的链式中介作用 个人—组织匹配使员工认为自己的能力能够达到组织的要求,提升了自我效能感和自我认同感。并且对于组织价值观的认同以及物质和精神需求的满足都能够使员工越来越依赖组织,也提升他们对于组织的责任感。所以,员工的个人—组织匹配感能够培养员工的自我效能感、自我认同感和归属感,并进一步使员工产生心理所有权。 如果说高参与人力资源实践是一种组织情境,那么个人—组织匹配就是一种员工与组织互动的过程。这种互动的过程可以满足群体卷入模型中的关系模型,当员工感觉个人—组织匹配程度比较高时,便会形成一种对于组织或权威的信任和认同,并且也会感受到组织对于自己的信任和认同,在与组织的这种关系中员工会感受到自己在组织中的价值,也会感觉到组织程序是公平的,进而产生组织认同感,然后会形成心理卷入和行为卷入,即心理所有权和管家行为倾向的产生。 基于此,本文提出如下假设: 假设4:个人—组织匹配和心理所有权在高参与人力资源实践与新生代员工管家行为倾向之间起链式中介作用。 本研究的理论模型如图1所示。  图1 理论模型 三、问卷设计与数据获取 1.问卷设计与测量工具 本文通过问卷调查的方法收集一手数据。本文对大量国内外文献进行梳理总结,并且引用国内外学者开发出的比较成熟的变量量表,具体包括高参与人力资源实践、心理所有权、员工管家行为倾向以及个人—组织匹配,将各变量量表组合成整体量表,并且每个题项均采用五点李克特式量表法进行测量。 问卷一共分为五部分。第一部分是对个人和企业基本信息的填写;后面四部分分别是高参与人力资源实践量表、心里所有权量表、管家行为倾向量表和个人—组织匹配量表。 高参与人力资源实践:采用的是由Tremblay,Rondeau & Lemelin(1998)提出的高参与人力资源实践五维度量表,Yang(2012)从员工感知的角度进行了修改[11]。本文直接引用的Yang修改之后的量表。本量表包括五个维度,分别是赞赏认同、充分授权、能力提升、回报公平和信息共享,共13个题项,包括“在我的工作单位,主管会以不同的方式切实地认可我的努力”、“我们在工作方面有很大的权限”等。该量表的Cronbach’s α系数为0.876。 个人—组织匹配:引用的是Mumtaz等(2018)在Piasentin等(2006)所开发量表的基础上进行修正之后的量表[21][22],选择该量表的原因主要是该修订版量表比较新,并且有许多实证研究证明了它的有效性。该量表共有6个题项,包括“我真的很适合我工作的组织”等。该量表的Cronbach’s α系数为0.907。 心理所有权:采用的是David等(2015)在Van Dyne,Pierce (2004)和Pierce,Kostova & Dirks(2001)开发的心理所有权量表基础上进行修正之后的量表[23]。最初Pierce等所提出的量表包括“我觉得这是我的组织”等题项,此量表在中国情境下理解度不是很高,因此本研究直接采用的David等修改之后的量表,共有4个题项,包括“我觉得我与公司的成败紧密相关”等。该量表的Cronbach’s α系数为0.824。 管家行为倾向:采用的是Davis,Allen & Hayes(2010)所开发的量表[24],共有3个题项,包括“我愿意将组织的利益置于我的个人利益之上”等。该量表的Cronbach’s α系数为0.711。 2.数据收集与分析方法 问卷发放和收集的时间主要集中在2024年2月和3月,发放的对象为企业的普通员工,主要是通过网络填写的方式,因此涵盖的地理范围比较广,被调查人的年龄、学历、工作年限等也比较多样,可以很好地避免同源方差的产生。 问卷分为两阶段发放,第一阶段收集个人基本信息、高参与人力资源实践和个人—组织匹配的数据并进行编码,共发放问卷350份,回收了340份;间隔一个月后进行第二阶段调研,配对收集心理所有权和员工管家行为倾向的数据,共发放340份,回收了333份。剔除一些填写不合格的问卷,包括(1)所有题项都选一个选项;(2)当一个量表的问题意思差不多时,选项差距比较大,比如有的选“1”,有的选“5”;(3)年龄不合适的,本文研究对象为新生代员工,所以剔除40岁以上员工。剔除这些不合格问卷之后,剩余的有效问卷为307份,问卷的有效回收率为87.7%。 从样本分布情况来看,女性占55%,男性占45%,女性略高于男性,分布比较均衡。在年龄分布方面,30岁以下的员工占到74.95%,所以被调查者普遍比较年轻,也比较符合本文对新生代员工作为调查对象的要求。在学历方面,本科以上学历的员工占到73.04%,所以样本整体受教育程度比较高。在工作年限方面,工作不足3年的员工占63.9%,也与样本普遍比较年轻有关。样本所在企业多是民营企业,占到41.71%;国营企业占到23.8%;外商和港澳台独资占到2.93%;其他企业性质的员工占29.3%。在企业规模方面, 100人以下企业占到48.84%,100人以上企业占到51.16%。 在进行数据统计分析时,本文主要应用的软件为SPSS 25.0以及AMOS 24.0。首先用AMOS 24.0对四个量表进行验证性因子分析,然后用SPSS 25.0对四个量表进行描述性统计分析以及进行各变量之间的相关分析,检验各变量之间的关系,并判断研究假设是否成立。 四、研究结果 1.验证性因素分析与区分效度检验 区分效度(discriminant validity)指在应用不同的测量方法来测量不同的理论构念时,得到的结果是有区分度的。本研究通过将假设中的四因子模型与合并因子之后的竞争模型进行比较,来判断四个变量之间的区分效度。运用AMOS24.0进行验证性因素分析可得,四因子模型比其他几个竞争模型的拟合优度都要好,所以说明假设中的四个变量区分效度良好。 表1 验证性因素分析结果  注:HIWP代表高参与人力资源实践,POF代表个人—组织匹配,PO代表心理所有权,SB代表管家行为倾向;“+”代表合并因子 本研究采用的是HARMAN单因子检验的方式来判断本模型是否存在同源方差问题,通过将四个变量的所有条目进行未旋转的探索性因子分析,发现第一个因子的变异解释达到38.13%,不超过40%。将所有条目聚合到一个因子下面进行单因子验证性分析,发现拟合指数明显下降,卡方自由度比值为3.730>3,RMSEA=0.103>0.1,所以拟合程度较差,说明本研究不存在严重的同源方差问题。 2.变量相关性分析 表2 变量相关性分析  注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05。HIWP表示高参与人力资源实践,POF表示个人—组织匹配,PO表示心理所有权,SB表示管家行为倾向。 由上表可知,高参与人力资源实践、个人—组织匹配、心理所有权和员工管家行为倾向四个变量两两之间都存在着显著的相关关系,上述结果为假设的成立提供了初步支持。 另外,性别对于员工感知到高参与人力资源实践(r=-0.148,p<0.01)、心理所有权(r=-0.166,p<0.01)和管家行为倾向(r=-0.144,p<0.05)会有影响,男性感知到高参与人力资源实践的能力比较强,更容易产生心理所有权和管家行为倾向,可能是因为与女性相比,男性将更多的精力放在工作上,所以对于组织的实践比较敏感,更容易在组织内形成归属感,也愿意考虑组织的长期利益。年龄对于个人—组织匹配(r=0.123,p<0.05)、心理所有权(r=0.124,p<0.05)和管家行为倾向(r=0.131, p<0.05)的形成产生影响,年龄较大的员工能力也比较强,经验比较丰富,在一个企业内工作的时间可能也比较长,与组织的感情比较深,依赖感和责任感比较强,所以这一系列因素都可能使员工产生个人—组织匹配感、心理所有权感和管家行为倾向。学历会对感知到高参与人力资源实践(r=-0.175,p<0.01)、个人—组织匹配(r=-0.138,p<0.05)、心理所有权(r=-0.206,p<0.01)、管家行为倾向(r=-0.191,p<0.01)产生影响,数据显示,学历越低的员工感知到高参与人力资源实践的能力越强,更容易产生个人—组织匹配感,也更易产生心理所有权和管家行为倾向。可能是因为学历比较低的员工能够直接感受到组织对于自己的优待以及实践程序的公平,更容易产生组织认同感。而学历比较高的员工考虑的比较多,所以组织实施高参与人力资源实践时,他们对于自己的能力是否匹配、价值观是否一致以及与组织之间的关系等这种问题考虑的比较多,犹豫的比较多,所以学历低的员工更容易感知到组织实施的高参与人力资源实践,更易形成个人—组织匹配感、心理所有权感和管家行为倾向。企业规模会对个人—组织匹配感的产生造成影响(r=-0.122,p<0.05),数据显示,企业规模越小,员工的个人—组织匹配感越容易产生,可能是因为规模比较小的企业员工的参与感比较强,员工能够感觉到自己能力的提升和自我价值的实现,所以在企业内匹配感也比较强。 五、假设检验 1.层次回归分析结果 研究主要采用层次回归分析对研究假设进行检验,结果如表3所示。 表3 个人—组织匹配和心理所有权的链式中介作用

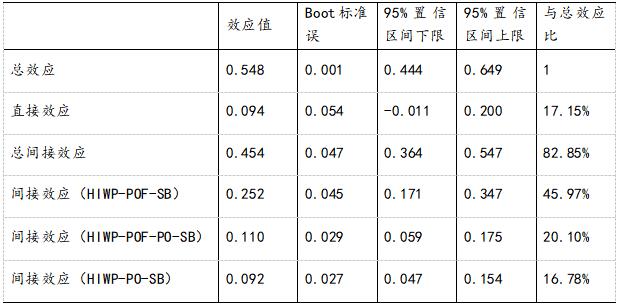

注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05。HIWP代表高参与人力资源实践,POF代表个人—组织匹配,PO代表心理所有权,SB代表员工管家行为倾向。 由上表可知,个人—组织匹配在高参与人力资源实践与心理所有权之间起部分中介作用,心理所有权在个人—组织匹配和员工管家行为倾向之间起部分中介作用,并且在加入个人—组织匹配和心理所有权两个中介变量之后,高参与人力资源实践对于员工管家行为倾向的影响就不再显著,初步证明了个人—组织匹配和心理所有权在高参与人力资源实践和员工管家行为倾向之间的链式中介效应。 为了进一步证明个人—组织匹配与心理所有权的链式中介效应,本研究采用Bootstrap(重复取样5000次)进行中介效应检验,得出结果如表4所示。 表4 中介作用的bootstrapping检验

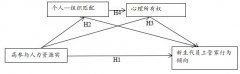

由表4可知,高参与人力资源实践对新生代员工管家行为倾向的间接影响有三条路径,(1)高参与人力资源实践—个人—组织匹配—新生代员工管家行为倾向的间接效应值为0.252,约占总效应的45.97%,95%置信区间为[0.171,0.347],置信区间不包括0,所以高参与人力资源实践—个人—组织匹配—新生代员工管家行为倾向的间接效应成立。(2)高参与人力资源实践—心理所有权—新生代员工管家行为倾向的间接效应值为0.092,约占总效应的16.78%,95%置信区间为[0.047,0.154],置信区间不包括0,所以高参与人力资源实践—心理所有权—新生代员工管家行为倾向的间接效应成立。(3)高参与人力资源实践—个人—组织匹配—心理所有权—员工管家行为倾向之间的链式中介效应值为0.110,约占总效应值的20.10%,95%置信区间为[0.059,0.175],置信区间不包括0,所以高参与人力资源实践—个人—组织匹配—心理所有权—新生代员工管家行为倾向的链式中介效应成立。在加入个人—组织匹配和心理所有权两个中介变量后,高参与人力资源实践对新生代员工管家行为倾向95%置信区间为[-0.011,0.200],包括0,说明直接效应不显著,即个人—组织匹配和心理所有权在高参与人力资源实践和新生代员工管家行为倾向之间起完全链式中介作用。总间接效应值为三条间接效应值之和,即0.252+0.110+0.092=0.454,约占总效应值的82.85%。 因此,结构方程模型作用路径如图2所示。  图2 结构方程模型作用路径 本文将所有变量放在一起进行验证性因子分析时,得到测量模型的拟合度指标为χ2/ df=1.926,NFI=0.913,IFI=0.956,TLI=0.948,CFI=0.956,RMSEA=0.055。各项指标均在可接受范围,表明模型各项指标拟合良好。 2.小结 经过对各变量的回归分析,得出的研究结果如下表: 表5 研究结果  六、结论与启示 1.研究结论 (1)样本特征对各变量的影响 性别和学历对于员工感知到高参与人力资源实践具有显著的影响。由数据可知,男性感知到高参与人力资源实践的能力比较强,学历较低的员工感知到高参与人力资源实践的能力比较强。可能是因为男性将更多的精力放在工作上,而女性更多的要兼顾家庭和工作的平衡,所以当组织实施一些人力资源实践时,男性会更敏感。学历较低的员工在面对组织决策时,会单纯地看到组织对自己的回报,而不会产生太多的顾虑,而学历较高的员工考虑的方面会比较多,所以在组织实施高参与人力资源实践时,学历较低的员工感知到的比较快。 年龄、学历和企业规模会对员工的个人—组织匹配感产生显著的影响。由数据可知,年龄较大的员工产生的个人—组织匹配感较强,学历较低的员工产生的个人—组织匹配感较强,规模较小的组织员工的个人—组织匹配感较强。年龄较大的员工积累的工作经验比较丰富,能力也比较强,在某个专业领域比较精通,所以年龄较大的员工个人—组织匹配感会容易产生。学历较低的员工为了弥补自身的不足,更会潜心地去专攻某项技术,而学历较高的员工可能更希望自己全面发展,走向更高的位置,这样下来,学历较高的员工更容易产生自己不适合这个组织的想法,学历较低的员工更容易安于现状,产生个人—组织匹配感的可能性更大。当组织的规模比较小时,员工的参与感比较强,也不会对员工提出过高的要求,所以相对于大规模企业,小规模的企业会更容易让员工产生个人—组织匹配感。 性别和学历会对员工的心理所有权感产生显著的影响。由数据可知,男性员工产生心理所有权感的可能性较大,学历较低的员工更容易产生心理所有权感。男性员工相对于女性员工来说,在工作上付出的精力更多,投入的也更多,而女性更多的要兼顾家庭和工作的平衡,所以,男性员工更容易产生对组织的责任感和归属感,产生心理所有权的可能性更大。学历较低的员工会觉得自己在学历上有劣势,所以会更努力的投入工作来弥补自身的不足,所以相对于学历较高的员工,他们对组织投入的精力更多,所以产生责任感和归属感的可能性更大,也更容易产生心理所有权。 性别、年龄和学历也会显著影响员工管家行为倾向的产生,由数据可知,男性员工产生管家行为倾向的可能性较大,年龄较大的员工以及学历较低的员工产生管家行为倾向的可能性较大。相对于男性来说,女性将更多的精力放在家庭上,而男性则在工作上投入的精力比较多,所以更容易培养与组织之间的高质量情感,更容易产生一些主人翁行为,所以当面对利益抉择时,男性员工更愿意将组织利益放在自己个人利益之上。年龄较大的员工一般在组织内工作的时间也较长,所以与组织的感情比较深,所以相对于年龄较小的员工,他们的管家行为倾向更可能产生。学历较低的员工一般在组织内更容易安于现状,不会经常产生跳槽的想法,所以他们更容易培养与组织之间深厚的感情,也更容易产生管家行为倾向。 (2)高参与人力资源实践对于新生代员工管家行为倾向的影响 由实证研究数据可知,高参与人力资源实践有利于新生代员工管家行为倾向的产生。根据新生代员工的特点,他们更想要在工作中得到自我价值的实现,更想在工作中有自主权,有参与权和决策权,所以,当他们感知到组织采取了这样一些人力资源实践,这些实践能够让领导给他们授权,能让他们得到能力的提升,能实现与组织信息的共享,领导能对他们的付出给予肯定和认同,并且还能够得到公平的回报,这一系列人力资源实践都能够激发起新生代员工的工作热情,培养与组织的高质量关系。员工得到了自我价值的实现,那么他们愿意为组织付出更多,所以当面对自我利益与组织利益的冲突时,他们愿意将自我利益放在身后去维护组织的利益,因为他们已经将这个组织当成了自己的家,当成了自己的一部分。但研究发现,在面对组织给予的决策参与机会时,促进型调节焦点的员工会将其视为工作资源,防御型调节焦点的员工会将其视为工作要求[25],因此,针对不同动机和需求的员工,企业的实施强度应该有所区分。 (3)个人—组织匹配的部分中介作用 根据实证研究结果,高参与人力资源实践能够通过影响员工个人—组织匹配感,进而促进新生代员工管家行为倾向的产生。高参与人力资源实践的实施,满足了更多员工对于物质和精神方面的需求,他们也需要去提升自己的能力来达到组织的要求,所以当员工感知到组织实施了高参与人力资源实践,这些实践让他们得到了自我价值和能力的提升,那么他们会更认同这个组织,从而产生更高的匹配感,并且愿意与这个组织形成利益共同体。当他们感知到高参与人力资源实践的实施时,会通过与组织形成更高的匹配感和更高质量的关系,从而形成管家行为倾向。 (4)心理所有权的部分中介作用 根据实证研究结果,心理所有权在高参与人力资源实践和新生代员工管家行为倾向的关系中起部分中介作用。高参与人力资源实践的实施,使得更多员工的价值得到提升,也让更多的员工参与到组织的决策中,工作得到了更多的自主权,在这一系列参与的过程中,使得员工慢慢培养起自己的“主人翁感”,越来越觉得这个组织像是自己的一样。所以,当员工觉得自己是这个组织的主人时,他们便会不顾一切去维护组织的利益,会将组织的安危与发展当成自己的责任。 (5)个人—组织匹配和心理所有权的链式中介作用 根据实证研究结果,个人—组织匹配和心理所有权在高参与人力资源实践和新生代员工管家行为倾向的关系中起完全链式中介作用。也就是说,高参与人力资源实践对新生代员工管家行为倾向的影响完全是通过高参与人力资源实践—个人—组织匹配—心理所有权—新生代员工管家行为倾向这条路径来实现的。当员工感知到组织实施了高参与人力资源实践时,他们会感觉组织给了自己实现价值、提升能力的机会,满足了自己精神与物质的需求,也会促进员工对于组织价值观的认同,所以促使他们产生个人—组织匹配感,增强了与组织之间的关系。当他们与组织之间的匹配感增强时,他们更容易依赖组织、信任组织,同时产生对组织的责任感和主人翁感,这便促进了心理所有权的产生。当员工有了“这个组织像是我自己的一样”的感觉时,便和组织的利益绑在了一起,他们也愿意牺牲自己的利益去维护组织的利益,并且认为组织的发展与危机都与自己息息相关。 2.管理启示 本研究结论表明,高参与人力资源实践有利于新生代员工产生管家行为倾向,并且这个过程是通过高参与人力资源实践—个人—组织匹配—心理所有权—新生代员工管家行为倾向的路径完成的。所以本研究对于管理方面的建议主要有以下几个方面: (1)实施高参与人力资源实践,提高员工工作的自主权和决策权。当企业对员工充分授权时,能够使员工担当额外的角色,承担更多的责任,在工作中表现更大的积极性和自主性。并且企业给予员工广泛参与的机会,有利于促进员工和企业目标的一致性,减少员工与企业利益的冲突,更容易使员工产生“主人翁感”。领导应该经常对于员工的努力给予肯定,使他们感觉自己的付出得到了鼓励,得到了认同,提高了自我效能感。当企业与员工能够信息共享时,员工会更详细地了解企业的发展现状与前景,并且这种信息透明化能够增强员工参与,提高员工的组织认同感,提升领导—成员交换质量,增强协同工作关系。并且企业还应该注重员工能力的提升,比如采取的一些培训措施会使员工感觉组织愿意与自己建立长期关系,也会提高他们的自我效能感和自我认同感。公平的工作报酬不仅能够满足员工的物质需求,还能够满足精神需求,提高员工的积极性和幸福感,那么他们会更愿意为组织付出,也愿意为组织承担更多的责任。 (2)提升员工的个人—组织匹配感,培养与员工之间的高质量关系。当员工足够依赖组织,那么就会自然地使自己的价值观与组织价值观趋同。对于员工物质需求和精神需求的满足也能够提高员工的匹配感,所以企业应该给予员工公平的物质回报,并且在精神上也要时常予以鼓励,认为企业能够满足自己的需求,达到需求—供给匹配。还应该给员工提供发展机会和资源,提高员工的工作积极性,使员工愿意努力适应组织的需求,完成组织的任务,努力达到员工的能力与所从事的工作相匹配。 (3)提升员工的心理所有权感,培养员工的主人翁精神。当员工认为这个组织是自己的或是自己的一部分时,会更愿意与组织成为利益共同体,也愿意去维护组织的利益。当员工参与组织决策,工作中拥有更大的自主权时,会更容易形成心理所有权感,也会促进员工主动性行为的产生。通过对员工进行培训、建立企业大学以及工作轮换等方式提高员工能力,培养员工的自我效能感与组织认同感。当员工把组织当成“家”一样的地方,并且认为自己有能力承担更多的责任时,就能够促进“主人翁感”的产生。 (4)培养员工的长期导向意识,多考虑长远的利益,而不是只顾眼前的利益。当员工在企业内建立了长期导向,就不会只顾及眼前的利益,而是会将企业的长期利益放在首位。这就需要企业内的领导者首先做出表率,领导者应该在面对企业利益和个人利益产生冲突的时候,选择维护企业的利益。其次,组织应该对员工的利益需求表现出关心,尊重和公平,在满足员工利益需求方面予以支持,这样才更能够促进员工的目标和组织目标达成一致,协同发展。最后,企业要针对员工在组织中取得的成绩予以鼓励性的支持,培养员工的自我效能感,让员工觉得自己有能力来承担组织的这些角色外行为,有能力为组织谋取利益。 参考文献: [1]赵子涵, 石红波. 个人—组织匹配对员工组织公民行为的影响研究[J].人力资源, 2024(14):78-84. [2]李海东. 组织中的管家行为研究:概念结构、影响因素与未来展望[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2017(3): 140-154. [3]Hernandez, M. Toward an Understanding of the Psychology of Stewardship[J]. Academy of Management Review, 2012, 37(2): 172-193. [4]张柏楠, 徐世勇. 从被要求做到主动做:群体卷入模型视角下高参与人力资源实践对员工前瞻行为的影响研究[J]. 商业经济与管理, 2019(8): 30-40. [5]LAWLER E E, MOHRMAN S A, BENSON G. Organizing for high performance : employee involvement, TQM, reengineering, and knowledge management in the fortune 1000 : CEO report[M]. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2001: 29-56. [6]Witt, L. A. Exchange ideology as a moderator of job attitudes–OCB relationship[J]. Journal of Applied Psychology. 1991(18): 1490-1501. [7]Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. Toward a stewardship theory of management[J]. Academy of Management Review. 1997, 22(1): 20-47. [8]Steven, K., Patrick, C., Flood, Janine, B., &Denis, C. Perceptions of High-involvement Work Practices,Person-organization Fit, and Burnout:a Time-lagged Study of Health Care Employees[J]. Human Resource Management, 2017, 56(5): 821-835. [9]Morela, H. Promoting Stewardship Behavior in Organizations: A Leadership Model[J]. Journal of Business Ethics, 2008(80): 121-128. [10]李秀凤,刘美婷,郭书玉,董艺婷,王芳,尹奎. 员工—组织双赢,发展型人力资源管理实践的影响及其作用机制[J]. 中国人力资源开发, 2023, 40(9):104-118. [11]Yi-Chun Yang. High-involvement human resource practices, affective commitment, and organizational citizenship behaviors[J]. The Service Industries Journal, 2012, 32(8): 1209-1227. [12]Kristof-Brown,A.L. Person-organization fit:An integrative review of its conceptualizations, measurement and implications [J]. Personnel Psychology, 1996, 49(1):1-49. [13]Chang, H. T,Chi, N.W., & Chuang A. Exploring the Moderating Roles of Perceived Person-Job Fit and Person-Organisation Fit on the Relationship between Training Investment and Knowledge Workers’Turnover Intentions[J]. Applied Psychology. 2010(4): 566-593. [14]Pare, G.,& Tremblay, M. The Influence of High-Involvement Human Resources Practices, Procedural Justice, Organizational Commitment, and Citizenship Behaviors on Information Technology Professionals’ Turnover Intentions[J]. Group & Organization management, 2007(3): 326-357. [15]赵慧娟. 个人组织匹配对新生代员工敬业度的作用机理——基于职业延迟满足的视角[J]. 经济管理, 2013, 12(35): 65-77. [16]王艳, 赵守盈. 个人—组织匹配与工作满意的关系:心理授权的中介作用[J].贵州师范大学学报(自然科学版), 2013, 5(31): 15-30. [17]许红华, 孙迎娣, 王智宁. 激励因素P—O匹配对知识型员工创造力的影响——心理所有权的中介作用[J]. 软科学, 2017, 12(31): 69-77. [18]Pierce, J. L.,& Rodgers L. The psychology of ownership and worker–owner productivity[J]. Group & Organization Management, 2004(29): 588–613. [19]秦许宁,张志新,闫世玲. 员工创新行为对反生产行为的影响:心理所有权和道德认同的作用[J]. 科研管理, 2022, 43(5): 86-93. [20]朱永跃,覃正虹,欧阳晨慧. 产业工人心理所有权对工作投入的影响———职业认同与员工导向组织文化的作用[J]. 技术经济, 2020, 39( 8) : 143-151. [21]Mumtaz, A. M., Rohani, S., Shahrina, M. N., Jun-Hwa, C., Hiram, T.,&Francis, C. Person-organisation fit and turnover intention: The mediating role of work engagement[J]. Journal of Management Development, 2018(1): 1-14. [22]Piasentin, K. A.,& Chapman, D. S. Subjective person-organization fifit: Bridging the gap between conceptualization and measurement[J]. Journal of Vocational Behaviour. 2006, 69(2): 202–221. [23]Tzu-Shian, H., Hsu-Hsin, C., David, M., &Chia-Lin,g C. A Longitudinal Investigation of Person–Organization Fit, Person–Job Fit, and Contextual Performance: The Mediating Role of Psychological Ownership[J]. Human Performance. 2015(28): 425-439. [24]Davis, J. H., Allen, M. R., &Hayes, H. D. Is Blood Thicker Than Water? A Study of Stewardship Perceptions in Family Business[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2010, 34(6): 1093-1116. [25]高记, 段蓉蓉. 决策参与一定能广开言路吗?一项双刃剑效应研究[J]. 中国人力资源开发,2022, 39(11):50-61. |

大五人格对员工创

大五人格对员工创 高参与人力资源实

高参与人力资源实 企业归属感对于员

企业归属感对于员 内部薪酬差距对企

内部薪酬差距对企 基于胜任素质模型

基于胜任素质模型 服务型领导对知识

服务型领导对知识