真实盈余管理与企业商业信用融资

|

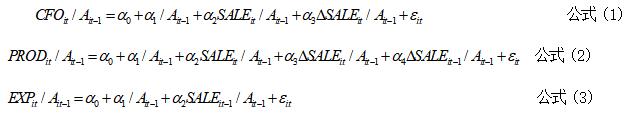

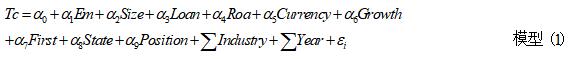

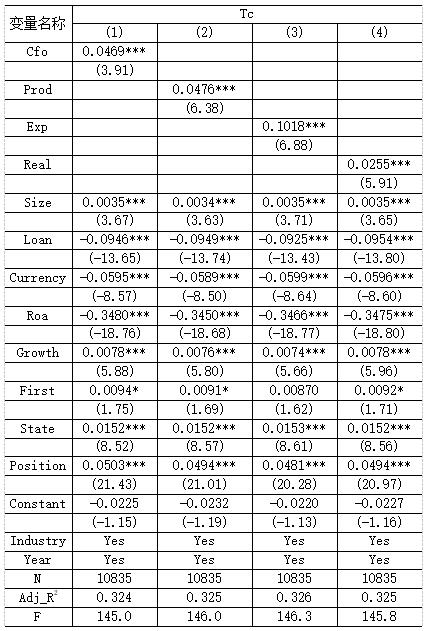

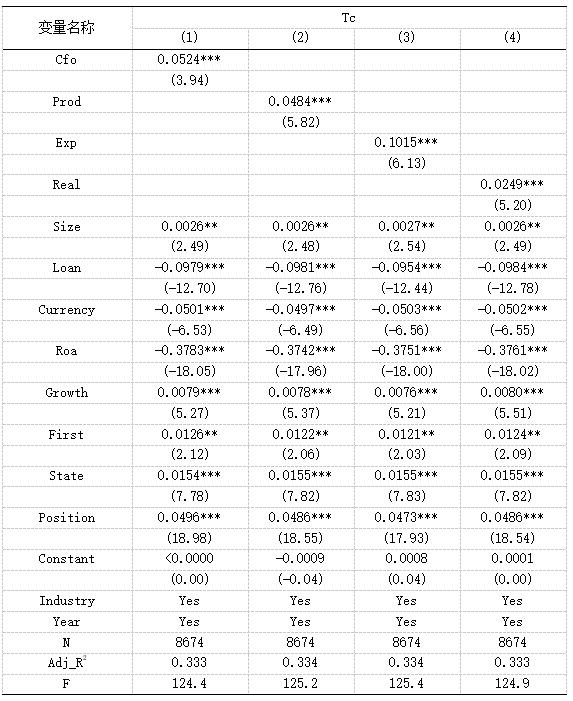

张春想 谢玲芳 (安徽商贸职业技术学院,安徽 芜湖 241000) 摘要:本文利用沪深两市A股上市公司2011-2020年数据研究发现,真实盈余管理对企业商业信用有显著的正向影响;进一步的研究发现,相比较民营企业,真实盈余管理对企业商业信用正向影响在国有企业更加显著。在经过一系列稳健性检验以及谈判能力的影响、借款能力的影响等替代性解释测试之后,结果依然成立。 关键词:真实盈余管理;商业信用;企业产权 一、问题的提出 一国经济的发展很大程度上受制于金融体系运行的健全程度(孙铮等,2006;阳佳余和杨蓓蕾,2013)[1-2]。我国的融资环境主要是以银行为主导的间接融资模式,证券市场不够发达(朱凯等,2010)[3],且受到较为严格的管制(王彦超,2014)[4]。在融资不畅的情况下,企业会通过盈余管理手段获取更多的银行信贷资源配置(马永强等,2014)[5],此外,企业还会利用盈余管理获得更多的长期银行贷款(方红星和刘淑花,2017)[6]。另一方面,在转轨经济背景下,企业利用商业信用作为银行信贷等正式融资渠道的替代(Petersen和Rajan,1997;Fisman和Love,2003)[7-8],可以有效解决企业经营中遇到的资金瓶颈问题,而且商业信用在推动中国国民经济发展中作用要远大于银行业(Allen等,2005;Ge和Qiu,2007)[9-10]。遗憾的是,缺乏对利益相关者(例如供应商给予的商业信用)契约的考察。 商业信用是指供应商与客户之间货款的延迟支付(张杰等,2013)[11],实际上相当于上游的供应商企业给予下游的客户企业的流动性贷款(刘凤委等,2009)[12]。自Meltzer(1960)[13]的开创性工作以来,商业信用研究不断得到拓展。已有研究围绕替代性融资理论和经营性动机理论等展开(王化成等,2016)[14]。基于此,国内外学者们开展了一系列的有关商业信用的因素的研究,这些因素具体可以归结为三大类:宏观影响因素、中观影响因素和微观影响因素(黄波和王满,2018)[15]。 虽然现有关于商业信用影响因素研究成果非常丰富,但是可能存在的缺陷在于学术界忽视了企业可能采取盈余管理方式操控盈余信息从而获取供应商企业给予的商业信用。由于企业采用应计盈余管理获取商业信用违法成本较高,企业更可能采取真实盈余管理手段操控盈余信息进而获取上游企业给予更多额度的商业信用融资,因此需要进一步推进商业信用影响因素研究。 二、理论推演与假设提出 转轨经济背景下,我国证券市场不够发达,企业正式融资渠道有限,企业资金配置主要以银行为主的间接方式。虽然近些年企业外部融资体系在不断完善,但是以银行为主的融资体系并没有得到根本性的改观,因此,商业信用融资在企业资金供给中仍占有重要比重(黄波等,2018)[16]。 在契约理论框架下,客户与供应商之间亦普遍存在信息不对称和代理问题。同银行债权人类似,供应商做出是否给予客户商业信用以及多大额度的商业信用,需要对授信对象给予事前检查、风险评价且进行事后的监督,以保证自己信贷资金的安全。 实际上,供应商在做出商业信用决策时,会参考企业提供的会计信息并据此评估企业的各种风险(陈运森和王玉涛,2010)[17]。供应商在做出是否给予以及给予多大程度的商业信用,需要根据其对被授予信贷资金客户企业财务以及经营状况判断。只有经过贷前的严格筛查和风险评估,才能确保信贷安全。由于供应商与客户之间存在信息不对称,处于信息优势地位的客户企业可能采用盈余管理操控盈余以获得更多的商业信用。 应计盈余管理手段游荡于法律边缘,容易受到监管机构查处,其违法成本较大,且随着资本市场参与者能力的提升,采用应计盈余管理手段也容易被利益相关者察觉;此外,随着会计准则不断修订完善,通过利用会计政策的选择权操控盈余的空间也在不断缩小。虽然真实盈余管理会损害到企业的长期价值,但是这种方法遵循既有的法律框架,违法成本较低;而且处于信息劣势的外部市场参与者很难区分企业真实交易行为与真实盈余管理行为,因此,真实盈余管理手段在帮助客户获取供应商给予的商业信用融资方面具有更全面的优势。根据以上的理论分析,本文提出如下待检验的假设: H1:企业真实盈余管理程度与商业信用融资存在正向关系,即企业真实盈余管理程度越大,获得的商业信用融资越多。 三、研究设计 1.样本选择与数据来源 本文选取2011-2020年沪深全部A股上市公司为初选样本,在此基础上剔除:(1)金融保险类财务状况特殊公司;(2)ST、*ST等财务状况异常公司;(3)财务数据不全公司。为了消除可能存在的异常值影响,对所有连续变量进行上下1%的Winsorize处理,最后共计得到10835个公司/年样本。 2.变量定义 (1)商业信用 关于商业信用的度量,参考马黎珺等(2016)[18]的研究,采用“(应付账款+应付票据)/总资产”来度量。 (2)真实盈余管理 关于真实盈余管理的计算,借鉴Roychowdhury(2006)[19]的研究,采用下面三个公式计算企业的真实盈余管理,包括销售操控、生产操控和酌量性费用操控(见公式(1)、公式(2)和公式(3))。  以上三个公式中相关变量含义如下: CFOit 为i企业第t期的经营现金流量净额;PRODit为i企业第t期的生产成本,包括当年营业成本和存货变动额;EXPit 为i企业第t期的销售费用和管理费用之和;SALEit 为i企业第t期的营业收入;△SALEit等于i企业第t期的营业收入减去第t-1期的营业收入;△SALEit-1等于i企业第t-1期的营业收入减去第t-2期的营业收入;Ait-1为i企业第t-1期期末总资产。 对公式(1)、公式(2)和公式(3)分年度、分行业回归,得到相关估计系数a1、a2、a3和a4之后,基于公式(1)、公式(2)和公式(3)分别计算出残差eit。同样,由于残差有正有负,因此取残差绝对值作为真实盈余管理的替代变量Cfo、Prod和Exp。构建如下的真实盈余管理综合指标: 与上文思路一致,取Real的绝对值作为真实盈余管理综合度量指标的替代变量。 (3)控制变量 参考马黎珺等(2016)[18]以及黄波和王满(2018)[15]的研究,在模型中控制企业规模(Size)、银行借款(Bank)、盈利能力(Roa)、现金持有(Cash)、企业成长性(Growth)、股权集中度(Top1)、企业产权性质(Soe)以及行业(Ind)和年份(Year)固定效应。各变量的具体含义和定义见表1变量定义表。 表1 变量定义表  3.模型设定 为了检验本文提出的假设,构建如下的模型:  其中,Em表示盈余管理变量,为真实盈余管理(Cfo、Prod、Exp和Real)。根据前文的理论分析,若本文H1假设成立,则系数a1显著大于0。 四、实证分析 1.描述性统计 表2汇报的是本文主要变量的描述性统计。商业信用规模(Tc)的平均值为0.126,最小值和最大值分为0.003和0.454,说明商业信用是企业重要的资金来源方式之一,且各企业之间商业信用融资规模存在较大差异。真实盈余管理中企业主要通过生产操控(Prod)和综合盈余管理活动进行盈余管理,平均值分别达到0.110和0.119;销售操控(Cfo)和酌量性费用操控(Exp)不到0.1;但是各种真实盈余管理的最大值金额差异较大,说明各个企业在采用不同的真实盈余管理方式存在较大差异。 表2 主要变量描述性统计  2.多元回归分析:盈余管理与商业信用 表3汇报的实证结果表明,企业商业信用规模(Tc)都与销售操控(Cfo)、生产操控(Prod)、酌量性费用操控(Exp)以及真实盈余管理的综合指标(Real)之间在1%的水平上显著正相关,假设H1得到验证。就商业信用(Tc)与销售操控(Cfo)来说,Cfo的系数为0.0469,表明销售操控(Cfo)增加一个标准差,将导致企业商业信用融资上升0.5(0.0469*0.097)个百分点;同样,生产操控(Prod)、酌量性费用操控(Exp)以及真实盈余管理的综合指标(Real)增加一个标准差,将导致企业商业信用融资分别上升0.3(0.0476*0.068)、1.1(0.1018*0.111)以及0.1(0.0255*0.057)个百分点,这表明销售操控(Cfo)、生产操控(Prod)、酌量性费用操控(Exp)以及真实盈余管理的综合指标(Real)对企业商业信用融资不仅具有统计上的显著性,还具有显著的经济含义。 表3 多元回归分析  注:括号里数值为t值,*、 **、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。 3.稳健性检验 为了确保文章结论的可靠,本文还进行了如下一系列稳健性测试: (1)被解释变量滞后一期 考虑到可能的内生性问题以及相关因素的滞后效应,对商业信用(Tc)做滞后一期处理(t+1),对模型(1)重新回归,见表4。企业真实盈余管理(Cfo、Prod、Exp和Real)都和商业信用显著正相关,且在1%的水平上显著,结果未变。 表4 稳健性检验(一)  注:括号里数值为t值,*、 **、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。 (2)固定效应模型 考虑到模型(1)中可能遗漏一些不随时间变化的因素对回归结果的影响,采用固定效应模型,重新对模型(1)回归,结果汇报于表5,除了真实应计盈余管理综合指标t值下降不再显著外,销售操控(Cfo)、生产操控(Prod)、酌量性费用操控(Exp)对企业商业信用规模(Tc)影响依然存在,且在1%的水平上显著正相关,与主回归基本一致,说明本文主要结论并未受到不随时间变化的因素影响。 表5 稳健性检验(二)  注:括号里数值为t值,*、 **、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。 五、拓展性分析 在这一部分我们将进一步讨论两个问题,一个是替代性解释问题,另一个是企业产权性质的影响。 1.替代性解释:谈判能力的影响 前面实证分析表明企业会通过真实盈余管理手段获得更多的商业信用融资,但这一结果可能是客户处于优势地位而要挟供应商的结果(Porter,1980)[20]。我们用市场地位来代表企业谈判力强弱,来检验这一假设。 为此,我们对模型(1)分别市场地位高和市场地位低两组进行回归,结果见表6。从表6的第(1)-(4)列可见,市场地位高和市场地位低的企业的真实盈余管理都显著影响商业信用融资,而且两组的SUE检验表明市场地位高企业和市场地位低企业之间没有显著差异;表6的第(5)-(8)列的回归结果表明真实盈余管理对商业信用的影响只存在于市场地位高的企业。综合以上结果表明,替代性假设并不成立,因此这从侧面说明企业采用真实盈余管理获得商业信用是存在的,进一步证明了本文的假设H1。 表6 替代性解释(一)  注:括号里数值为t值,*、 **、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。 2.替代性解释:借款能力的影响 研究发现,借款能力强的企业对商业信用依赖度要弱(马黎珺等,2016)[18],这意味着借款能力弱的企业反而更有可能采取真实盈余管理获得更多的商业信用。为此,我们按照企业借款金额是否大于中位数分两组:借款能力强和借款能力弱,然后分别回归模型(1),结果见表7。 从回归结果可知,就销售操控(Cfo)和费用操控(Exp)来说,借款能力强的企业反而通过盈余操控获得更多的商业信用(见(1)和(2)以及(5)和(6))。生产操控(Prod)和综合操控(Real)的SUE检验表明,企业采用真实盈余管理手段获得商业信用在借款能力强和借款能力弱的企业之间并没有显著差异。综合以上分析表明,借款能力并不是企业采用真实盈余管理获得更多商业信用的良好替代解释,因此,本文的结果归因于客户的确能够通过真实盈余管理操控盈余进而获得更多的商业信用。 表7 替代性解释(二)  注:括号里数值为t值,*、 **、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。 3.产权影响 前面分析表明,企业会采用真实盈余管理手段以获取供应商给予更多的商业信用融资,那么不同产权性质企业采用真实盈余管理手段获取商业信用融资是否会有不同? 表8是按照产权分类对分别对模型(1)回归的结果。其中第(1)和(2)列被解释变量是销售操控(Cfo)、第(3)和(4)列的被解释变量是生产操控(Prod)、第(5)和(6)列是费用操控(Exp),第(7)和(8)列是综合操控(Real)。不论是单独采用真实操控还是综合操控,在国有企业和民营企业中,除(2)外,真实盈余管理与企业商业信用融资显著正相关,但是国有企业和民营企业中的真实盈余管理与企业商业信用融资之间系数经过SUE检验表明存在显著区别,也就真实盈余管理与企业商业信用融资之间的关系在国有企业更加显著。 表8 产权影响  注:括号里数值为t值,*、 **、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。 六、研究结论 实证结果表明,客户企业会显著采用真实盈余管理方式获得更多的商业信用,并且相对民营企业,国有企业更倾向采用真实盈余管理手段获取更多的商业信用融资。 本文的政策含义在于:第一,客户真实盈余管理增加了供应商企业的资金回收安全风险,供应商在授予客户商业信用时需要全面评估客户企业的风险,以降低自己在授予流动资金时资金回收风险。第二,客户企业,尤其是国有客户企业需要增强自身的盈利能力和偿债能力,降低自身内外融资约束的同时维护利益相关者的权益。第三,监管部门需要进一步完善准则和制度,促进并完善企业公司治理机制,抑制企业的真实盈余管理行为,确保商品市场和资本市场的健康发展。 参考文献: [1]孙铮,李增泉,王景斌.所有权性质、会计信息与债务契约——来自我国上市公司的经验证据[J].管理世界,2006(10):100-107+149. [2]阳佳余,杨蓓蕾.商业信贷与银行信贷:替代还是互补[J].当代经济科学,2013(5):20-31. [3]朱凯,万华林,陈信元.控股权性质、IPO与银行信贷资源配置——基于金融发展环境的分析[J].金融研究,2010(5):179-190. [4]王彦超.金融抑制与商业信用二次配置功能[J].经济研究,2014(6):86-99. [5]马永强,赖黎,曾建光.盈余管理方式与信贷资源配置[J].会计研究,2014(12):39-45. [6]方红星,刘淑花.盈余管理与企业债务期限[J].财经问题研究,2017(5):57-64. [7]Petersen, M., Rajan, R. Trade Credit: Theory and Evidence[J].Review of Financial Studies,1997,10(3):661- 691. [8]Fisman, R. Love, I. Trade Credit, Financial Intermediary Development, and Industry Growth[J].The Journal of Financial,2003,58(1):353- 374. [9]Allen, F., Qian, J., Qian,M. Law, Finance and Economic Growth in China[J].Journal of Financial Economics,2005,77(1):57-116. [10]Ge, Y., Qiu, J. Financial Development, Bank Discrimination and Trade Credit[J]. Journal of Banking and Finance,2007,31(2):513-530. [11]张杰,刘元春,翟福昕,芦哲.银行歧视、商业信用与企业发展[J].世界经济,2013(9):94-126. [12]刘凤委,李琳,薛云奎.信任、交易成本与商业信用模式[J].经济研究,2009(8):130-133. [13]Meltzer, A H. Mercantile Credit, Monetary Policy, and Size of Firm[J].Review of Economics and Statics,1960,42(4):429- 437. [14]王化成,刘欢,高升好.经济政策不确定性、产权性质与商业信用[J].经济理论与经济管理,2016(5):34-45. [15]黄波,王满.分析师跟踪影响了商业信用融资吗?[J].山西财经大学学报,2018(8):42-55. [16]黄波,王满,吉建松.战略差异、环境不确定性与商业信用[J].现代财经,2018(1):37-52. [17]陈运森,王玉涛.审计质量、交易成本与商业信用模式[J].审计研究,2016(6):77-85. [18]马黎珺,张敏,伊志宏.供应商—客户关系会影响企业的商业信用吗——基于中国上市公司的实证检验[J].经济理论与经济管理,2016(2):98-112. [19]Roychowdhury S. Earnings management through real activities manipulation[J].Journal of Accounting and Economics,2006,42(3):335-370. [20]Porter, M. Competitive Strategy[M].New York: Free Press,1980.

[注]基金项目:2022年安徽省职业与成人教育学会课题:疫情背景下高职院校虚拟仿真实训基地建设研究(Azcj2022130);2022年校专业拔尖人才学术资助重点项目:双高”建设背景下虚拟仿真技术在财经类专业群实训教学中的应用研究(Smbjrc202203);2022年院技术技能创新服务平台课题:大数据视阈下区块链审计模式的构建与路径研究(2022ZDG07);2021年安徽省教育厅教学研究项目:“数智时代”高职大数据与会计专业人才培养模式创新研究(2021jyxm0471) |

核心利益相关者的

核心利益相关者的 真实盈余管理与企

真实盈余管理与企 企业金融化与财务

企业金融化与财务 数字化转型背景下

数字化转型背景下 *ST新亿财务造假

*ST新亿财务造假 企业数字化转型对

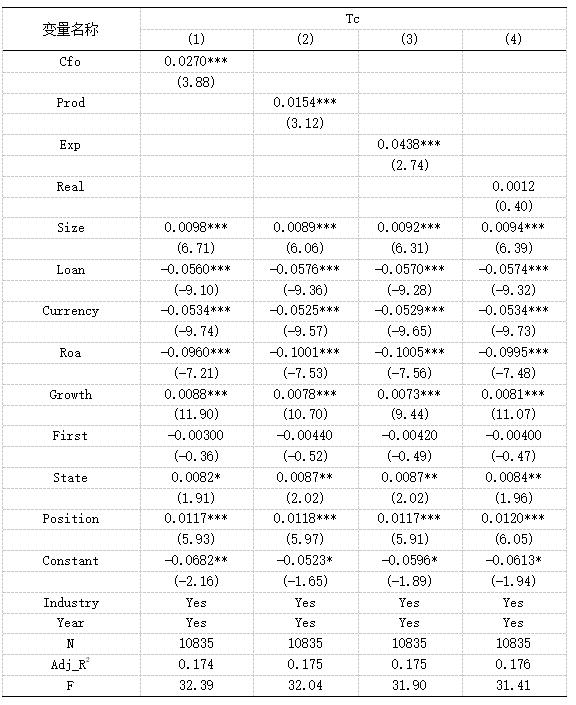

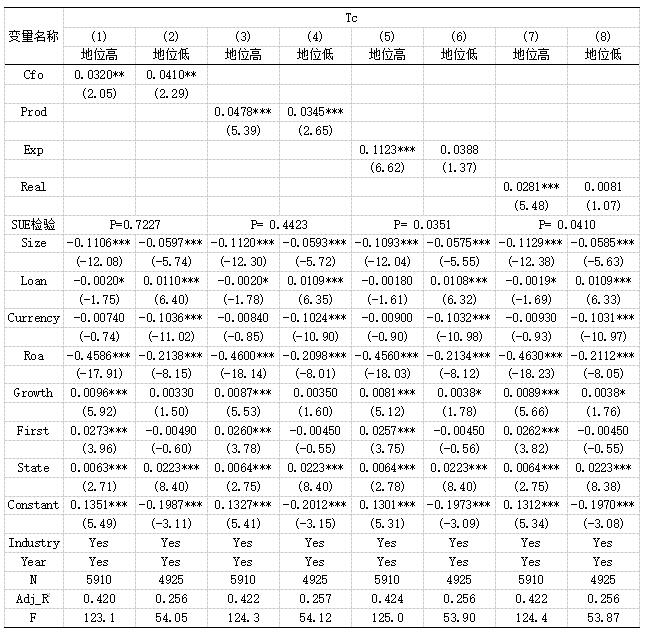

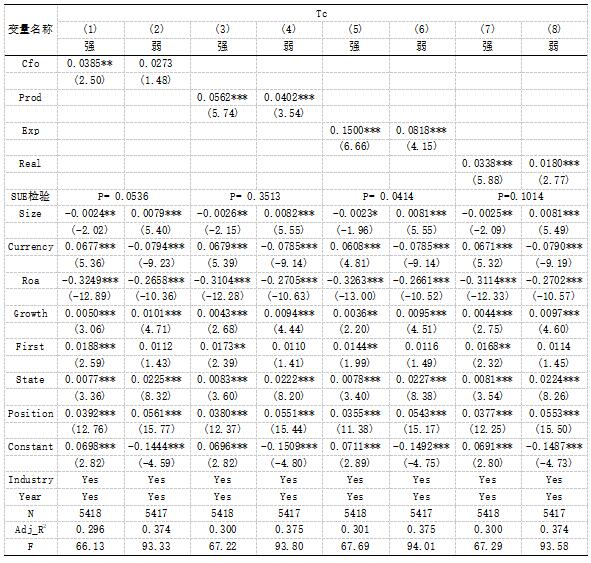

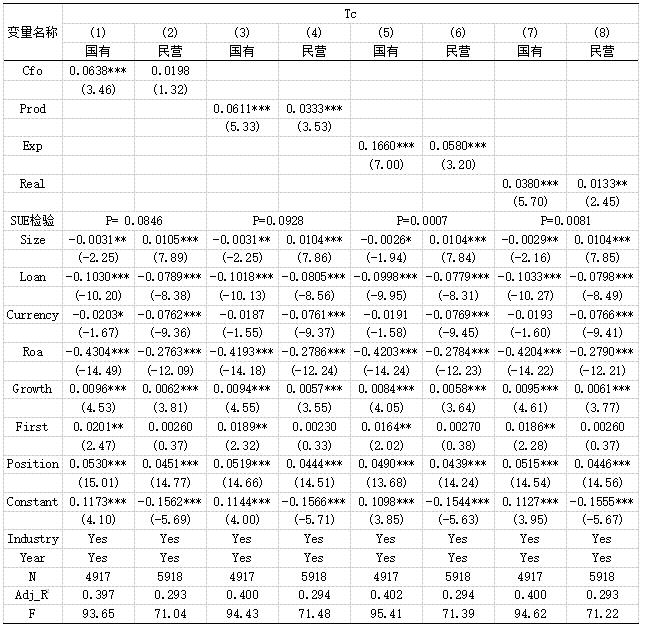

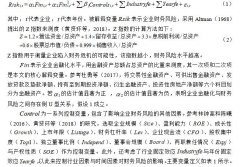

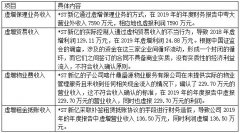

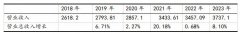

企业数字化转型对