转型金融赋能新质生产力发展:驱动机理、现实困境与实践路径

|

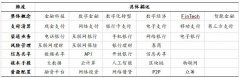

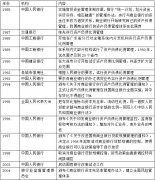

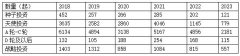

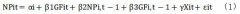

靳慧祎 (河北化工医药职业技术学院,河北 石家庄 050026) 摘要:绿色是新质生产力发展的重要底色,绿色不仅涵盖了清洁能源产业的推广应用,更包括了碳密集行业的降碳减排与低碳转型。作为重要的金融支持手段,以转型金融产品体系为抓手依托,聚焦碳密集行业转型升级的新模式、新动能,将成为新质生产力发展的加速器与助推器。因而本文将转型金融与新质生产力纳入统一框架体系,在厘定转型金融与新质生产力关系的基础上,就转型金融赋能新质生产力发展的驱动机理、现实困境与实践路径展开分析,弥合当前转型金融视角下推动新质生产力发展的鸿沟,为新质生产力发展赋能提速。 关键词:转型金融 新质生产力 驱动机理 现实困境 实践路径 一、引言 在应对全球气候变化的严峻形势下,在经济高质量发展的目标要求下,在生产力演化跃迁到“新质”的发展阶段下,绿色既是双碳目标实现的核心关键,也是新质生产力发展的重要底色。绿色不仅涵盖了清洁能源产业的推广应用,更包括了碳密集行业的降碳减排与低碳转型。在中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中强调将“推动传统产业绿色低碳改造升级”放在首要位置,加快传统高碳产业实现全面绿色转型是新时期实现经济高质量发展的关键内容。 作为重要的金融支持手段,以转型金融产品体系为抓手依托,聚焦碳密集行业转型升级的新模式、新动能,将成为新质生产力发展的加速器与助推器。但现阶段大多数研究侧重于绿色金融,有关转型金融与新质生产力关系的研究相对缺乏,因而本文将转型金融与新质生产力纳入统一框架体系,在厘定转型金融与新质生产力关系的基础上,就转型金融赋能新质生产力发展的驱动机理、现实困境与实践路径展开分析,弥合当前转型金融视角下推动新质生产力发展的鸿沟,为新质生产力发展赋能提速。 二、新质生产力与转型金融关系厘定 双碳目标驱动下,绿色发展与可持续发展已成为经济增长的重要旋律,新质生产力本身就是绿色生产力,新质生产力的培育过程涉及传统高碳产业的低碳转型升级,这离不开金融的牵引与支持。将绿色发展理念融入金融产品服务的转型金融为新质生产力发展赋能提速,而新质生产力也为转型金融体系的有效构建注入更多能量,转型金融与新质生产力协同互融。 从核心内涵维度来看,转型金融的内涵要求与新质生产力的核心要义最终指向保持一致。作为绿色可持续发展与金融问题有机结合的一种新型金融工具,转型金融主要服务于碳密集行业的低碳转型,推动低效率高耗能的传统产业实现全面绿色转型,通过建立高效的金融产品与服务体系满足高碳行业转型升级过程中的金融需求,缓解融资约束困境,为传统生产力升级提供资金支持;通过构建与降碳减排绩效指标相挂钩的金融产品机制,提升资源配置效率,引导社会资金流向具有正向经济和生态效益的产业,进而推动全社会产业结构调整,形成新时期中国式绿色生产力,实现经济的可持续与高质量发展。就新质生产力的核心要义来看,不同于传统生产力模式,新质生产力是新时期高质量发展背景下的先进生产力质态,其以科技创新为主导机制,通过生产要素禀赋的变革与组合方式的重构,推动产业体系优化发展,实现全要素生产率的提高,实现经济由粗放式增长模式向集约式增长模式的转变,进而实现现代化建设的高质量发展。由此可见,新质生产力的培育、新型生产关系的塑造过程中必须重视以新技术、新流程、新设备对传统产业进行改造升级,必须重视高耗能、效率低的传统产业绿色转型升级。因而就核心内涵而言,转型金融与新质生产力的要求一脉相承。 从经验事实维度来看,近些年转型金融在助力新质生产力的壮大过程中发挥着非常重要的作用。目前我国转型金融体系不断完善丰富,在宏观层面,转型金融顶层设计机制日趋成熟,国家发改委等部门联合印发的《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》中将碳密集行业低碳转型相关活动纳入其中,为转型金融标准建设铺垫重要基石;同时中国人民银行正在研讨推进火电、钢铁等四大行业的转型金融目录;上海、天津、湖州、河北等地地方政府也结合当地经济情况,出台相关转型金融标准。在微观层面,转型金融产品种类规模不断扩展,目前我国转型金融已形成以可持续发展挂钩债券为主体,包含转型债券、低碳转型债券、低碳转型挂钩类债券与可持续发展挂钩信贷的多层次产品体系,据《中国转型金融研究报告2024》显示,截至2024年一季度末转型金融产品总发行规模接近1700亿元,为传统高碳产业的绿色低碳转型提供了必要有力的金融支持,促进了绿色生产力的发展,加速了新质生产力的提升。 三、转型金融赋能新质生产力发展的驱动机理 转型金融就其本质而言是“金融”,具有金融资金融通、资源配置、风险管理等层面的作用,同时其在金融基础上与可持续发展有机结合,为绿色生产力的提升发展持续注入金融活水。结合转型金融与新质生产力之间的耦合互融关系,我们认为转型金融赋能新质生产力发展的驱动机理主要体现在以下层面: 1.转型金融赋能新质生产力发展的资源配置驱动视角 与绿色金融产品相比,转型金融主要为碳密集行业的绿色低碳发展提供服务与支持,资源配置视角下,转型金融助力新质生产力的培育。 从转型金融政策标准内容来看,中央以及地方政府层面对于转型金融的重视程度持续加强,明确权威的界定标准、各类相应的支持政策,为高碳行业的绿色可持续发展指明了方向。依托相关转型金融产品,引导社会资金流向减碳效果显著、经济效益良好的碳密集企业,从外部力量促使企业进行低碳转型与重构,实现绿色全要素生产率的提升。 从转型金融产品设计机制来看,其将碳密集行业的节能减碳表现与融资成本相关联。具体来说,在可持续发展挂钩信贷、可持续发展挂钩债券等转型金融工具的产品框架结构中,将可持续发展绩效目标与以低碳发展为核心的关键绩效指标融入其中,采用双向并存的定价模式,即完成设定减碳指标则降低融资成本,反之则提升利率指标。通过这种惩罚性与激励性并存的差异化措施手段,一方面提升了高污染、高能耗的碳密集行业的融资难度与融资成本,产生融资约束,从而抑制其碳排放行为,倒逼其进行绿色低碳转型,降低经济负外部性,另一方面差别化的融资成本也使得碳密集行业具有动力自发进行降碳减排技术的提升改造、生产工艺流程的优化改进,实现绿色生产力的有效提升。 2.转型金融赋能新质生产力发展的风险管理驱动视角 以转型金融产品为着力点,通过构建高效的风险识别评估以及风险分担分散机制,确保资本流向碳密集行业绿色低碳发展进程中更加安全有效,保障新质生产力稳健前行。 从转型金融风险识别评估视角来看,依托大数据、区块链以及人工智能等技术手段,通过对不同高碳细分行业以及不同项目的碳排放以及其他数据进行深入挖掘与分析,金融机构可以建立更为精确的风险评估模型,更加全面完整地了解碳密集行业的风险状况,提高风险识别的准确性与时效性,促使资金流向真正致力于绿色发展且具有可持续发展潜力的碳密集行业,为新质生产力的提升提供支持。以可持续发展挂钩信贷产品为例,通过贷前的风险评估体系,决定是否对高碳企业发放贷款以及贷款金额,贷中与贷后的风险监督预警将持续激发企业绿色转型动力,完成设定绩效指标。 从转型金融风险分担分散视角来看,相较于“纯绿”产业的推广应用,碳密集行业的转型升级过程更为复杂,涉及对原有技术的突破创新、对传统产业的化解重构,市场不确定性较高,企业转型风险较大。因而构建多元化多主体的风险分担机制,吸引更多社会资金助力碳密集行业的转型升级,为新质生产力的稳态发展保驾护航。 3.转型金融赋能新质生产力发展的创新激励驱动视角 不同于传统生产力模式,新质生产力特点为“创新”,关键在“质优”。在转型金融赋能新质生产力发展的框架体系下,通过提供多层次的资金支持与金融服务,降低企业的创新成本和风险,提升碳密集行业绿色低碳转型的积极性与主动性,从而促进新质生产力的发展。 从企业管理模式创新视角来看,虽然转型金融为碳密集行业绿色低碳发展提供了更多的资金融通方式,但碳密集行业在我国经济结构中占据的比重相对较大,且涉及的企业数量较多,并不是所有的碳密集行业进行低碳转型都可以获得来自金融机构的支持。因而为以较低的融资成本获得资金支持,碳密集行业必须提升自身在环境保护、社会责任以及治理结构方面的表现,以更为节能先进的生产技术流程、更好的碳排放以及污染处置情况以及更强的资源利用能力展现企业的可持续发展竞争力,从内生动力层面激发企业进行创新,提升经济效益与绿色效应。 从企业长期资本支持视角来看,碳密集行业低碳转型路径下必定需要新技术、新流程以及新工艺的研发应用,而技术工艺的研发落地并不是一蹴而就的,需要耗费大量的研发投入,依赖长期的成果累积,传统金融产品,甚至绿色金融产品无法满足碳密集行业的金融需求。作为专门服务于高碳行业绿色发展的金融产品,转型金融为相关优质碳密集企业提供长期的资本支持,保障企业在持续技术创新过程中的资金支持,以技术进步推动企业生产全流程绿色化,以技术应用实现资源的有效良性循环应用,推动新质生产力的发展。 4.转型金融赋能新质生产力发展的产业升级驱动视角 作为环境绿色发展与经济可持续发展的纽带,转型金融通过支持产业结构优化以及促进产业链协同发展两种途径,发挥其引领示范作用,推动碳密集行业转型升级,推动新质生产力发展。 从转型金融支持产业结构优化视角来看,金融机构立足碳密集行业转型金融需求,构建多层次多种类的转型金融产品服务体系,在供给侧建立高质量的产品供给体系支持碳密集行业绿色转型升级,一方面以相对较低的融资成本,相对长期稳定的资金支持,增强企业自身低碳转型的意愿,从而对高污染高能耗项目环节分解重构,提高资源利用效率,促进产业结构的优化升级。 从转型金融促进产业链协同发展视角来看,转型金融的资金融通作用机制一方面可以为产业链上下游企业之间的合作与协同创新提供财务保障,保障产业链稳定运行,提升产业链整体竞争力;另一方面依托转型金融工具的资金支持,缓解碳密集行业的资金短缺困境,企业可将更多的资金投入技术研发与推广应用层面,通过技术转移等方式实现产业链上各企业之间的技术流转和合作创新。 四、转型金融赋能新质生产力发展的现实困境 当前我国转型金融的发展仍处于初期,仍然面临行业标准界定尚未明确,内部激励机制有待提升,信息披露透明度相对较低,产品落地规模相对较小等问题,在此背景下转型金融赋能新质生产力发展也面临一定的现实困境。 1.转型金融框架体系不健全制约了新质生产力的发展 当前我国转型金融已取得了一定的发展,但就宏观框架体系层面来看,有关转型活动的定义相对模糊,转型金融的界定标准尚未统一,转型金融监管机制有待加强,转型金融激励机制仍显不足,在一定程度上制约了新质生产力的发展壮大。 首先转型金融政策框架体系有待进一步完善,尚未形成高效助力碳密集行业转型升级的金融合力。一方面现阶段转型活动目录标准均来自部分省市的实践探索,且各地标准存在一定的差异,来自国家层面权威明确、科学可靠的转型金融界定标准仍然缺乏。这就使得在全国范围内难以形成统一的标准体系,导致金融机构在识别支持碳密集行业的转型活动或转型项目时缺乏明确依据,易出现 “假转型” “洗绿”等风险;另一方面现阶段转型金融披露要求仍不明确,碳密集行业转型过程中的进展情况如何,目标完成情况如何没有清晰规定,这同样使得金融机构难以准确评估其转型的真实性与有效性,增加了金融机构的经营风险,削弱其助力碳密集行业绿色低碳发展的支持意愿与支持能力。 其次转型金融监管机制有待进一步加强,制约新质生产力的提升发展。一方面当前从碳密集行业低碳转型视角来看,转型金融要求金融机构对其转型活动提供更强有力的金融支持。但在目前的监管体系要求下,中国人民银行等监管部门对于“两高一剩”等传统高碳行业进行了贷款限制,这两者之间存在一定的矛盾,难以引导资金流向碳密集行业的绿色低碳转型活动中。另一方面当前几乎所有的转型金融业务都未被纳入官方统计当中,金融机构无法以此为统计规则依据进行具体转型金融产品的发放评价,这两方面限制了转型金融助力碳密集产业转型的推广拓深。 此外转型金融激励机制有待进一步提升,制约新质生产力发展的主动意愿与内发动力。究其本质来讲,转型金融主要是在碳密集行业的绿色可持续转型活动过程中为其提供资金支持与金融服务,转型金融活动发展的前提是企业有意愿有动力进行低碳转型,所以有效的激励机制是前提。与绿色金融产品相比,转型金融当前的激励机制相对不足,担保贴息、认证补贴、优惠税率等政策手段措施力度仍相对较弱,政府、金融机构以及碳密集行业的协同机制仍相对缺乏,有利的政策倾斜与良性市场反馈的缺乏在一定程度上制约了高碳行业的绿色低碳转型,制约了双碳目标之下新质生产力的培育发展。 2.转型金融产品体系仍待优化限制了新质生产力的提升 当前我国转型金融产品类型结构有待优化,产品市场活跃程度相对较低,产品创新能力仍显不足,整体来看,对于碳密集行业低碳转型活动的支持助力作用较弱,限制了新质生产力的发展提升。 首先我国转型金融产品类型结构仍待丰富完善,转型金融产品创新能力有待加强,难以形成支撑新质生产力发展提升的金融产品服务体系。从产品种类上来看,当前转型金融产品涵盖了可持续发展挂钩信贷(SLL)、可持续发展挂钩债券(SLB)以及转型债券等品种,在产品设计机制上,金融市场上转型金融产品的有效供给与碳密集企业的实际金融需求之间存在一定程度的脱节。一方面转型金融产品期限结构较短,而碳密集行业的低碳转型建设周期相对较长,较短的资金支持期限与较长的项目建设周期存在矛盾,难以真正满足碳密集企业的低碳转型需求;另一方面转型金融产品绩效考核指标的设定略欠合理,部分转型金融产品的惩罚性规则较弱,难以真正对碳密集企业低碳转型形成约束。 此外现阶段我国转型金融产品规模较小,转型金融产品服务对象参与主体以及参与力度较弱,难以形成促进新质生产力发展提升的市场规模体系。当前绿色低碳转型活动的主要资金投向集中于纯绿或者零碳的项目活动,对于传统碳密集行业用于低碳转型活动投资远远不足,转型金融产品服务尚未得到推广和大规模的应用。根据北京绿色金融与可持续发展研究院相关统计数据,目前我国转型金融所有产品加起来只有绿色金融产品的1%。转型金融产品当前所涉及的市场主体在企业端主要囊括了大型企业,中小型企业参与程度较弱,在金融机构端仍有部分商业银行、保险公司等主体未参与其中,社会资本的参与程度也相对较低,转型金融供给主体服务面窄,难以依靠规模效应推动新质生产力发展。 3.转型金融信息数据仍有待完善约束了新质生产力的壮大 当前我国碳密集行业的转型活动信息数据基础相对薄弱,碳排放数据的监测统计体系仍显不足,企业信息披露意愿仍相对较弱,这在一定程度上约束了助推新质生产力发展的转型活动价值认定。 碳密集行业的转型活动是一个相对长期且动态变化的过程,转型过程中必然涉及到对于碳排放强度等多方面数据的监测披露与分析,对于控排企业的碳排放数据质量标准也在不断提升。虽然目前我国碳市场已经历了三年的建设历程,市场制度、配额分配以及交易流程等环节不断完善,但有关碳密集行业低碳转型过程中的碳排放数据以及碳减排效果的数据统计与收集体系仍不完整,披露数据的质量与数据的可靠性也有待进一步提升,这就制约了转型金融产品的进一步推广应用。此外在碳密集行业的低碳转型过程中,不同企业进行碳排放数据披露的意愿与能力也存在一定的差异,部分企业因为提供与披露碳数据的成本较高而拒绝或不愿进行完整的碳排放数据呈现。这在一定程度上也影响了金融机构对转型活动或转型项目的风险评估,使得金融机构难以全面准确地对碳密集行业转型活动过程中的减排计划设定、减排手段措施以及减排具体效果进行了解,增加了金融机构对于转型项目风险的识别评估,导致金融机构大力发展转型金融产品,支持碳密集行业的低碳可持续发展活动的意愿降低,制约转型金融市场的发展。 五、转型金融赋能新质生产力发展的实践路径 在上述分析的基础上,我们认为转型金融通过资源的有效配置引导资金不断流入,通过风险的良性管理确保资金安全有效,通过主动的创新激励提升主体参与程度,通过持续的产业升级实现生产力的根本提升,四重维度机制下共同推动新质生产力的发展。但目前我国转型金融赋能新质生产力的发展进程中仍存在一定的困境,且转型金融赋能新质生产力发展的过程是长期复杂的。为此我们提出健全转型金融制度框架体系,丰富转型金融产品层次内容,增强转型金融信息数据管理,切实为赋能新质生产力的发展提供扎实的金融支撑机制。 1.健全转型金融制度框架体系,靶向发力精准推动新质生产力规范发展 第一在宏观顶层设计机制层面,应基于G20转型金融框架建立国内统一明确的转型金融标准体系。具体而言,一方面我国应尽快推出落实全国统一的转型活动目录以及转型金融标准释义,包括转型金融所覆盖的行业或项目、转型金融所要求的披露标准以及转型企业应提供的转型措施等,为参与转型活动的碳密集企业以及金融机构提供一个标准化、权威化的纲领文件,降低金融机构对于转型金融活动的识别风险和甄别成本,提升转型金融产品供给的精准有效性,防止碳锁定等假转型风险。另一方面我国应从政府层面出台相应的政策措施,进一步增强对于转型金融活动的支持力度。通过财政补贴、贴息支持以及考核激励等手段的应用,提升碳密集行业进行低碳转型的主动性与积极性;通过风险补偿基金、信用担保机制等措施的落地,提升金融机构对于碳密集行业提供资金支持的积极性,形成良性循环机制,夯实转型金融助推新质生产力发展壮大的支撑基础。 第二在金融监管政策层面,中国人民银行与国家金融监管总局等监管部门应形成合力,在风险可控的前提下协同建立对于金融产品服务支持碳密集行业低碳转型发展的金融政策。具体而言,金融监管部门应在《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》基础上,依托转型目录适当放宽对于碳密集行业转型活动涉及金融产品的监管要求,鼓励商业银行等金融机构对碳密集行业的转型发展提供资金支持与金融服务,增强转型金融市场活力,为新质生产力发展壮大注入金融活水。 2.丰富转型金融产品供给体系,精准施策有效推动新质生产力深度发展 第一金融机构应构建多元化转型金融产品体系,为转型金融推动新质生产力发展提供有效抓手。具体来讲,金融机构应对现有转型金融产品进行修正完善,真正立足于碳密集行业低碳发展过程中的金融需求。一方面在控制风险的前提下尽可能使得产品融资期限与转型企业项目周期相吻合,最大程度地为其提供资金融通支持,实现转型金融产品供给与高碳行业转型金融需求的有效对接。另一方面在转型金融产品的绩效评价指标上,真正形成激励惩罚并重的考核机制,对碳密集行业的减排转型活动真正形成约束控制。 第二金融机构应创新转型金融产品机制,为新质生产力市场化发展提供多维活力。金融机构应在现有转型金融产品的基础上进行创新设计,立足于我国金融市场发展要求,将绿色低碳转型理念融入金融产品当中,增加金融产品种类,创新金融产品机制,提升转型金融产品的广度、深度与精度,扩大转型金融产品的覆盖主体与覆盖范围,满足不同碳密集企业低碳转型对于金融产品服务的差异化需求。 3.完善转型金融信息数据体系,持续发力充分新质生产力有序发展 数字经济背景下,依托大数据、人工智能等技术推动转型金融信息数据的完善,对于推动转型金融与新质生产力良性融合是十分必要且重要的。政府部门、金融机构以及高碳企业三方可协同合作,通过大数据等手段收集分析碳排放数据与金融信用数据等信息,共同构建信息数据资源共享的平台体系,确保信息数据的高质量与一致性,实现资源的互通共享与信息的有效对接。有力的技术保障与可靠的共享平台一方面为金融机构实时监控碳密集企业资金使用情况及绩效目标完成情况提供依据,使其以此为依据进行资金投放的动态调整,减少金融机构的项目风险。另一方面在碳排放数据公开披露的条件情形下,碳密集企业也能够规范化使用转型项目资金,为转型金融市场的良好运行发展提供保障支撑。 参考文献: [1]聂光宇,彭兴越,唐秋雨.中国特色金融发展赋能企业新质生产力——经验证据、现实挑战与对策建议[J].山西财经大学学报,2024,46(12):65-79. [2]李晓天,庄雷.绿色金融赋能新质生产力发展的路径创新与监管策略[J].南京社会科学,2024,(11):37-46. [3]马骏,程琳.转型金融如何支持碳中和[J].中国银行业,2021(9):36-39. [4]马骏,程琳,沙孟维.转型金融呼唤标准体系、激励措施和技术准备[J].清华金融评论,2023(9):71-74. [5]魏天磊,汪惠青.转型金融的理论基础、实践经验及对策建议[J].企业经济,2023,42(1):141-149. [6]孙娜,曲卫华.ESG理念赋能新质生产力:内在逻辑、关键主体、指标体系与提升路径[J].企业经济,2024,43(10):138-149. [7]徐洪峰,伊磊.境内外转型金融产品创新、对比分析及发展建议[J].西南金融,2023(9):15-31. [8]周文,白佶.新质生产力的形成机理、历史演进与理论创新[J].社会科学辑刊,2024(6):44-55. [9]任保平.以新质生产力赋能中国式现代化的重点与任务[J].经济问题,2024(5):1-6. [10]吴卫星,陈晓仪.绿色金融与新质生产力:国际经验、典型事实和实践路径[J].国际贸易问题,2024(11):26-35. [11]李秋瑶,董军.新质生产力赋能绿色发展的逻辑脉络、内在意蕴与实践路径[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2024,21(11):24-29. [12]毛晓蒙,王仁曾.绿色金融与新质生产力:促进还是抑制?——基于技术创新与环境关注度的视角[J].上海财经大学学报,2024,26(5):30-45. [13]邱海平,蒋永穆,刘震,等.把握新质生产力内涵要义塑造高质量发展新优势——新质生产力研究笔谈[J].经济科学,2024(3):5-22. [14]李敦瑞.新质生产力的生态意蕴和推进路向[J].山东师范大学学报(社会科学版),2024,69(2):92-103. [15]卢江,郭子昂,王煜萍.新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024,30(3):1-17. [16]欧阳日辉,李晓壮.金融新质生产力促进金融高质量发展:动能—业态—生态分析框架与实现路径[J].西安交通大学学报(社会科学版),2024,44(5):1-14. [17]苏睿芯,杜建国,金帅.绿色转型还是投机漂绿:金融支持视角下高碳企业的策略选择[J].企业经济,2023,42(12):139-149. [18]金祥义,张文菲.绿色金融与企业污染治理[J].财经研究,2024,50(1):34-48. [19]杨熠,李余晓璐,沈洪涛.绿色金融政策、公司治理与企业环境信息披露——以502家重污染行业上市公司为例[J].财贸研究,2011,22(5):131-139. [20]Jiakui C,Abbas J,Najam H,et al.Green Technological Innovation,Green Fina-nce,and Financial Development and Their Role in Green Total Factor Product-ivity:Empirical Insights from China[J].Journal of Cleaner Production-2023,382:135131.

基金项目:2024年度河北省高等学校科学研究计划“双碳目标下转型金融助力碳密集行业升级路径研究”项目(立项编号:SQ2024222)。 |

商业银行保本收益

商业银行保本收益 数字人民币用户接

数字人民币用户接 基于文献计量学的

基于文献计量学的 金融科技对我国城

金融科技对我国城 商业银行资产负债

商业银行资产负债 初创期科技企业的

初创期科技企业的 绿色金融与新质生

绿色金融与新质生