江苏制造企业供应链数字化转型机理模型构建

|

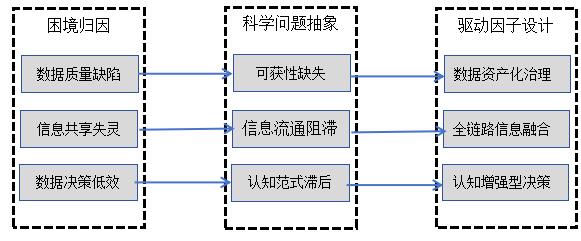

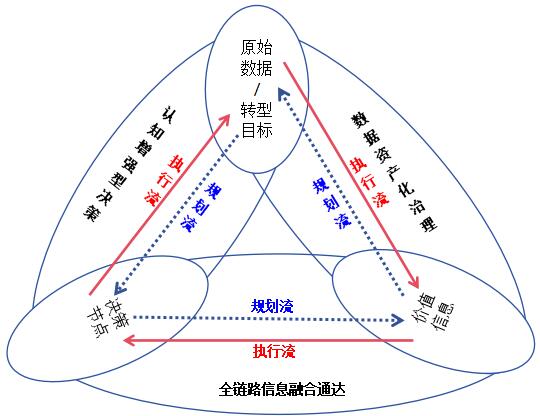

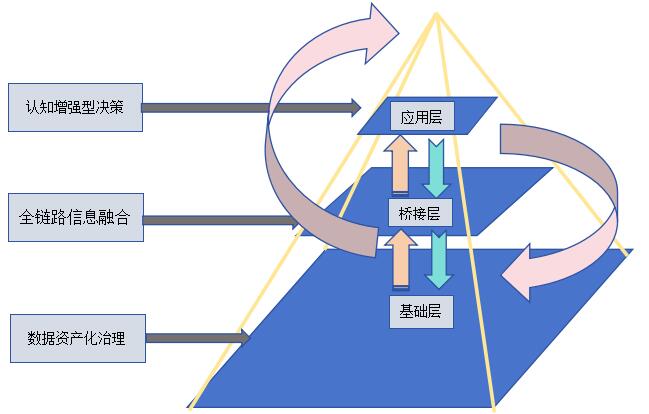

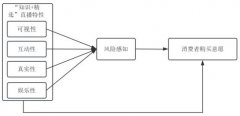

王夫冬 (江苏建筑职业技术学院经济管理学院,江苏 徐州 221116) 摘要:在全球产业链重构与“双循环”新格局背景下,江苏制造企业面临供应链数据孤岛严重、协同效率低下及决策经验化等核心挑战。本文聚焦离散型制造企业,通过构建“问题—归因—驱动”三维框架,系统解构转型障碍,创新性提出“数据—融合—决策”链式驱动机理模型。该模型包含三大协同驱动因子,即数据资产化治理、全链路信息融合、认知增强型决策。模型给出了因子之间的双向增强回路机制,提出动态熵值路由映射方法,基于决策节点权重自适应配置信息流;构建了“基础层-桥接层-应用层”功能架构,揭示数字化智能生态演进的内在规律。本模型为制造企业破解“技术-管理脱节”困境提供理论框架与实践路径,对推动长三角制造业智能化升级具有重要参考价值。 关键词:供应链;数字化;数字化转型;机理模型 一、引言 在全球产业链重构与国内“双循环”新发展格局背景下,供应链的复杂性和动态性显著增强,制造企业面临前所未有的挑战。传统供应链模式在应对市场需求快速变化、个性化定制需求激增、成本控制压力加剧等方面暴露出明显短板。工业互联网产业联盟指出,传统供应链存在信息孤岛、协同效率低下、弹性不足、响应迟缓等问题,导致牛鞭效应放大、库存积压风险上升及交付绩效难以保障[1]。尤其对于江苏这样的制造业大省,企业普遍面临客户要求成本压缩、响应速度提升、定制化需求增长及预测分析困难等多重压力。上述问题显著制约了制造企业供应链管理效能的提升,亟需推进数字化战略的实施。因此,传统供应链如何成功向数字化模式转型升级,已成为当前亟待解决的关键课题。国务院《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》提出构建智慧供应链体系,发改委《推进“上云用数赋智”行动实施方案》则强调打造数字化供应链,为制造企业“智改数转”提供顶层设计支撑。 数字化供应链作为突破困局的关键路径,通过数据驱动实现全链条连接、智能决策与动态协同,展现出显著优势。研究表明,其可降低运营成本30%、减少库存75%、提升需求预测准确率20%-50%,并推动企业年均效率增长4.1%。相较于传统模式,数字化供应链在流程驱动、风险防控、弹性构建等七大维度实现根本性变革其核心能力体现在三方面:通过实时监控设备与客户需求实现优化供应配置的数据管理能力、打破信息壁垒增强供应链抗干扰性的信息交互能力、依托算法模型提升预测精度与响应速度的决策优化能力[2]。 尽管政策与企业共识已形成,供应链数字化转型仍面临理论指导缺失与实践落地困难的双重障碍。普华永道调研显示,企业普遍存在“转型起点模糊”“技术选择困惑”“风险规避倾向”等认知盲区,导致仅28%的企业实质性启动转型[3]。在理论层面上,现有研究聚焦孤立因素,如关键技术、IT基础设施或组织支持,缺乏对转型内在机理的系统解构。Buyukozkan & Gocer虽提出“数字化—供应链—技术”三维框架,但未揭示要素间动态关联,难以指导企业实践;在实践层面上,咨询报告过度强调技术工具,忽视管理能力升级的本质需求,其本质依然是对供应链数字化管理层面转型机理的缺失[4]。现有研究尚未厘清转型的底层驱动逻辑,亟需识别一组具有明确管理指向性、覆盖转型全维度且揭示变革本质的核心要素。鉴于此,本文聚焦江苏制造企业,基于数字化供应链“连接—智能—协同”的特性,构建“数据—融合—决策”的链式驱动转型机理模型,通过创新性理论建构为制造企业供应链数字化转型提供认知范式突破与实施路径支撑,有效推进企业数字化实践进程。 二、制造企业供应链数字化转型的界定 1.供应链数字化转型聚焦界定 供应链的数字化转型表现为技术与管理的协同跃迁。技术维度的演进核心在于将先进的数据采集、传输、存储及分析设施深度嵌入供应链运作体系,为企业构筑数据驱动的管理范式奠定基石。当新兴数字技术与实体产业实现深度融合,其不仅深刻改变着后者的经济形态与组织模式,更触发了熊彼特意义上的“创造性破坏”。这一根本性变革必然驱动企业管理维度的适应性转型。在此进程中,“数字化”本身将上升为供应链管理的核心构成要素,其核心价值在于显著提升运营决策的确定性与可控性。通过推动此类管理范式的系统性革新,供应链整体效能得以强化,从而更有效地辨识并利用时代机遇,同时增强抵御风险与应对挑战的能力。由此可见,管理层面的转型实则是供应链数字化转型的关键枢纽,其有效实施亟需先行确立清晰的管理哲学与系统化方法论。然而,当前学术探讨多偏重技术应用,对管理理论体系化的构建关注不足。本文的核心目标即在于填补这一管理理论构建的研究空白。必须指出,企业对供应链管理精细化、智能化需求的持续升级,决定了数字化供应链的构建并非终点,而是一个动态演进与持续优化的过程。鉴于以上分析,本文对供应链数字化转型的本质界定如下:其核心在于以先进数字技术为基石,以管理理念的迭代升级为引擎,驱动供应链管理体系由传统形态向数字化范式进行系统性迁移。这一过程不仅涉及技术工具的引入,更深层次地体现为管理哲学与运作模式的根本性变革。 2.制造企业供应链数字化转型的界定 本文将离散型制造企业的供应链数字化转型确立为核心研究议题。相较于其他行业,制造企业在推进供应链数字化进程中呈现鲜明的独特性。首要挑战源于其显著的生产与采购提前期,这必然导致产品交付周期延长。为保障供应的时效性,此类企业的数字化转型必须优先强化需求预测的精准性与采购流程的管控效能。其次,制造环节固有的复杂性与多阶段性,使得企业内部供应链极易形成信息不对称的壁垒。这一特性对转型过程中的信息透明度提升与跨职能协作深化提出了更高标准。再次,制造企业在价值链中占据中间环节,其双重困境在于:一方面远离终端市场与客户,易受“牛鞭效应”干扰,难以精准把握需求;另一方面则紧密依赖上游原材料供应,易受其波动引发的连锁反应冲击,从而加剧了供应链运作的不稳定性。尤为关键的是,相较连续型制造,离散型制造的生产效能受管理能力的影响更为直接和深刻。正是上述特性,使得制造企业的供应链数字化转型在整个领域具有典型意义,而离散型制造则成为此类别中更具代表性的研究对象。基于此,本文明确选定离散型制造企业作为分析对象。需要说明的是,虽然离散型制造包含多样化的子类,但本研究重点不在于特定生产工艺细节,而在于揭示其普遍存在的核心管理挑战及其应对策略。因此,研究结论对于该类企业的供应链数字化转型实践具有广泛的适用性和重要的参考价值。 三、制造企业供应链数字化转型的驱动因子 1.江苏制造企业供应链数字化转型的障碍 数据统计显示,江苏省重点企业中仅38%实现了供应链主数据统一编码,超过60%的企业存在“同物不同码”现象,导致库存数据失真率高达25%[5]。江苏制造业企业数据清洗映射能力达标率仅35%,约70%的原始工业数据因未结构化而无法用于分析[6]。江苏省机械行业仅12%的中小企业接入省级产业链协同平台,45%的企业仍依赖Excel传递订单信息,跨企业数据交换错误率达18%。因数据权限管理模糊,68%的核心企业限制供应商访问生产计划数据,导致供应商备货准确率下降30%。同一订单在供应链各环节平均被重复录入4.7次,版本一致性误差率达23%。江苏制造业中仅15%的企业部署AI辅助决策系统,80%的中小企业仍依赖人工经验排产。供应链风险预警覆盖率不足20%,仅8%的企业建立供应链全链路数据确权规则,导致金融端质押融资失败率超80%。90%的企业未构建“决策-验证-迭代”循环,综合以上数据分析可以梳理出当前江苏制造企业供应链数字化转型面临的障碍可归纳为三大关键维度,这些困境相互交织,共同制约着转型效能。 (1)数据质量缺陷 数据质量缺陷构成转型的首要瓶颈。供应链运营产生的物流、资金流及信息流数据普遍存在颗粒度粗放、覆盖不全等问题,难以支撑精细化决策需求。究其根源,在于供应链多价值主体的业务系统存在显著差异:各主体数据存储结构、编码规则与应用场景碎片化,形成“多源异构”数据生态[7];跨系统数据缺乏统一语义定义与传输协议,导致关键指标统计口径失真;企业缺乏对异构数据的清洗、映射与融合能力,原始数据无法有效转化为高价值数据资产。这种基础数据缺陷直接阻碍数据驱动管理模式的建立,使转型沦为技术空壳。 (2)信息共享失灵 供应链信息共享失灵导致决策盲区,主要表现为:关键运营数据仅限局部可见,跨环节数据可达性低下[8];因数据权限分级模糊与主体协作意愿缺失,数据流在供应链节点间遭遇人为截断;决策依赖的历史数据占比过高,实时数据传递存在分钟级至日级延迟。其后果是形成“数据孤岛链”,同一业务事件在不同系统被重复记录且版本不一,不仅降低决策时效性,更引发牛鞭效应放大风险。深层症结在于技术架构与管理认知的双重制约。 (3)数据决策低效 数据决策低效构成高阶困境,核心矛盾在于:企业缺乏从海量运营数据提取决策洞见的能力,导致数据利用率不足;未建立基于数据联动的价值网络协同机制,各主体仍依赖经验主义决策;缺乏统一的数据确权、分级与安全规范,抑制跨组织数据融合应用。这使得企业虽具备数据采集能力,却无法通过数据关联分析辅助决策,最终导致供应链韧性不足。 2.江苏制造企业供应链数字化转型的驱动因子 为了进一步得到制造企业供应链数字化转型的驱动因子,本文采用“问题—归因—驱动”三维框架进行解析。 由制造企业供应链数字化转型的障碍分析可知,当前制造企业供应链数字化转型面临的障碍主要为数据质量缺陷、信息共享失灵、数据决策低效三大关键维度。数据质量缺陷归因于可获性缺失,关键数据域识别失效与处理能力不足,进而提出制造企业供应链数字化转型的第一个驱动因子为数据资产化治理,即通过资源图谱构建、物联网层部署及元数据标准化处理,建立端到端数据供给链,实现原始数据向决策资产的转化;信息共享失灵归因于信息流通阻滞,进而提出第二个驱动因子为全链路信息融合,即依托决策需求构建跨系统API网关及权限分级策略,构建“需求—推送”闭环信息支撑系统;数据决策低效归因于认知范式滞后,数据价值挖掘不足,进而提出第三个驱动因子为认知增强型决策,即应用关联规则挖掘与因果推断模型,生成可解释决策图谱以替代经验判断。该驱动因子分析框架的创新性在于:贯通“困境归因→科学问题抽象→驱动因子设计”的严密因果链,融合技术基座(数据治理)、管理创新(信息路由)与智能跃迁(决策优化)的协同驱动机制,并具备随企业数字化成熟度演进的动态适配能力,形成持续优化的转型闭环。驱动因子的分析框架如图1所示。  图1 驱动因子分析框架 四、制造企业供应链数字化转型机理模型构建 1.制造企业供应链数字化转型驱动因子的关系与结构 基于供应链管理理论、信息管理理论与系统工程理论的三维整合视角,本文创新性构建出江苏制造企业供应链数字化转型的驱动因子的结构关系。该结构由数据资产化治理、全链路信息融合和认知增强型决策三大驱动因子构成协同驱动体系,如图2所示,其内在逻辑表现为:在基础层的数据资产化治理环节,企业通过物联网传感网络实时捕获供应链全域数据流,经语义标注、时空对齐与质量校验形成结构化信息基底,将原始信号转化为具有决策语义价值的标准化数字资产,为供应链透明化提供底层支撑;在桥接层的全链路信息融合阶段,基于决策节点的动态需求特征构建智能路由引擎,通过建立信息-决策映射矩阵识别关键决策因子的数据依赖路径,并部署自适应API网关与动态权限体系实现跨系统信息的精准投送与安全共享,从而突破传统业务孤岛壁垒,保障决策素材的时效性、完备性与一致性;在应用层的认知增强型决策维度,以企业战略目标为导向,运用关联规则挖掘、因果推断图谱等高阶分析技术,系统性识别供应链关键节点的优化潜力域,将多源异构信息转化为可复用的结构化知识晶体,并通过数字孪生仿真验证形成“决策-反馈-迭代”的业务进化闭环。三要素间形成双向增强回路机制:正向传导链体现为数据资产支撑信息路由优化,进而赋能智能决策跃迁;逆向反馈链则表现为优化需求反哺信息架构升级,并倒逼数据治理体系扩展采集维度与颗粒度。这种动态闭环使系统持续适应外部环境变化,其理论创新在于:首次实现数据价值链与决策链在供应链场景的深度耦合,突破传统线性驱动模型的刚性约束;通过构建“基础支撑-智能桥接-价值跃迁”的功能分层架构,揭示数字化转型从技术应用向智能生态演进的内在规律。三要素协同构成数字化供应链的神经中枢,其交互作用不仅提升运营效率,更推动企业管理范式从经验驱动向算法驱动转变,最终实现供应链韧性增强与价值创造升维。 图2 驱动因子关系结构图 2.制造企业供应链数字化转型运作机理模型 本文提出制造企业供应链数字化转型运作机理模型,本质上是对数据资产化治理、全链路信息融合和认知增强型决策三个核心维度的协同治理。传统供应链的物流、信息流、资金流是宏观管理对象,而数据资产、全链信息、认知决策则是微观管理对象。本文提出的制造企业供应链数字化转型运作机理模型如图3所示。  图3 制造企业供应链数字化转型运作机理模型 由图3可见,数据资产化治理、全链路信息融合与认知增强型决策三大驱动因子在制造企业供应链数字化转型中的运作机理可分为三个关键阶段: (1)数据要素资产化治理 数据资产化治理桥接原始数据与价值信息要素。实施过程中,企业需系统识别供应链多源数据发生点,通过区块链确权与时空戳技术实现数据主权明晰化。采集的原始数据经知识图谱构建与语义增强处理,交叉融合生成具有决策价值的结构化信息体。此过程本质是数据要素的价值觉醒——离散信号通过关联分析获得商业语义。需特别指出,数据与信息存在双向价值循环:正向执行流通过实时数据清洗转化生成决策信息;逆向规划流则依据信息价值缺口拓展数据采集边界。图中呈现的实线箭头代表资产化治理的执行方向。本质上,完善的数据资产化治理为企业构建供应链数字孪生体提供高质量燃料,奠定智能决策基石。 (2)全链路信息融合通达 全链路信息融合贯通信息体与决策节点。运作时需兼顾双重目标:一方面通过数据资产化治理提升信息的时空一致性,另一方面建立信息-决策的量子纠缠映射模型——基于决策节点熵值权重动态配置信息路由路径。采用属性基加密与联邦学习技术,实现跨域信息向关联决策点的精准量子化投送。信息与决策节点同样存在双向认知进化:执行流通过智能路由协议完成信息授权送达;规划流则根据认知节点的新决策范式重构信息关联矩阵。图中虚线箭头表征规划反馈方向,实线箭头显示融合执行的逻辑路径。此阶段消除信息熵增效应,构建决策神经传导网络。 (3)认知节点增强实现转型跃迁 认知增强型决策连接决策节点与转型终极目标,是价值创造的直接引擎。供应链效能取决于决策认知强度,为应对数字化时代指数级增长的复杂性挑战,企业需建立认知增强机制:首先识别决策节点的认知潜能域,继而通过因果森林算法与深度对抗学习等技术,探索决策节点与多源信息的非线性关联,最终实现认知节点能力的量子跃迁。所有节点的认知增强成果通过数字孪生体验证后,将沉淀为可复用的决策知识晶体,推动供应链进入自优化状态。该过程包含双路径进化:执行路径体现为认知节点的渐进式增强;规划路径则依据战略目标选择认知增强优先级。图中实线箭头表征执行流方向,虚线箭头指示规划反馈。 综上,数据资产化治理、全链路信息融合、认知增强型决策三大驱动因子形成螺旋式进阶关系,共同构成制造企业供应链数字化转型不可分割的价值创造体系。企业需针对每个因子设计治理方案,整合前沿技术构建执行通路,最终实现供应链从机械执行向认知进化的范式革命。 五、结语 本文聚焦江苏制造企业供应链数字化转型的核心困境与驱动机制,通过系统解构转型障碍、识别关键驱动因子及构建协同运作模型,形成以下结论:提出“数据—融合—决策”链式驱动框架,突破传统线性转型模型的局限。通过整合供应链管理、信息管理及系统工程理论,构建由数据资产化治理、全链路信息融合和认知增强型决策构成的动态协同体系,揭示数字化转型从技术嵌入向智能生态演进的内在机理。模型创新性体现于双向增强回路,正向传导与逆向反馈形成闭环;基于决策节点熵值权重动态配置信息路由,实现跨域精准投送的量子化映射机制; 通过因果推断与数字孪生验证,沉淀可复用的决策知识晶体的认知跃迁路径。针对江苏制造业三大核心障碍,提出可操作性路径。即通过物联网感知与区块链确权构建端到端数据供给链,解决“同物不同码”及数据孤岛问题;依托API网关与联邦学习技术建立“需求-推送”闭环系统,提升跨企业信息协同效率;应用关联规则挖掘替代经验判断,驱动排产准确率与风险预警能力提升。本文聚焦离散制造企业共性挑战,尚未深入细分行业差异。未来可进一步探索三要素实施优先级动态权重适配机制、结合江苏省“智改数转”行动计划设计区域差异化推进策略、开发供应链抗干扰能力的数理评价模型等问题。本模型为制造企业破解“转型起点模糊”与“技术—管理脱节”难题提供系统性框架,其分层协同机制与动态演进特性,对推动长三角制造业智能化升级具有重要参考意义。后续研究将结合工业互联网平台实践开展实证检验,深化转型路径的适配性研究。 参考文献: [1]工业互联网产业联盟.工业互联网平台赋能产业链供应链白皮书[EB/OL].http://www.aii-alliance.org/index/c320/n2703.html,2024a-12-16. [2]德勤数字化供应链深度研究[EB/OL]. [2025-2-4]. https://www.vzkoo.com/doc/4214.html. [3]金飞龙,数字化转型驱动制造企业供应链韧性提升的机理与对策[D].杭州:杭州电子科技大学,2025. [4]Buyukozkan G, Gocer F. Digital Supply Chain: Literature review and a proposed framework for future research[J]. Computers in Industry, 2018,97:157-177. [5]赵海建,当前数字工厂和工业互联网建设面临“形联神散”的深层矛盾[EB/OL].https://www.iitime.com.cn/html/10211/905112.htm,2025-7-14. [6]江苏制造业质量管理数字化转型成效明显[EB/OL].https://js.cri.cn/8900ef24.html,2023-4-3. [7]戴建平,骆温平.制造企业供应链数字化转型的机理与路径——基于工业互联网平台多边价值共创视角[J].财会月刊,2023(17):137-144. [8]韩璐.制造企业供应链数字化转型机理与决策模型[D].北京:北京交通大学,2021.

基金项目:2023年江苏高校哲学社会科学研究一般项目“江苏制造企业供应链数字化转型机理与驱动因素研究”(项目编号:2023SJYB1176)资助;江苏高校“青蓝工程”资助。 |

“知识+精选”直

“知识+精选”直 江苏制造企业供应

江苏制造企业供应 融资约束对企业体

融资约束对企业体 数字金融对上市企

数字金融对上市企 战略导向的财务报

战略导向的财务报 湖南数字经济与实

湖南数字经济与实 国际经贸背景下的

国际经贸背景下的