人工智能应用场景下员工心理健康困境及疏解对策研究

|

李阳 刘盟 (天津商业大学管理学院,天津 300134) 摘要:随着以生成式人工智能(AI)为代表的AI技术在工作场景中的广泛应用,其对员工心理健康的影响也日益凸显。文章从工作不安全感、社交隔离、自我效能感和认知负荷四个维度阐述了AI技术所可能引发的心理感知及所导致的焦虑、抑郁、自尊受挫、工作倦怠等心理健康问题,最后针对所存心理健康困境提出疏解建议。文章拓展了 AI 应用场景下员工心理健康问题的探讨,从技术应用层面,为职场员工心理健康的影响因素提供了新的解读视角。这也为企业在数字化转型中更好地平衡技术发展与员工关怀提供了决策借鉴。 关键词:生成式人工智能;心理健康;员工关怀 一、引言 在数字化转型的浪潮下,人工智能(AI)技术正不断重塑各个行业的工作方式。尤其以Chatgpt为代表的生成式AI的出现后,该技术能够辅助完成文案写作、图片生成、文档检索、音乐生成、智能翻译等多项日常工作任务,正成为职场员工工作中不可或缺的工具之一。根据2024年普华永道的一项调查表明,超过65%的亚太地区企业高管计划在未来两年内增加生成式AI在工作流程中的应用,以应对市场竞争和客户需求的变化。AI技术正以前所未有的方式融入职场员工的工作和生活,在快速发展的技术环境中关注员工心理健康更为紧迫与重要。 一方面,生成式AI技术被广泛认为在提升企业生产效率和员工创新行为等方面表现出显著优势。Brynjolfsson认为生成式AI可以通过分享知识和提供实时建议,有助于提升员工的学习效率和问题解决能力,尤其对于初级员工而言[1]。美国知名智库布鲁金斯学会的研究报告进一步指出,生成式AI在创新型任务(如编程、数据分析)中的表现尤为突出,使员工能够更高效地完成高价值任务,创造了更加高效和低门槛的创新环境。另一方面,随着AI技术的广泛应用,其潜在的负面影响也逐渐显现。陈文晶等人通过研究发现,当前我国职业面临着较强的人工智能潜在替代问题的威胁[2]。黄乾和苏文杰认为技术替代与员工心理健康关系已引发学术研究的高度关注,但目前研究尚处于起步阶段[3]。尤其自生成式AI技术出现后,职场员工能够频繁接触和使用该技术,所引发的心理健康问题亟待被关注和讨论。 因此,文章深入探讨了AI技术运用对职场员工心理健康的多维影响,通过揭示员工在AI技术推广应用下的心理健康困境表现和影响机制,为企业在AI技术应用中提供更具人性化的管理建议,促进企业数字化转型与员工关怀的协同发展。 二、相关概念与理论基础 1.相关概念 (1)生成式AI技术 生成式AI是人工智能技术的一个重要分支,其核心是通过深度学习算法生成新数据(如文本、图像、音频等),而非简单的数据分类或预测。与传统AI技术相比,生成式AI更注重创造性和互动性,能够模仿人类的表达和思维方式生成多样化的内容。这类技术的代表性模型包括Chatgpt、Kimi等对话型文本生成式AI,以及用于图像生成的DALL-E和Midjourney等。生成式AI在工作场景中有着广泛的应用,例如文案写作、客户服务交互、程序代码编写和图像生成等,其效率和表现正逐步改变传统的工作方式。然而,生成式AI的广泛应用也引发了关于技术伦理、隐私保护等相关问题的讨论。 (2)心理健康 心理健康是一种动态的、综合的心理状态,反映了个体在面对生活挑战时的认知、情感和行为的协调能力。世界卫生组织(WHO)将心理健康定义为:“一种全面的健康状态,不仅是指个体没有心理障碍,还包括个体能够应对日常压力、充分发挥潜能、以及在社会环境中有效地工作和贡献社会。”这种定义凸显了心理健康的双向性,即它不仅关乎正向状态(如幸福感和自我实现等),更包括负向状态(如焦虑、抑郁、倦怠等)的影响。其中,心理健康的负向表现不仅降低了个体的工作效率和生活质量,还可能进一步导致严重的心理疾病和身体健康问题。因此,许多学者开发了多种心理健康量表并围绕进行了诸多研究。 2.相关基础理论 (1)社会认知理论 由Bandura提出的社会认知理论强调个体的行为、环境和认知之间的相互作用。根据这一理论,个体的行为、认知(思维过程)和外部环境并不是孤立的,它们相互影响,共同塑造个体的行为。自我效能感是社会认知理论中的一个关键概念,是指个体对自己完成某项任务或应对某种情境能力的信念。Bandura认为,自我效能感对个体的学习动机、情感反应和行为表现有重要影响。个体如果对自己有较高的自我效能感,更可能采取积极行动并坚持努力;而低自我效能感则可能导致放弃和焦虑。 (2)自我决定理论 自我决定理论由Deci和Ryan提出,旨在解释个体的动机、行为选择以及心理需求如何影响个人发展和福祉。自我决定理论的核心假设是,个体的动机和行为表现受到其在环境中获得的支持程度影响,特别是对三个基本心理需求的满足,即自主性、能力、关联性。自我决定理论认为外在动机并非是单一的,而是一个内外化的连续体。从完全外部控制的动机(如强迫做某事)到完全内在动机(如出于兴趣和满足感)之间的不同阶段,通过满足个体的自主性、能力和关联性需求,外部动机可以向更高层次的自主行为转化。 (3)控制理论 心理学家Powers基于控制系统的理论提出了控制理论,主张行为是为了达到某种目标或标准而进行的调节过程,即个体会不断监控自己的行为,并通过反馈机制调整行为以实现既定目标。控制理论着重于个体如何通过自我调节来实现自我控制,并提出了反馈环路的概念,也就是个体对自身行为的反馈会影响未来的行为决策。控制理论还强调目标设定与行为之间的动态关系,个体会通过行为调整来减少偏离目标的差距,最终实现对目标的控制。 三、AI技术应用场景下员工心理健康困境表现 1.产生工作不安全感,增加心理焦虑 AI感知与工作不安全感之间被认为存在显著的正相关关系[4]。AI技术的迅猛发展使得工作场所逐渐变得复杂,在某些领域的应用可能超越许多知识工作者的表现[5]。尤其在生成式AI技术被推广应用的场景下,有些员工会感到自己的职位正面临被替代的威胁,这种感知会引发强烈的工作不安全感。员工会加剧对职业未来的担忧,担心自己的职位是否会在未来几年内被AI或自动化技术取代,进而加剧了他们的焦虑情绪。尤其是在那些自身技能更新相对缓慢或抗风险能力较弱的员工群体中,工作的不安全感会更加明显。 随着AI技术逐渐渗透到工作流程中,员工的工作不安全感成为了显著的心理压力源之一。基于控制理论的解释,个体通常会寻求对工作和环境的控制感,以降低因环境变化引发的焦虑。然而,AI技术的引入,可能替代一些技术甚至工作岗位,导致员工对未来职业路径和岗位稳定性的控制感显著下降[6]。当员工感知到自己对工作的控制感丧失时,这种不确定性加剧了员工的心理焦虑。在面对AI技术介入更多任务时,员工开始质疑自己在组织中的地位以及是否能够适应未来的工作要求,而这些岗位的员工往往没有足够的资源或技能去应对这种技术变革,从而进一步增加了他们的焦虑感。 2.产生社交隔离感,引发抑郁风险 数字化转型过程中所带来的社交隔离感也已成为不可忽视的心理健康问题。员工不仅面临着岗位被替代的威胁,还可能在工作中加剧社交隔离感。随着AI技术推广应用和职场竞争的加剧,员工在面对更多AI使用场景的同时,愈发减少社交支持的场景,更容易会感到孤独、焦虑,甚至面临抑郁等心理健康问题。具体来说,一是AI技术直接替代人际互动,AI技术的引入改变了传统的工作互动模式,使得员工在工作中与同事的相互讨论等互动机会大幅减少。这种情况使得员工在面对工作任务时更多依赖技术,减少了与同事之间的直接交流。在这种变化下,员工会在工作中感到孤立,缺乏必要的社交支持。长期缺乏人际互动可能加剧孤立感的产生,进而影响员工的心理健康。特别是在需要高度合作与交流的工作环境中,员工的情感需求得不到满足时,社交隔离感会愈发严重。二是因为数字化沟通的局限性,尽管远程办公和数字化沟通技术为员工提供了便捷的交流方式,但这种虚拟沟通无法完全替代面对面互动所带来的社会支持和情感温度。尤其是在基于AI技术的高度数字化的工作环境中,数字化沟通方式无法替代直接的人际连接和情感互动,这种缺乏面对面的互动和社交支持便成为了心理健康问题的催化剂。Mirbabaie et al.发现社交隔离感会使得员工在面对技术变革时感到更加孤立无援,这种情感上的隔离可能进一步加重抑郁等心理健康问题的风险[7]。三是随着工作效率的提升,职场竞争压力也随之增加。员工为了保持职场竞争力,可能更加专注于使用AI技术以提高效率完成个人任务,而忽视人际关系的建设。根据自我决定理论,个体的内在动机和心理健康需要满足包括关系性在内的基本心理需求,以增强个体的社会参与和归属感。当员工缺乏社交支持和归属感时,内在动机会下降,进而引发社交隔离感。而社交支持的缺失会导致员工在面临压力时会表现出更高的焦虑和抑郁症状。 3.降低自我效能感认知,损害员工自尊心 员工自尊感不仅影响员工的情绪状态和日常表现,还在决定员工工作动力、绩效以及职业适应性等方面发挥着重要作用。高自尊感能够提升员工的工作满意度和团队合作能力,且与员工的创新能力和职业发展密切相关。相比之下,低自尊感通常导致个体产生焦虑、无助感,影响他们的工作表现。在AI技术加速推广的背景下,AI的高效能性会让员工在一定程度上怀疑自己在职场中的价值和能力。尤其当员工意识到某些任务已被AI轻松完成时,他们可能会对自己的技能和专业能力产生疑虑,这种怀疑逐渐转化为自我效能感感知的下降。当员工开始怀疑自己在职场中的价值和能力时,他们的自尊心便会受到影响,可能产生低落、沮丧等负面情绪,并进一步影响员工的工作表现。 关于自我效能感对自尊心的影响机制已有研究讨论,根据社会认知理论,自我效能感直接影响个体的行为选择、努力程度和坚持信念。低自我效能感往往会削弱员工的自信心,导致他们在面对挑战时缺乏动力,并产生回避行为。此外,自我价值认同对自尊心的形成和维护起到了中介作用,自尊心是个体对自身价值的评价,而价值认同则是个体对在社会及工作环境中自我角色和地位的认知。自我一致性动机理论表明,人们的自尊围绕他们的社会和组织经验形成,并在决定他们的态度和行为中发挥重要作用。低自尊感的员工更倾向于对自己的工作能力产生消极评价,这种消极评价会影响他们对自我的价值认同[8]。AI技术的广泛应用使得许多员工感到自己的职业价值正在减弱,当员工在组织中感到被忽视或认为自己的贡献未被充分认可时,他们的价值认同感会下降,从而导致自尊心的受损[9]。 4.增加认知与工作负荷,引发工作倦怠感 认知负荷是指人在学习或任务完成中进行信息加工所耗费的认知资源总量。在AI技术应用场景不断增加的境况下,员工面临着比以往更多的信息处理要求和认知挑战。由于员工在使用新技术时往往需要花费更多的时间来学习如何将新技术与现有任务相结合,所以当员工需要同时处理复杂的信息和技术时,认知负荷的增加可能超出其承受能力,进而导致心理疲惫感的增强。尤其在需要高水平认知控制的岗位上,需同时监控多个系统或处理大量数据时,认知负荷的增加更为明显。以生成式AI在文案撰写中的应用为例,员工可能需要反复调试AI输出的结果,调整提示词以获得符合预期的文本内容。每次迭代都要求员工对输出结果进行仔细评估,判断其准确性和适用性,并在必要时手动修改或重新生成。这种不断调整和重复劳动不仅消耗时间,还对员工的认知资源提出了极高要求。同时,当任务需要长时间使用AI技术进行复杂的分析或生产活动时,员工容易出现注意力疲劳和心理耗竭。 Maslach和Jackson认为工作倦怠是一种因长期的工作压力和高负荷环境而产生的心理状态,其核心表现为情绪耗竭、个人成就感降低以及对工作的消极态度[10]。情绪耗竭是工作倦怠的重要特征,反映了个体在精神和身体层面的过度消耗。生成式AI的持续应用可能因以下几方面加剧情绪耗竭:一是重复性调试任务。如AI模型需要多次优化才能达到预期效果,员工在此过程中可能感到任务冗长、乏味,甚至徒劳无功。二是认知资源过载。长时间高强度的信息处理会使员工感到疲惫,难以集中精力完成任务。三是持续学习压力。生成式AI技术的快速迭代要求员工不断学习新技能以适应工作需求,这种学习压力会对其心理状态产生负面影响。因此,在持续的、高强度的认知负荷下,更容易引发情绪耗竭等工作倦怠感。 四、生成式AI应用场景下员工心理健康困境的疏解对策 1.加强透明沟通与职业支持,缓解工作不安全感 研究发现,透明的信息传递和员工参与感能够有效缓解因技术变革引发的不安全感[11]。员工对AI技术替代的恐惧和不安全感往往源于对未来职业安全的未知与不确定。针对这种工作不安全感,企业可加强沟通的透明性,鼓励开放式对话并定期实施沟通机制。通过定期组织员工会议或建立定期沟通机制,企业可以向员工传达清晰的技术变革信息,明确AI技术的引入不会完全取代现有岗位,而是致力于提升工作效率,从而减少员工误解和所带来的不安感。 此外,职业支持在提升员工适应性方面至关重要。良好的适应性能够增强员工对工作的控制感,降低工作不安全感。Luthans et al.发现心理资本(包括希望感、自信心和韧性)能够显著增强员工对职业发展的信心[12]。企业可通过以下措施来强化职业支持,增加员工的心理资本,缓解员工工作中的不安全感。具体而言,一是提供职业辅导与规划,个性化的职业发展方案可以帮助员工更好地明确其技能与AI技术的协同方向,增强其职业信心。二是提供轮岗机会,轮岗不仅可以帮助员工积累多样化技能,还能提升其对工作变革的适应力和抗风险能力。 2.提供社交支持与心理辅导,预防员工抑郁风险 近年来的研究表明,社交支持可以显著缓解工作中的压力,减少员工的焦虑和抑郁症状[13]。因此,社交支持对提高员工的心理健康十分重要。企业一方面可以推动社交支持网络建设,如通过定期的团建社交活动、兴趣小组等形式,为员工提供建立和维系人际关系的平台,减少工作中的孤立感。另一方面通过促进工作团队的互动合作,减少社交隔离感。可由团队领导牵头进行头脑风暴讨论、工作汇报交流、协同任务分配、AI技术应用经验交流等手段,增加互动合作及社交场景,提高团队效率。再次,建立跨部门合作也有助于员工扩展其社交网络,打破部门间的壁垒,增强组织内的社交互动,消除彼此之间的距离感,并培养团队精神和协作意识。此外,心理健康服务也已被证明能够有效缓解员工的心理压力和不安情绪[14]。企业也可通过推行员工关怀计划,如定期的心理咨询服务、情绪管理课程、压力缓解训练等,为员工提供必要的心理健康支持,帮助员工管理负面情绪和压力,预防焦虑、抑郁等心理问题的发生。让员工能够在遇到因AI技术推广所带来的心理困扰时及时获得帮助,避免负面情绪积压。 3.丰富绩效机制与成就认可措施,维护员工自尊与价值认同 依据目标设定理论,具有挑战性且可实现的目标能够极大地激发员工的工作热情并提升其工作表现。因此,企业可以丰富与 AI 技术相关的绩效管理机制建设。首先,可专门设立与 AI 技术掌握程度相挂钩的绩效目标,有效激发员工主动学习与运用 AI 技术的动力,将其视为自我提升与职业发展的关键手段。其次,企业可为员工提供系统且深入的 AI 技术使用辅导,帮助员工攻克在 AI 技术学习与应用过程中遇到的技术难题与操作困惑,增强他们运用新技术解决工作问题的自信心。再次,将员工对 AI 技术的掌握情况作为一项重要的考核指标,并依据考评结果,给予及时激励性的反馈。通过这种持续的正向激励反馈循环,让员工真切感受到自身在 AI 技术应用领域的成长与进步,逐步树立起强大的自信心与自尊心,同时深刻领悟到自身与 AI 技术并非相互替代的关系,而是可以相互促进、协同共生,共同推动企业在数字化时代不断发展前行。 在此过程中,企业尤其要高度重视对员工成就的认可与奖励。企业可尝试举办AI 技术应用比赛。员工在准备和参与比赛过程中,深入探索 AI 技术应用技巧,挖掘自身潜力。当他们在比赛中取得成果,企业都应给予充分认可与宣扬。这不仅能让员工因自身独特的AI 应用成就而建立起强烈的自尊,更能在企业内部营造积极探索 AI 应用的良好氛围,使员工深切感受到组织对其努力与贡献的肯定,进而全方位维护员工的自尊与价值认同。 4.完善任务设计与技能提升培训,缓解员工认知负荷 面对认知负荷过重的挑战,企业首先需要优化完善相关任务设计以避免负荷过载。工作倦怠感的一个主要诱因是过重的工作负荷,特别是需要处理大量信息和技术的工作。企业可以通过调整任务复杂度、简化工作流程以及引入其他智能化工具,减少员工的认知压力。同时企业要定期评估AI使用场景下的员工工作量,确保工作负荷合理,避免过度加班。其次,灵活工作制也是一种有效的应对策略,灵活工作制不仅能够提高员工的工作满意度,还能有效减轻认知负荷,降低工作倦怠的发生率。因此可以通过适当的远程工作安排和弹性工作时间设置,减少员工在使用AI技术时的情绪和认知资源的耗竭,提升整体工作效率。再次,可以提供系统化技能培训,帮助员工更好地掌握新技术,减少因无法有效使用新工具而带来的认知压力。可针对不同岗位需求设计个性化培训内容,例如为技术岗位员工提供生成式AI模型优化原理的专项培训;为普通岗位员工提供与生成式AI对话中的提示语表达技巧等培训,以帮助员工快速掌握和完成工作任务。此外,在任务设计和技能提升过程中,企业还需强调员工参与感从而提升控制感,鼓励员工积极参与工作内容和任务安排的决策。这样不仅能够增强员工的自主性,还能有效缓解因工作被动性而导致的心理负担。 总体而言,优化任务设计与强化技能培训是一种系统性应对措施,其核心在于通过减少技术复杂性和增强员工能力,降低生成式AI技术应用背景下的认知负荷。通过这样的调整,企业不仅能有效缓解员工的心理压力,还能在技术与人力协作中实现更高效的平衡,为数字化转型提供坚实的人力支持。 五、总结 文章探讨了AI技术应用对员工心理健康的影响,揭示了职场员工在使用AI技术过程中所可能引发的工作不安全感、社交隔离、自我效能感降低和认知负荷增加等心理现象,进而导致焦虑、抑郁、自尊受挫、工作倦怠等心理健康问题。文章进一步从职业支持、社交支持、技能培训等多个维度提出疏解对策,以缓解员工在AI技术推广应用背景下所产生的心理健康困境。 文章拓展了 AI 应用场景下员工心理健康问题的讨论,为解释职场员工心理健康的潜在威胁提供了新的视角,所提应对策略也为企业在数字化转型进程中更好地平衡技术发展与员工关怀,实现人性化管理提供了切实可行的实践指导,有助于企业在推动技术创新的同时,有效维护员工心理健康,以促进企业与员工在人工智能时代的和谐共生与协同发展。 参考文献: [1]Brynjolfsson E, Li D, Raymond L R. Generative AI at work[R].National Bureau of Economic Research, 2023. [2]陈文晶,康彩璐,杨玥,等. 人工智能潜在替代风险与员工职业能力发展:基于员工不安全感视角[J].中国人力资源开发,2022, 39(1): 84-97. [3]黄乾,苏文杰. 机器人使用对劳动者心理健康的影响——来自微观个体层面的经验证据[J].人口与经济,2024 (6): 110-123. [4]He, C., Teng, R., & Song, J. (2024). Linking employees’ challenge-hindrance appraisals toward AI to service performance: the influences of job crafting, job insecurity and AI knowledge[J].International Journal of Contemporary Hospitality Management, 36(3), 975−994. [5]Webb M. The impact of artificial intelligence on the labor market[J].Available at SSRN 3482150, 2019. [6]吴友军,付艳红. 技术型员工工作压力对离职倾向影响研究[J].经营与管理,2023 (9): 134-143. [7]Mirbabaie, M., Stieglitz, S., & Marx, J. (2022). Digital detox[J]. Business & Information Systems Engineering, 64(3), 239–246. [8]Xiao Song Lin, & Zhen Xiong Chen. (2018). A self-consistency motivation analysis of employee reactions to job insecurity: The roles of organization-based self-esteem and proactive personality[J]. Journal of Business Research, 92, 168-178. [9]徐广路,王皓天. 人工智能冲击意识对员工职业满意度的影响:工作压力和目标导向的作用[J].中国人力资源开发,2023, 40(7): 15-33. [10]Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout[J]. Journal of Occupational Behavior, 2(2), 99-113. [11]Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. F. (2003). An exploration of the dark side of organizational behavior: The role of organizational silence[J]. Journal of Management, 29(6), 839-870. [12]Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge[M]. Oxford University Press. [13]Wright, R., et al. (2021). The importance of social support in the workplace: An examination of employee stress and coping[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 26(1), 77-87. [14]Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future[J]. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144-156. |

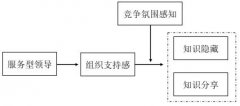

服务型领导对知识

服务型领导对知识 工会实践是否促进

工会实践是否促进 商业银行人力资源

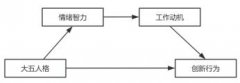

商业银行人力资源 大五人格对员工创

大五人格对员工创 高参与人力资源实

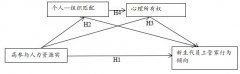

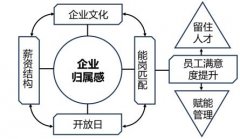

高参与人力资源实 企业归属感对于员

企业归属感对于员 内部薪酬差距对企

内部薪酬差距对企