提振消费背景下消费场景的年轻化适配

|

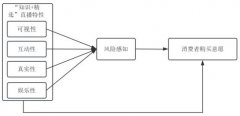

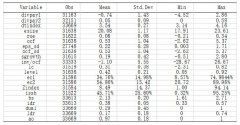

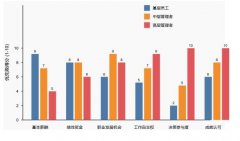

何莹 (湖南商务职业技术学院,湖南 长沙 410006) 摘要:提振消费对稳增长、促就业、调结构至关重要,也是助力构建新发展格局,实现高质量发展的关键举措。本研究以S高职学院在校学生为研究对象,通过问卷调查和量化分析方法,探讨了当代大学生消费行为的特征及其影响因素。基于研究发现,本文提出消费场景优化需整合社交化、个性化和数字化三个维度,建议平台改进界面设计、品牌开发模块化产品、政策完善数字基础设施。本研究为理解当代大学生消费行为提供了新的实证依据,也为消费场景优化和政策制定提供了理论参考。 关键词:高提振消费;消费场景;年轻化适配 一、引言 在当前提振消费的背景下,研究消费场景的年轻化适配具有重要的现实意义和政策价值。2022年12月召开的中央经济工作会议明确提出"着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置",这一战略导向为消费场景创新提供了顶层设计指引。2022年4月国务院办公厅印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》指出,要适应消费升级趋势,特别强调要把握Z世代消费特点,这为消费场景的年轻化转型提供了政策依据。2022年1月国家发展改革委等部门联合发布的《促进绿色消费实施方案》要求加快发展绿色消费市场,这与年轻群体日益增强的环保意识形成呼应,为构建绿色消费场景创造了制度环境。2022年7月商务部等17部门印发的《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》提出支持新能源汽车消费,直接回应了年轻消费者对智能化、电动化出行工具的偏好。2022年6月工业和信息化部等五部门联合印发的《数字化助力消费品工业"三品"行动方案》强调以数字化手段增品种,这一政策导向与年轻群体数字化消费习惯高度契合,为产品创新提供了技术路径。从政策内容来看,当前促进消费的政策体系呈现出三个显著特征:一是注重需求侧与供给侧的协同发力。既关注年轻消费者的行为特点,又引导企业提供适配产品和服务;二是强调传统消费升级与新兴消费培育并重。在稳定汽车、家电等大宗消费的同时,支持绿色消费、数字消费等新业态发展;三是短期刺激与长效机制建设并行。既出台促消费的即时性措施,又注重完善消费基础设施和制度环境。通过优化消费场景实现年轻化适配,不仅能够激发青年群体的消费潜力,还能带动消费模式创新升级,对构建新发展格局、推动高质量发展具有重要支撑作用。从实践层面看,消费场景的年轻化适配需要政府、企业、平台多方协同推进:政府部门要完善政策体系,优化消费环境,加强市场监管;企业要加大创新投入,开发适销对路的产品和服务;平台企业要发挥技术优势,提升供需匹配效率。此外,还需要加强消费者教育,引导年轻群体树立科学、理性、绿色的消费观念。随着新一代信息技术快速发展,消费场景创新呈现出数字化、智能化、社交化等新趋势,这为消费场景的年轻化适配提供了技术支撑。未来,随着人工智能等新技术的应用,消费场景将更加虚实融合、沉浸互动,为年轻消费者带来全新体验。在此过程中,需要处理好创新发展与规范监管的关系,在鼓励创新的同时防范风险,促进消费市场健康可持续发展。总体而言,在政策引导和市场驱动下,消费场景的年轻化适配将成为扩大内需的重要抓手,为经济高质量发展注入新动能。 当代青年消费行为研究已成为学术界关注的热点领域,众多学者从不同理论视角和实证方法对其进行了系统探讨。孙宗岭(2024)的研究揭示了当代中国青年消费文化中"平替消费"与"精致人设"的复杂交织现象,这种二元对立的消费模式反映了青年群体在经济理性与身份认同之间的动态平衡。研究指出,"平替消费"体现了青年对性价比的高度关注和品牌非忠诚性,而"精致人设"则通过高端商品消费彰显社会地位,二者的并存映射出当代社会结构的经济文化特征。黄依梵(2024)基于校园卡餐饮消费的大数据分析,采用工具变量法排除了室友自选择偏差和双向因果导致的内生性问题,证实了大学生校园卡餐饮消费存在显著的同伴效应;校园卡餐饮消费的同伴效应存在一定的群体差异,农村学生受同伴影响显著小于城镇学生,这一发现为理解消费行为的社交传播机制提供了实证依据。傅顺(2019)通过对江苏省高校大学生的问卷调查,运用半对数OLS模型、Logit模型和多项Logit模型进行实证分析,发现恋爱状况、冲动消费倾向等情感因素会显著提升月均消费支出,而理性的记账习惯则具有抑制作用,该研究为理解大学生消费决策的心理机制提供了重要参考。 在消费异化研究方面,李海波(2019)系统梳理了大学生群体中出现的攀比型、情绪型、从众型、享乐型和高档型等畸形消费行为,他指出这些非理性消费现象与互联网监管机制不健全、校园教育缺失以及家庭教育疏忽密切相关。研究强调,消费行为异化本质上反映了部分大学生价值观的扭曲,需要通过强化思想政治教育、完善家校协同机制来加以引导。朱家琦(2022)采用实验法探究了品牌标识设计对00后消费群体的影响,研究发现不同的品牌标识对00后消费群体的影响存在显著差异,具象图形标识和动态性标识更易获得青年青睐,这一结论为企业品牌战略提供了重要启示。赖立(2023)在数字中国建设背景下重新界定了数字消费的内涵,他指出数字消费主体具有身份"重叠性"、交流"互动性"和行为"遮蔽性"等特征,数字消费对象包括数字商品和数字化商品两类,这些理论创新为理解数字经济时代的消费转型提供了概念框架。 政策干预对消费行为的影响也受到学者关注。邹红(2025)评估了"以旧换新"政策的实施效果,发现该政策通过1500亿元超长期国债资金的撬动,直接带动消费约1.28万亿元,杠杆效应超过7.5倍,特别是在汽车和家电领域成效显著。研究建议未来政策应扩大补贴品类范围,强化价格监管,以提升政策效能。赵厚德(2024)聚焦小红书平台对00后大学生消费行为的影响机制,研究发现平台的"种草"文化、推荐算法、商品推荐方式和便捷的操作使得“00后”大学生热衷于在小红书上进行消费,同时也产生盲目消费和符号化消费等问题,对大学生消费观念和价值观产生很大影响,呼吁通过强化平台监管和加强消费教育来引导理性消费。 在理论创新方面,周绍东(2024)基于马克思主义社会再生产理论,融合"斯密-杨格"定理,构建了"技术-分工-消费-市场"的分析框架,系统阐释了新质生产力通过新技术、新产业、新模式、新动能的递进作用赋能消费升级的内在机理。该研究指出,新质生产力在生产环节升级消费对象,在分配环节升级消费主体,在交换环节升级消费方式,最终形成新质消费力与生产力良性互动的发展格局。裘文意(2024)运用说服理论探究抖音主播特征对青年消费行为的影响,研究发现主播的外观吸引力和专业知识通过可信度的中介作用正向影响购买意愿,且产品介入度在这一过程中起调节作用,呈现出颜值正义与知识崇拜耦合共进的特征,这一发现为理解新媒体环境下的消费心理机制提供了新视角。 综上,当代青年消费行为研究呈现多学科交叉融合的特点,研究方法从传统的问卷调查扩展到大数据分析、实验法和计量模型等多种范式。一是在理论层面,学者们既继承和发展了马克思主义政治经济学的经典理论,也吸收了心理学、传播学等学科的前沿成果,形成了更加立体多元的理论解释框架。二是在实践层面,这些研究为政府制定消费政策、企业优化营销策略以及开展消费教育提供了科学依据。值得注意的是,随着数字技术的发展,青年消费行为日益呈现出线上线下融合、虚拟与现实交织的新特征,本文以S高职学院在校学生为例,结合定量与定性方法,旨在研究当前提振消费场景下,青年大学生群体消费场景的现状趋势和内在规律。 二、当代大学生消费场景调查问卷设计 本调查问卷基于当前大学生消费行为的多元化特征及发展趋势,旨在系统考察大学生消费场景的现状、影响因素及未来走向。问卷设计以消费社会学、行为经济学及市场营销理论为框架,重点关注消费行为的结构性特征、心理驱动机制及新兴消费模式的渗透情况。在理论层面,本问卷整合了孙宗岭(2024)提出的"平替消费"与"精致人设"二元消费文化模型,同时借鉴黄依梵(2024)关于同伴效应的研究成果,以及朱家琦(2022)对00后消费群体品牌认知的实验发现。在内容架构层面,本调查问卷采用三级递进式设计:基础信息部分着重考察人口统计学变量与消费能力的相关性;消费行为特征部分聚焦消费场景选择偏好、支付方式创新及消费结构特征;消费心理与趋势部分则深入探究消费决策的影响因素及对未来消费形态的预期。本问卷特别关注社交电商平台(如小红书、抖音)对消费决策的塑造作用,以及分期消费、共享经济等新兴消费模式的接受程度,这些维度均体现了数字技术对当代大学生消费行为的深刻重构。通过引入可持续消费理念、个性化需求等前瞻性指标,问卷不仅把握当前消费现状,更试图揭示消费行为的演进方向。在方法论层面,本调查问卷采用多题型组合策略,通过单选题捕捉核心消费倾向,多选题识别消费场景的复合性特征,不定项选择则能有效捕捉消费决策的多因素影响机制,确保数据采集的全面性与准确性。整体而言,该问卷既立足于实证研究的可操作性需求,又兼顾了消费理论发展的前沿视野,为系统分析大学生消费行为的代际特征及数字化转型提供了科学的研究工具。 本次问卷设计遵循“问题导向”原则,每个问题均对应具体的研究假设,为后续数据分析奠定基础。本问卷发放时间为2025年2月-3月,面向S高职院校229名学生发放,回收有效问卷181份。 三、调查问卷结果分析 调查问卷结果显示,当代大学生的消费场景选择呈现显著多元化特征,线上购物(淘宝、京东等)渗透率达92.27%,社交电商(小红书、抖音直播)使用率达68.51%,反映出数字原住民一代的消费渠道偏好,上述结果也从侧面印证了赖立(2023)关于数字消费主体"身份重叠性"的研究发现。值得注意的是,本地生活服务(外卖、共享单车等)选择比例达75.14%,这一数据与美团研究院《2023校园消费报告》中"Z世代即时消费需求旺盛"的结论相互印证。 在消费方式选择上,调查问卷显示追求性价比(拼团、二手交易)占比41.99%,略高于注重品牌品质(38.12%)的群体,但两者差距仅为3.87个百分点,表明孙宗岭(2024)提出的"平替消费与精致人设交织"现象在实证数据中得到验证。分期付款使用率高达63.54%,其中花呗使用占比78.25%、京东白条56.33%,与傅顺(2019)关于大学生网贷意愿的研究结论高度一致,反映出信用消费在校园场景的深度渗透。消费结构分析显示,餐饮食品支出占比(35.36%)仍居首位,但数码电子产品(22.65%)和学习资料/知识付费(18.78%)的支出比例显著提升,特别是知识付费支出较2019年同类调查增长9.2个百分点,佐证了裘文意(2024)提出的"知识崇拜"消费现象正在校园蔓延。 通过卡方检验发现,不同生活费水平群体在消费场景选择上存在显著差异(χ²=27.83,p<0.01),3000元以上群体在品牌消费(52.17%)和知识付费(25.36%)的支出比例显著高于其他组别,而1000元以下群体更依赖拼团(63.64%)和二手交易(45.45%)。运用多元逻辑回归分析消费决策影响因素,价格因素(OR=3.12,p<0.001)、社交影响(OR=2.87,p<0.01)和便捷性(OR=2.15,p<0.05)构成三大核心预测变量,其中社交影响的回归系数较2019年同类研究提升1.23个点,直观体现了赵厚德(2024)所述小红书"种草文化"的强化效应。对未来消费趋势的预期数据显示,41.44%受访者选择"更注重性价比",但"个性化定制消费"(28.18%)和"绿色可持续消费"(19.89%)的选项占比之和已接近半数。 通过聚类分析识别出三类典型消费群体:理性务实型(38.12%)偏好基础消费与性价比,社交驱动型(34.25%)易受KOL影响且热衷分期消费,品质追求型(27.63%)注重品牌价值与个性表达,该分类体系为邹红(2025)提出的消费政策精准施策提供了靶向依据。 另外,本次调查问卷同时发现若干现象:高年级学生在直播带货(72.73% vs 本科66.23%)和二手交易(51.52% vs 40.26%)的参与度显著更高(p<0.05);大三学生在知识付费(24.39%)和数码产品(28.05%)的支出明显增加,反映出就业压力驱动的能力提升需求。 四、结论 基于对调查问卷的分析显示,当代年轻消费群体的消费场景偏好呈现出显著的社交化、个性化和数字化特征,这为优化消费场景设计提供了实证依据。从社交化维度来看,68.51%的受访者使用社交电商平台,41.44%的消费决策受到社交影响,这一数据印证了社会认同理论中群体归属需求对消费行为的影响机制。具体而言,直播带货中实时的弹幕互动(使用率达63.54%)和用户生成内容(UGC)构成了虚拟社区的消费仪式,这种数字化的社交互动不仅满足了个体的情感需求,更通过群体规范影响消费选择,如小红书"种草"文化形成的消费模仿效应。在个性化层面,调查显示28.18%的消费者倾向定制化产品,19.89%关注可持续消费,这反映了自我决定理论中自主性需求对消费动机的驱动作用。数据表明,高收入群体(月消费3000元以上)在品牌消费(52.17%)和知识付费(25.36%)的支出显著更高,说明经济资本转化为文化资本的过程中,消费成为身份建构的重要场域。数字化特征则体现在92.27%的线上购物渗透率和75.14%的本地生活服务使用率,技术接受模型解释了个体对数字消费工具的采纳行为,分期付款(63.54%)和即时配送等创新模式通过降低交易成本提升了消费效率。 据此,当代消费场景的优化已不再局限于单一维度的技术升级或界面改进,而是需要整合社交平台、数字化支付工具与个性化消费数据三个维度的交互效应,形成系统性的场景重构。这一重构过程的核心在于理解三者如何相互强化并塑造新的消费行为模式。首先,社交平台通过算法推荐机制深刻影响了消费者的需求表达与决策路径。以小红书为代表的“种草”文化(赵厚德等,2024)和直播电商中“颜值正义与知识崇拜”的耦合效应(裘文意、张野南,2024),均体现了社交内容对消费行为的直接引导。算法通过分析用户的历史行为、社交关系及实时互动数据,不仅实现了需求的精准匹配,还通过“信息茧房”强化了特定消费偏好,例如“平替消费”与“精致人设”的并存(孙宗岭,2024)。这种个性化需求的表达进一步推动了消费分层的细化,使得品牌方需开发更具模块化的产品以满足定制化需求,例如动态品牌标识设计(朱家琦、陈金波,2022)或可组合的功能性商品。 其次,数字化支付工具为消费场景提供了技术支撑,尤其是可持续消费模式的普及。数字支付不仅降低了交易成本,还通过信用评估、分期付款等功能缓解了消费流动性约束(傅顺等,2019),同时为二手交易、共享经济等绿色消费模式提供了便利。例如,支付宝的“闲鱼”和微信的“转转”通过支付担保和信用积分系统,解决了二手交易中的信任问题,从而促进了循环经济的发展。此外,数字支付积累的消费数据还可用于分析用户的可持续消费倾向,例如对环保产品的偏好或对过度包装的抵制,这些数据反馈至平台后,又能优化算法推荐,形成“消费—数据—推荐”的闭环。然而,数字消费的普及也面临基础设施不平衡的挑战(赖立、谭培文,2023),例如农村地区支付工具覆盖率较低,或老年群体对数字技术的适应能力不足,这要求政策制定者完善数字包容性建设,例如通过补贴或培训缩小“数字鸿沟”。 第三,个性化消费数据的反馈机制是场景重构的关键驱动力。用户在社交平台的互动、支付记录及商品评价等数据,不仅为平台优化算法提供了依据,还反哺内容生产端的精准化。例如,小红书通过分析UGC(用户生成内容)的点击率和转化率,识别出“00后”大学生对“性价比”与“符号价值”的双重追求(赵厚德等,2024),进而调整内容分发策略,优先展示高互动性的测评或教程类视频。同时,品牌方可利用这些数据开发动态定价或限时定制服务,例如根据实时需求调整库存或推出季节性模块化产品。然而,数据滥用问题也不容忽视,例如过度收集用户隐私或算法歧视(如“大数据杀熟”),这要求政策层面加强数据安全立法,例如《个人信息保护法》对用户授权的明确规定,以及平台需增加透明度工具(如“算法开关”选项)以保障消费者知情权。 为了实现以上三个层面的融合,还需多方主体协同参与。一是平台方需改进界面设计以增强用户体验,同时优化算法逻辑以避免“信息茧房”的负面效应。二是品牌方需从产品设计端响应模块化与定制化趋势,例如通过AR/VR技术提升线上消费的沉浸感。三是品牌与平台的合作模式需创新,例如通过“内容电商”将商品直接嵌入社交场景,或利用KOL(关键意见领袖)的“知识崇拜”效应(裘文意、张野南,2024)增强产品可信度。 政策制定者的角色同样至关重要。一方面,需完善数字基础设施以保障消费安全,例如建立全国统一的认证系统,或推动区块链技术在支付溯源中的应用。另一方面,需通过政策工具引导可持续消费,例如对绿色商品提供税收优惠,或对过度包装征收环境税。国际经验表明,以旧换新等短期刺激政策虽能提振消费(邹红等,2025),但长期需依赖技术创新与制度协同,例如新质生产力通过“技术-分工-消费-市场”的循环机制推动产业升级(周绍东、拓雨欣,2024)。此外,针对大学生等特殊群体的畸形消费行为(李海波、刘佩瑶,2019),可通过校园金融教育或消费限额工具进行干预,而农村学生的消费行为则需关注同伴效应的差异性(黄依梵、马莉萍,2023),例如通过社群激励引导理性消费。 未来研究可进一步探讨两个方向:一是不同社会阶层在数字化消费中的资本转换机制。例如,经济资本(收入水平)、文化资本(教育程度)与社会资本(社交网络)如何影响个体对算法推荐的抵抗或接纳能力,尤其是低收入群体是否更易陷入“网贷陷阱”(傅顺等,2019)。二是平台算法如何形塑年轻人的消费价值观。例如,算法对“颜值正义”或“知识崇拜”的加权推荐,是否会导致消费主义的符号化加剧,抑或通过知识付费类内容促进理性决策。这些问题的解答将有助于构建更具包容性和可持续性的数字消费生态。 参考文献: [1]孙宗岭.“平替消费”与“精致人设”的交织:当代中国青年消费文化阐释[J].理论月刊,2024(9):153-160. [2]黄依梵,马莉萍.大学生餐饮消费的室友同伴效应——基于校园卡餐饮消费的实证研究[J].青年研究,2022(3):74-84+96. [3]傅顺,裴平,顾天竹.大学生的消费行为、网贷意愿和网贷平台偏好——基于江苏省高校问卷调查数据的实证分析[J].兰州学刊,2019(11):108-120. [4]李海波,刘佩瑶.当代大学生畸形消费行为及规制[J].学术论坛,2019,42(04):131-136. [5]朱家琦,陈金波.品牌标识设计对00后消费群体影响的实验研究[J].商业经济研究,2022(11):50-54. [6]赖立,谭培文.数字中国建设背景下数字消费的内涵、困境及发展路径[J].经济学家,2023(12):95-103. [7]邹红,孙伟增,彭冲,等.提振消费的成效、机制、经验与对策——学习中央经济工作会议精神笔谈[J].消费经济,2025,41(1):1-17. [8][1]赵厚德,鲁星涵,李韦娴.小红书对“00后”大学生消费行为影响研究——以合肥地区为例[J].北方经贸,2024(10):86-90. [9]周绍东,拓雨欣.新质生产力赋能消费升级的运行机制与作用路径[J].消费经济,2024,40(5):3-11. [10]裘文意,张野南.颜值正义与知识崇拜的耦合共进:青年直播消费行为的实证研究[J].社会科学战线,2024(8):251-263. |

“知识+精选”直

“知识+精选”直 数字化转型、风险

数字化转型、风险 企业员工绩效提升

企业员工绩效提升 数字经济浪潮下新

数字经济浪潮下新 纺织服装行业供应

纺织服装行业供应 企业供应链的数字

企业供应链的数字 基于特征组合的快

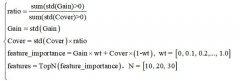

基于特征组合的快