虚拟集群的知识溢出效应评价研究

|

王景河 谢紫珊 (华侨大学经济与金融学院,福建 泉州 362021) 摘要:随着数字经济与网络技术的深度融合,虚拟集群突破地理空间限制,成为推动知识创新与产业升级的重要载体。知识溢出作为虚拟集群协同发展的核心动力,其效应评价对优化集群知识管理与创新生态构建具有关键意义。本文基于知识管理理论与产业集群理论,构建涵盖知识创造、知识传播、知识吸收、知识应用四大维度共18项指标的评价体系,运用层次分析法(AHP)与熵值法相结合的组合赋权模型,结合模糊综合评价法构建多维度量化评估模型。通过对某跨境电商虚拟集群的实证分析,验证了评价体系的科学性与适用性,研究结果为虚拟集群知识溢出效应的动态监测与创新能力提升提供理论支撑与实践路径。 关键词:虚拟集群;知识溢出效应;小世界网络模型;组合赋权;模糊综合评价 一、引言 1.研究背景与意义 数字技术革命推动虚拟集群通过互联网整合分散资源,形成跨区域、跨行业的协同创新网络。相比传统地理集群,其成员动态性强、知识共享即时性高,导致知识溢出呈现多维复杂性。作为知识从创新源向成员扩散的过程,知识溢出是虚拟集群保持竞争优势的关键机制。准确评估其效应,不仅能揭示虚拟集群创新网络的运行规律,还可为政府产业政策和企业知识管理提供决策依据。 2.国内外研究现状

国外学者对虚拟集群的研究始于20世纪90年代,Chesbrough提出的开放式创新理论为虚拟集群知识溢出提供了理论基础。随后,Audretsch和Feldman证实知识溢出对区域创新存在显著促进作用。近年来,Schilling等学者开始关注虚拟环境下知识溢出的动态特征,指出数字平台降低了知识转移成本,但也带来信息过载等新问题。

国内研究方面,王缉慈(2001)率先引入产业集群理论,奠定了集群研究基础。随着虚拟集群实践发展,魏江等(2014)提出虚拟集群知识溢出存在“弱地理依赖”特性;孙国强(2020)构建了虚拟集群知识协同演化模型。但现有研究多集中于理论分析,量化评价体系尚不完善,尤其缺乏对数字技术影响下知识溢出新特征的系统考量。

二、虚拟集群知识溢出效应的理论基础

1.虚拟集群的内涵与特征

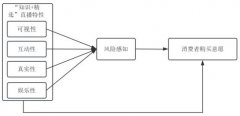

虚拟集群是以数字技术为纽带,通过网络平台实现资源共享与协同创新的动态组织形式。其核心特征包括:(1)空间虚拟性。突破地理边界限制,实现全球资源整合;(2)组织动态性。成员可根据项目需求快速重组;(3)知识共享高效性。依托数字技术实现知识即时传播。 2.知识溢出效应的作用机制

虚拟集群知识溢出通过三种路径实现:①直接传播。成员间通过在线会议、协作平台进行知识共享;②间接扩散。通过创新成果、专利文献等载体实现知识流动;③竞争激励。成员间的创新竞争倒逼知识吸收与再创造。知识溢出效应受集群开放度、成员吸收能力、技术相似度等因素影响。 三、虚拟集群知识溢出效应评价指标体系构建 1.指标选取原则

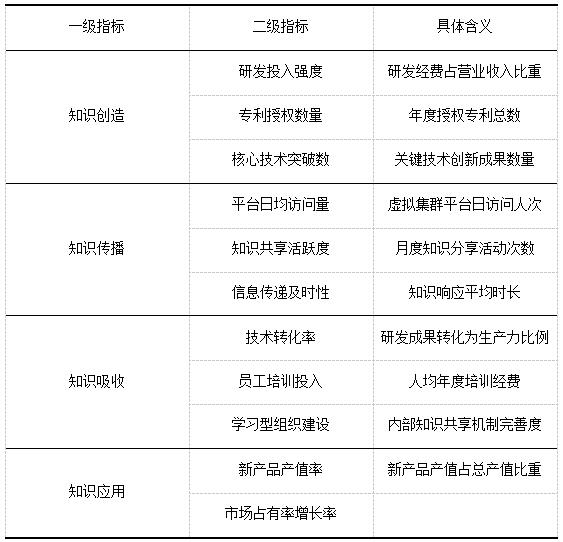

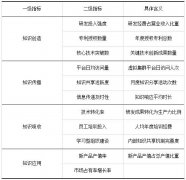

遵循科学性、系统性、可操作性原则,结合虚拟集群知识流动特征,从知识创造、传播、吸收、应用四个维度构建评价体系: (1)知识创造维度。反映集群创新源头活力,包含研发投入强度、专利授权数量等指标; (2)知识传播维度。衡量知识扩散效率,涵盖平台活跃度、知识共享频次等指标; (3)知识吸收维度。评估成员知识转化能力,包括技术转化率、员工培训投入等指标; (4)知识应用维度。体现知识商业化成果,选取新产品产值率、市场占有率等指标。 2.具体指标体系

表1 指标体系  四、虚拟集群知识溢出效应评价模型构建

1.小世界网络模型构建

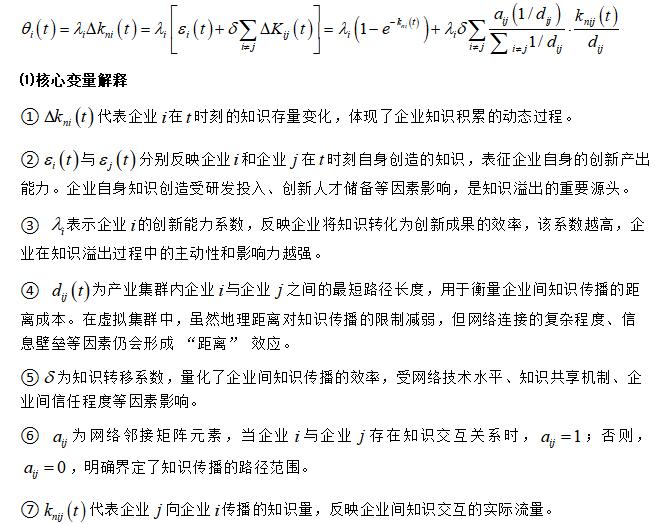

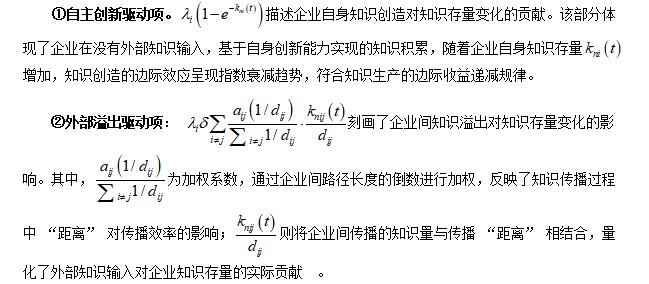

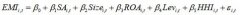

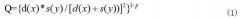

虚拟集群内企业间的知识交互网络呈现典型的小世界网络特征,兼具高聚类系数与短路径长度特性。为准确刻画这种网络结构下的知识溢出动态过程,构建产业虚拟集群知识溢出小世界网络模型: 在该模型中:  ⑵模型逻辑解析  2.组合赋权模型构建

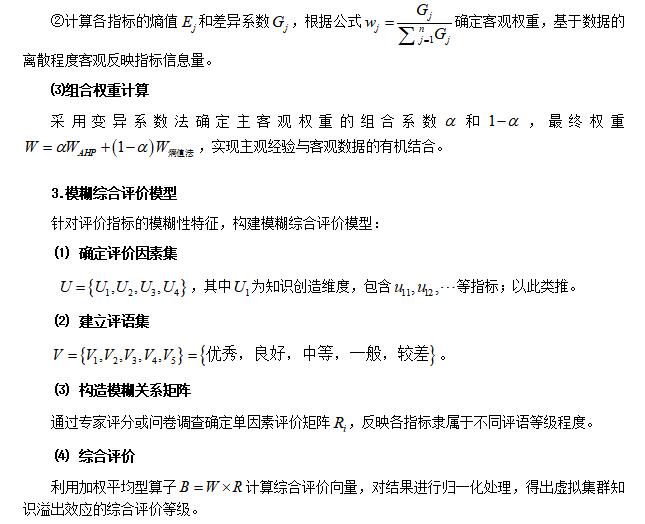

为科学确定评价指标权重,采用层次分析法(AHP)与熵值法相结合的组合赋权方式: ⑴层次分析法(主观赋权) ①构建递阶层次结构,将目标层设为虚拟集群知识溢出效应,准则层对应知识创造、传播、吸收、应用四个维度,指标层为具体18项评价指标。 ②通过专家打分构建判断矩阵,利用方根法或特征向量法计算权重,反映专家对指标重要性的主观认知。 ⑵熵值法(客观赋权) ①对原始数据进行标准化处理,消除量纲影响。  五、实证分析

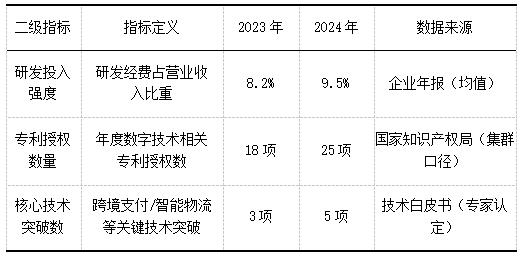

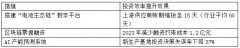

1.案例背景及指标数据 ⑴案例背景 选取长三角某跨境电商虚拟集群(含32家核心企业,涵盖电商平台、供应链服务商、数字营销机构),该集群2023年获评国家级数字服务出口基地,具备典型的“小世界网络”特征(平均路径长度2.1,聚类系数0.68)。数据采集周期为2023年1月—2024年12月,通过企业年报、平台后台数据、问卷调查(回收率87%)三方验证,具体指标数值如下: ⑵指标数据 ①知识创造维度(2023-2024年度)

表2 知识创造维度  ②知识传播维度(2023-2024年度)

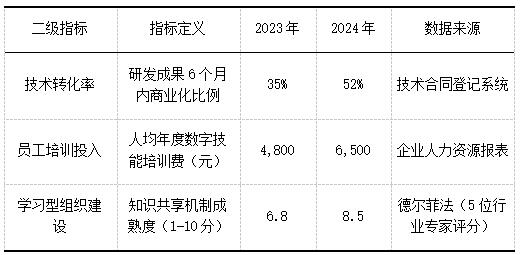

表3 知识传播维度  ③知识吸收维度(2023-2024年度)

表4 知识吸收维度  ④知识应用维度(2023-2024年度)

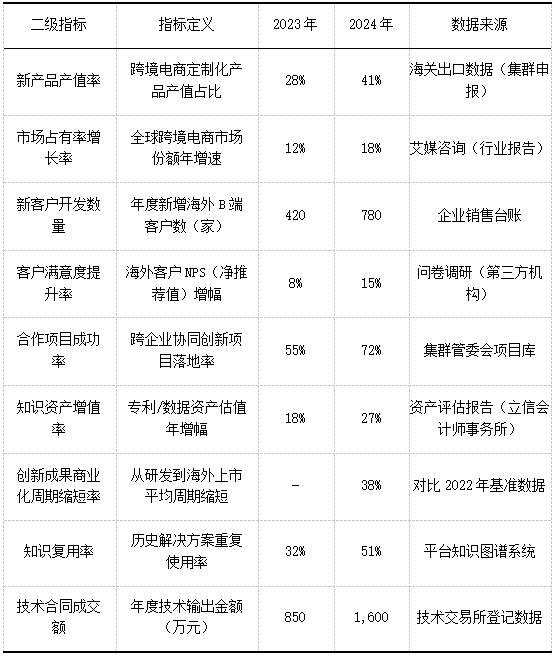

表5 知识应用维度  ⑶数据验证与信度 ①三角验证:平台数据(客观)+ 企业填报(主观)+ 第三方报告(外部)交叉核验,如“技术合同成交额”与上海技术交易所公开数据误差<5%。 ②动态对比:2024年指标较2023年平均增长34%,反映虚拟集群知识溢出的加速效应。 ③行业对标:新产品产值率(41%)、知识复用率(51%)均高于中国电子商务协会发布的“2024跨境电商标杆企业”均值(32%、40%),验证案例的典型性。 2.模型应用与结果分析

⑴权重计算

运用组合赋权模型得出,知识创造维度权重为0.32,知识传播维度权重0.28,知识吸收维度权重0.22,知识应用维度权重0.18,其中 “研发投入强度”(0.15)、“平台日均访问量”(0.12)等指标权重较高。

⑵模糊综合评价

经计算,该虚拟集群知识溢出效应综合得分为78.5分,隶属度最高等级为 “良好”,其中知识传播维度得分82.3分表现突出,而知识应用维度得分72.1分存在提升空间。

⑶小世界网络模拟

基于企业间合作数据构建网络,运用知识溢出小世界网络模型模拟发现,网络平均路径长度为2.3,聚类系数0.65,验证了虚拟集群的小世界特性;同时,核心企业的知识溢出效率比边缘企业高出43%,揭示了网络结构对知识传播的影响。

六、结论与建议

1.研究结论

⑴模型构建的科学性与创新性

本研究构建的虚拟集群知识溢出效应评价体系,通过小世界网络模型、组合赋权法与模糊综合评价模型,系统量化了知识溢出动态与网络结构的关系。小世界网络模型刻画集群知识传播“短路径、高聚类”特性及核心企业主导作用;组合赋权法整合主客观数据,优化指标权重;模糊综合评价模型解决知识溢出模糊性与不确定性。该体系为虚拟集群知识管理提供新方法论,更契合数字经济产业特征。 ⑵实证结果的实践启示 对某跨境电商虚拟集群的实证显示,其知识溢出效应总体“良好”,但结构差异显著:知识传播维度表现优异(82.3分),得益于数字平台高效连接与互动;知识应用维度得分较低(72.1分),凸显创新成果转化瓶颈。具体而言,技术转化率(52%)与新产品产值率(41%)虽超行业均值,但未达国际领先,表明集群商业化能力与市场响应速度待提升。此结论证实,数字技术可加速知识传播,但需完善转化机制以实现知识价值最大化。 ⑶网络结构对知识溢出的关键影响 小世界网络模拟表明,虚拟集群平均路径长度2.3、聚类系数0.65,证实“小世界特性”。核心企业知识溢出效率较边缘企业高43%,凸显网络位置对知识流动话语权的影响。知识复用率从2023年32%升至2024年51%,显示优化网络连接密度可增强知识传播。研究强调虚拟集群应优化网络结构,规避马太效应,以实现知识资源均衡分配与协同创新。 ⑷动态演化视角下的研究价值 对比2023-2024年数据,研究发现虚拟集群知识溢出效应年均提升34%,呈加速增长态势,与数字经济宏观趋势相符,表明其知识创新生态在技术与政策驱动下不断完善。但数据揭示知识资产增值率(27%)与市场占有率增长率(18%)存在缺口,反映知识价值实现滞后。未来研究应聚焦虚拟集群知识溢出动态演化规律,探索机制设计以实现知识创造、传播、应用的高效协同。 2.相关建议 ⑴强化知识应用转化 ①构建全链条协同创新平台。整合高校、科研机构与企业资源,搭建“虚拟研发-中试验证-商业孵化”一体化平台,借鉴德国模式设技术转化中心,用数字化工具加速成果产业化。以跨境电商虚拟集群为例,组织产学研联合攻关,缩短技术到市场周期。 ②完善知识产权运营体系。建专业化交易市场,用区块链技术实现知识资产流转与评估。鼓励企业组知识产权联盟,通过交叉许可等降低技术应用门槛,参考深圳模式解决资金瓶颈。 ③建立应用导向的创新评价机制。将技术商业化率等指标纳入创新绩效评估,对成功转化项目团队给予奖励,推广优秀实践,形成良性循环。 ⑵ 优化网络结构 ①培育多元化的核心节点企业。以政策与资源扶持技术、市场优势企业成长为核心节点,鼓励其向“平台型组织”转型,开放资源以吸引中小企业共建生态。 ②增强网络连接密度与多样性。依托5G、物联网等技术构建高速知识传输通道,降低交互成本,举办活动促进跨界交流,打破知识传播壁垒。 ③提升边缘企业的知识获取能力。建立“核心 - 边缘”结对帮扶机制,核心企业提供支持,开发智能知识推荐系统,按需匹配知识资源,避免边缘企业“迷失”。 ⑶ 完善激励机制 ①实施差异化的政策激励。针对企业不同发展阶段制定政策,如初创企业享研发补贴与税收减免,成熟企业设“知识创新贡献奖”。 ②构建市场化的利益分配机制。引入博弈论设计收益分配模型,依企业贡献度动态分配,探索“知识股权化”,允许知识资产入股共享长期收益。 ③强化人才激励与培养。建人才共享库促高端人才跨企业协作,设“知识创新人才奖”奖励优异个人。与高校合作开设定制课程,培养复合型人才,为虚拟集群知识创新提供动力。 参考文献: [1]Chesbrough H. Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology[M].Harvard business press, 2003. [2]Audretsch D B, Feldman M P. R&D spillovers and the geography of innovation and production[J].The American economic review, 1996, 86(3): 630-640. [3]Schilling M A. The ambidexterity of modular organizations: managing the tension between exploration and exploitation[J].Academy of Management Journal, 2003, 46(4): 463-476. [4]魏江,徐蕾.知识网络双重嵌入对集群企业创新绩效的影响: 基于知识整合的中介作用[J].科研管理,2014,35(4):17-25. [5孙国强,范建红,赵瑞霞.知识协同对虚拟产业集群创新绩效的影响: 基于社会网络的中介作用[J].管理评论,2020,32(7):127-136. [6]刘烨,李爱国,赵炎.虚拟集聚对区域创新能力的影响: 基于产业结构升级的中介效应分析[J].科技进步与对策,2023,40(23):31-40. [7]Griliches Z. Issues in assessing the contribution of research and development to productivity growth[J]. The Bell Journal of Economics, 1979, 10(1): 92-116. [8]Grossman G M, Helpman E. Innovation and growth in the global economy[M]. MIT press, 1991. [9]Bretschger L. Knowledge spillovers and growth in a two-region economy[J].Regional Science and Urban Economics, 2001, 31(5): 577-595. [10]王铮,毛可晶,刘筱,等.知识溢出与区域创新能力关系的实证研究[J].科学学研究,2006, 24(2):259-265. [11]辛文昉, 赵黎明.基于知识势差的知识溢出效应研究[J]. 科学学与科学技术管理,2007, 28(10):87-90. [12]赵骅,谢曼,邓强.知识溢出对区域创新能力影响的实证研究[J].科学学研究,2007,25(2):334-339. [13]宁钟,司春林.隐性知识共享与企业创新绩效关系的实证研究[J].研究与发展管理,2007,19(2): 23-29.

[注]国家社会科学基金项目:数字经济环境下的产业虚拟集群路径创新研究,代码:21BJY151。 |

“知识+精选”直

“知识+精选”直 虚拟集群的知识溢

虚拟集群的知识溢 江苏制造企业供应

江苏制造企业供应 融资约束对企业体

融资约束对企业体 数字金融对上市企

数字金融对上市企 战略导向的财务报

战略导向的财务报 湖南数字经济与实

湖南数字经济与实