工作场所数字化感知对工作绩效的影响研究

|

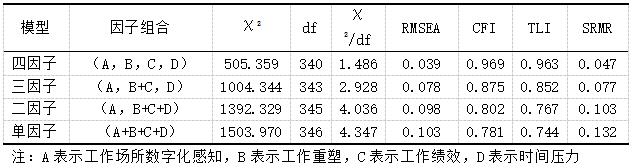

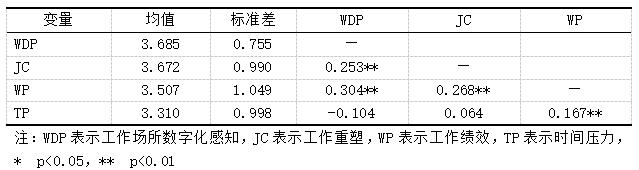

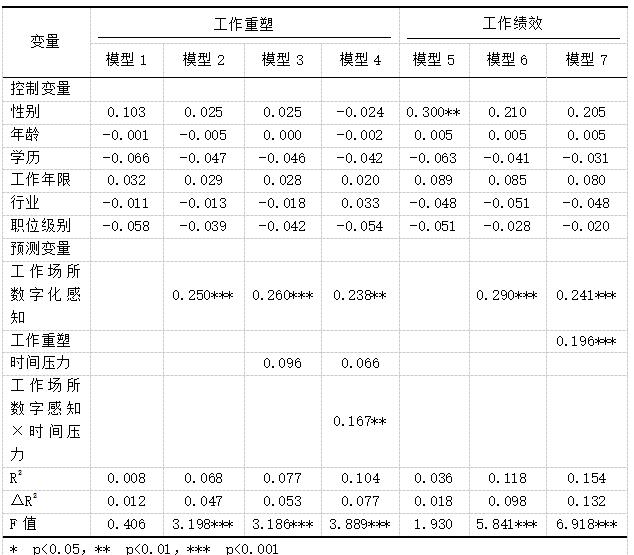

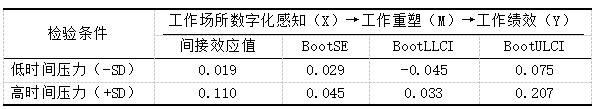

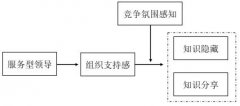

孙楠 李敏 (华南理工大学工商管理学院,广东 广州 510640) 摘要:在数字经济发展进程中,从个体层面验证工作场所数字化感知影响员工行为和绩效的路径具有学术和实践价值。基于工作资源-要求理论,分析工作重塑在员工工作场所数字化感知和工作绩效间的中介效应以及时间压力的调节效应,以评估工作场所数字化感知对员工工作绩效的作用机制。通过313份有效样本数据的分析发现:工作场所数字化感知通过激发员工工作重塑行为,对员工工作绩效有显著促进作用;时间压力显著正向调节工作场所数字化感知与工作重塑的关系,并正向调节工作重塑在工作场所数字化感知与员工工作绩效之间的中介作用,最后讨论了学术贡献和实践启发。 关键词:工作场所数字化感知;工作绩效;工作重塑;时间压力 一、引言 《数字中国发展报告(2023年)》指出,2023年是深入实施数字中国战略的关键之年。中国信通院发布《中国数字经济发展研究报告(2024年)》显示,2023年我国数字经济规模达53.9万亿元,对GDP贡献率达42.8%。工作场所的数字化已成为普遍现象,主要体现在信息通讯技术、人工智能和算法技术的应用上[1]。可以说,使用数字技术提升工作质量和效率成为主流趋势。 现有研究多聚焦于企业层面的数字化转型[2]、具体数字化工作场景[3]或数字化领导力[4]等。Meske和Junglas指出,数字化转型改变了员工的工作模式,工作场所数字化的程度取决于员工对数字技术的看法和接受程度[5]。因此,探讨员工如何感知工作场所数字化并影响其工作绩效具有重要意义。 此外,工作重塑被视为研究数字化的重要切入点并将其作为中介变量[6-9],研究表明,拥有数字化资源的员工会通过工作重塑优化工作需求,例如将部分任务交由AI完成。然而,在VUCA时代,数字经济加剧了员工的时间压力。时间压力的作用尚未有定论:一方面,它可能消耗认知资源,减少主动性行为[10];另一方面,也可能激发动机,增加主动性行为[11,12]。基于JD-R模型,本研究认为,工作场所数字化提供了丰富的工作资源,时间压力会增强员工动机,促使其利用数字资源重塑工作,从而提升绩效。因此,本研究旨在探讨工作场所数字化感知对员工工作绩效的影响,分析工作重塑的中介作用和时间压力的调节作用。 二、理论基础与研究假设 1.工作场所数字化感知与工作绩效 工作场所数字化从根本上改变了员工的工作方式和互动过程[13]。Chan等[14]基于技术接受与使用统一理论(UTAUT)模型抽象出工作场所数字化的概念和内涵,将其定义为组织内数字技术应用使业务、流程和员工角色产生变化的程度,并使用员工对工作场所数字化的态度和情感进行衡量。 研究表明,工作场所数字化感知对员工行为和结果有积极影响[13,15]。首先,数字化增加了员工的工作自由度和自主权,提升了控制感和认知资源,激发工作探索,提高效率[16,17]。其次,数字化促进了信息流通,减少了成本和时间,帮助员工与同事、客户更好地连接,提升工作效率[18,19]。第三,数字资源使员工从重复性工作中解脱,将时间和资源配置到需要深入分析和决策的复杂工作上,激发员工努力投入工作[14,20]。因此,本研究提出如下假设: H1:工作场所数字化感知对员工工作绩效具有显著正向影响。 2.工作重塑的中介作用 工作重塑是个体为满足自身工作需求、动机和兴趣对工作任务进行自下而上的“再设计”,这种主动行为能使个体获得工作胜任感和意义感,与工作达成匹配。任务重塑是工作重塑最核心的层面,是个体主动对工作内容和范围进行再改造以实现个人目标[21],最符合数字化工作场所下工作方式改变的特征,因此本研究主要关注任务重塑维度。 根据JR-D模型,工作场所的数字化资源是工作重塑的重要因素。员工可以积极利用和调配数字化资源对工作进行主动探索和改造,最终提高工作效率以获得收益。其次,工作场所数字化增加了员工工作自主性,使其有更多机会进行工作重塑[22]。最后,工作场所数字化使员工能更加自由地选择完成工作的方法、次序和节奏,即选择效率和收益最高的完成途径。研究显示,工作重塑可以积极预测员工的工作绩效[23-24]。因此,本研究提出以下假设: H2:工作重塑在工作场所数字化感知和员工工作绩效之间起中介作用。 3.时间压力的调节作用 时间压力是指个体因没有足够的时间分配给当下的事情而感到忙乱[25],存在双刃剑效应[26-28]。研究认为时间压力可以影响员工的认知和行为[29],一方面,它可能消耗认知资源,减少主动性行为[10],使个体倾向于选择简单的方式处理工作信息,减少工作的主动性行为[30];另一方面,可能增强动机,激发主动性行为[11]。 当员工处于高工作要求环境下,高工作资源对员工完成工作的积极作用更强[31]。研究显示当面对时间压力时,员工会增加工作重塑行为[32]。本研究认为,时间压力会促使员工评估个人能力和资源,积极利用数字化资源重塑工作,以减少时间损耗的威胁,即员工会积极使用工作场所数字化资源,获得更多工作信息和启发,改变工作完成方式或流程,实现工作重塑。因此本研究提出以下假设: H3:时间压力正向调节工作场所数字化感知与工作重塑之间的关系。 H4:时间压力正向调节工作重塑在工作场所数字化感知与员工工作绩效之间的中介作用。 综上可知,本研究的理论模型如图 1所示,  图1 理论模型图 三、研究设计 1.研究样本 本研究采用问卷调查法,通过人际关系网络进行样本收集工作,向广东省8家处于数字化转型的企业发放问卷,包括互联网、制造业、建筑业、服务业等。共获取问卷361份,剔除48份无效样本,最终获得有效问卷313份,问卷有效率为86.70%。样本特征如下:互联网/IT业(37.38%)、制造业(27.16%)、建筑/工程(8.63%);男性56.23%,女性43.77%;年龄集中在26~40岁(77.64%);学历集中于本科(67.09%),硕士(24.60%)。 2.测量工具 本研究采用的量表均为以往研究中的成熟量表。所有量表均采用李克特5点计分方法,调查对象对题项描述进行打分,其中,1代表“完全不不同意”,5代表“完全同意”。 工作场所数字化感知:采用欧阳晨慧等[13]学者翻译和修订Chan等[14]的量表,该量表在中国组织情景下得到验证使用,修订后共15个题项,如“使用数字技术提高了我的生产力”,克隆巴赫系数为0.909,二阶结构模型拟合良好,具有较高的信效度。在本研究中,量表的Cronbach's α=0.891。 工作重塑:参考Slemp和Vella-Brodrick[33]开发的量表,选取任务重塑维度,共5个题项,如“我会采取一些改善我工作效率的措施,诸如引入新的工作方式”。在本研究中,量表的Cronbach's α=0.916。 工作绩效:参考Chen等人[34]开发的量表,共4个题题项,如“我总是能如期完成领导交付的工作”。在本研究中,量表的Cronbach's α=0.866。 时间压力:参考Semmer等[35]开发的量表,共4个题项,如“工作时,我觉得时间紧迫”。在本研究中,量表的Cronbach's α=0.807。 控制变量:根据以往研究,本文将性别、年龄、学历、本单位工作年限、行业、职级作为控制变量,使研究结果更有科学性。 四、研究结果分析 1.验证性因素分析 本研究使用Amos25.0对4变量进行验证性因子分析,检验其区分效度,检验模型拟合情况。如表 1所示,四因子模型的拟合度最优(χ2/df=1.486,RMSEA=0.039,CFI=0.969,TLI=0.963,SRMR=0.047),表明变量间具有较高的区分效度。 表1 验证性因子分析结果(N=313)  2.描述性统计与相关性分析 使用SPSS21.0对变量进行描述性统计,如表 2所示,工作场所数字化感知与工作重塑(r=0.253, p<0.01)和工作绩效(r=0.304, p<0.01)显著正相关;工作重塑与工作绩效显著正相关(r=0.268, p<0.01);时间压力与工作绩效(r=0.167, p<0.01)显著正相关,这为后文的假设检验提供了基础。 表2 变量的描述统计与相关系数(N=313)  3.假设检验 主效应检验。使用SPSS21.0采用层级回归方法对主效应进行检验。表 3模型6显示,工作场所数字化感知显著正向影响工作绩效(β=0.290, p<0.001),假设H1成立。 中介效应检验。表 3模型2显示工作场所数字化感知正向影响工作重塑(β=0.250, p<0.001),模型7显示工作重塑正向影响工作绩效(β=0.241, p<0.001)。尽管工作场所数字化感知对工作绩效的正向影响仍然存在,但影响程度较模型3相比有所减弱,β值由0.290变为0.241,由此说明,工作重塑部分中介了工作场所数字化感知对工作绩效的影响,因此假设H2成立。采取PROCESS插件并使用Bootstrap检验法进一步对中介效应进行检验,重复5000次抽样结果显示,工作场所数字化感知通过工作重塑影响工作绩效的间接效应值为0.228(p<0.001),在95%水平下的置信区间为[0.014,0.093],不包含0,说明工作重塑的中介作用显著,假设H2再次得到验证。 表3 回归分析结果(N=313)  调节效应检验。本研究通过层级回归分析对时间压力的简单调节效应进行验证,由表 3模型4可知,工作场所数字化感知和时间压力的交互项同工作重塑显著正相关(β=0.167, p<0.01)。表明时间压力显著正向调节工作场所数字化感知对工作重塑的积极作用,假设H3成立。 被调节的中介效应。本研究采用PROCESS插件并使用Bootstrap检验法检验被调节的中介模型。如表 4所示,在高时间压力下,工作重塑的中介效应显著,效应值为0.110,CI不包含0;低时间压力下CI含0,效应不显著。因此,假设H4得到支持。 表4 被调节的中介效应分析结果(N=313)  五、研究结论与讨论 1.研究结论 本研究基于工作要求-资源理论,从员工个体层面验证了工作场所数字化感知对工作绩效的影响路径,以工作重塑为中介变量,时间压力为调节变量,构建理论模型并通过实证检验得出以下结论: (1)工作场所数字化感知显著正向影响工作绩效,并激发员工的工作重塑行为。当员工将数字化感知视为工作资源时,会表现出更多积极行为,利用资源进行自我投资以提升绩效。这与已有研究结论一致[14-12]。 (2)工作重塑显著正向影响工作绩效,并部分中介了工作场所数字化感知对绩效的影响。数字化改变了工作内容、流程和方式,员工通过主动调整认知和行为以适应变化,提升效率。本研究验证了工作重塑在数字化转型中的重要作用[8-9]。 (3)时间压力正向调节工作场所数字化感知与工作重塑的关系,并增强其中介效应。时间压力促使员工评估自身能力和资源,积极利用数字化资源重塑工作,减少时间损耗的威胁,从而提升绩效表现。 2.理论贡献 首先,本研究进一步验证了工作场所数字化感知量表在中国组织情景下的有效性,丰富了工作场所数字化感知的在国内情境下研究。其次,本研究建立和验证工作场所数字化感知对员工工作绩效的作用路径,以工作重塑作为中介路径,强调员工的理性认知和主动调整行为,一方面拓展了基于数字化背景下对员工工作行为和结果的研究内容;另一方面补充了工作场所数字化感知的中介路径研究。最后,本研究将时间压力这一工作要求作为调节变量,分析显示在不同水平的时间压力下,工作场所数字化感知作用于工作重塑的效果存在差异,本研究为工作场所数字化感知的研究提供了新的调节效应阐释思路。 3.管理启示 首先,重视工作场所数字化的积极作用,提升员工数字能力。组织可以积极引进能够提高员工工作效率和信息交换速率的数字工具,同时需要积极引导员工接受和应用,提供相数字化技能培训。其次,建设团队数字化氛围,注意激励员工发挥主观能动性。管理者要重视构建团队内的良好信任关系,让员工有参与感和主人翁意识,鼓励员工在工作中积极利用数字化资源。最后,管理者应该采取适度原则,实现对数字化环境的高效管理。管理者需要进行适时适度的管控,根据关键指标在适当时间对员工工作的进度和结果进行监督和建议。 4.研究不足与展望 本研究还存在以下局限本研究的样本量还不够充分,代表性有所欠缺;本研究采用横截面数据未能显示工作场所数字化的动态影响过程,未来可采用多时间点调研和多来源数据收集;本研究的中介变量起部分中介作用,未来可以基于其他理论,如自我决定理论等,发掘其他重要的中介变量;本研究注重个体层面因素的研究,未来可以考虑从组织因素、领导因素等方面进行深入的研究与分析。 参考文献: [1]刘小禹,余彩婷.悲欣交集:数字技术与员工情绪[J].外国经济与管理,2024,46(6):134-152. [2]王辉,肖宇婷.远程工作对员工创新行为的“双刃剑”效应[J]. 软科学,2022,36(6):98-105. [3]ZHAO X M,LIU Y Q,XIE Y,et al. Firm-level digital transformation affects individual-level innovative behavior: evidence from manufacturing firms in China[J]. Social Behavior and Personality: an International Journal,2021,49(11):1-12. [4]ERHAN T,UZUNBACAK H H,AYDIN E. From conventional to digital leadership:exploring digitalization of leadership and innovative work behavior[J]. Management Research Review,2022,45(11):1524-1543. [5]MESKE C,JUNGLAS I. Investigating the elicitation of employees’ support towards digital workplace transformation[J]. Behaviour & Information Technology,2020,40(11):1120-1136. [6]史燕伟,谢菊兰,王雅妮,等. 数字化工作重塑及其对工作绩效的促进作用:基于人-任务-技术匹配视角[J]. 心理科学进展,2023,31(7):1133-1145. [7]蔡文著,余晓花. 主动求变还是被动反应? AI助手智能化对员工工作重塑的影响研究[J/OL]. 软科学:1-10[2024-12-24]. https://link.cnki.net/urlid/51.1268.G3.20240918.1744.002 [8]姜诗尧,余志远.基于资源保存理论的数字化转型对员工越轨创新影响路径研究[J].科技管理研究,2022,42(18):108-116. [9]朱健,张彬.因循守旧,还是独辟蹊径? 数字化领导对团队与个体创造力的多层次影响[J].科技进步与对策,2023,40(23):129-139. [10]张若勇,闫石,邵琪.同事建言对员工任务绩效影响机制的研究[J]. 兰州大学学报(社会科学版),2019,47(4):73-82. [11]易明,罗瑾琏,王圣慧,等.时间压力会导致员工沉默吗——基于SEM与fsQCA的研究[J]. 南开管理评论,2018,21(1):203-215. [12]杜林致,陈雨欣.时间压力促进还是抑制员工主动工作行为?认知评价的中介作用和时间管理技能的调节作用[J].中国人力资源开发,2023,40(4):6-20. [13]欧阳晨慧,马志强,朱永跃.工作场所数字化感知对员工创新行为的影响:一个被调节的中介模型[J].科技进步与对策,2023,40(9):129-139. [14]Chan A J,Hooi L W,Ngui K S. Do digital literacies matter in employee engagement in digitalised workplace[J]. Journal of Asia Business Studies,2021,15(3):523-540. [15]Hooi L W,Chan A J. Does workplace digitalization matter in linking transformational leadership and innovative culture to employee engagement[J]. Journal of Organizational Change Management,2023,36(2):197-216. [16]VOM BROCKE J,MAAß W.,Buxmann P,et al. Future work and enterprise systems[J]. Business & Information Systems Engineering,2018,60(4):357-366. [17]涂婷婷,赵琛徽.远程办公对员工越轨创新行为的影响研究——角色宽度自我效能和工作重塑的链式中介模型[J].财经论丛,2023,39(6):93-102. [18]WINASIS S,DJUMARNO D,RIYANTO S,et al. The effect of transformational leadership climate on employee engagement during digital transformationin Indonesian banking industry[J]. International Journal of Data and Network Science,2021,5(2):91-96. [19]李燕萍,苗力. 企业数字领导力的结构维度及其影响——基于中国情境的扎根理论研究[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2020,73(6):125-136. [20]WANG B,LIU Y,PARKER S K. How does the use of information communication technology affect individuals?A work design perspective[J]. Academy of Management Annals,2020,14(2):695-725. [21]RUDOLPH C W,KATZ I M,LAVIGNE K N,et al. Job crafting:A meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes[J]. Journal of Vocational Behavior,2017,102(6):112-138. [22]DEBUS,M E,GROSS C,KLEINMANNM. The Power of Doing: How Job Crafting Transmits the Beneficial Impact of Autonomy Among Overqualified Employees[J]. Journal of Business and Psychology,2020,35(20):317-331. [23]BAKKER A B,HETLAND J,OLSEN O K,et al. Job crafting and playful work design:Links with performance during busy and quiet days[J]. Journal of Vocational Behavior,2020,122(10):34-78. [24]SHIN Y,HUR W M,CHOI W H. Coworker support as a double-edged sword:A moderated mediation model of job crafting,work engagement,and job performance[J]. The International Journal of Human Resource Management,2020,31(11):1417-1438. [25]李继波,黄希庭.时间与幸福的关系:基于跟金钱与幸福关系的比较[J].西南大学学报(社会科学版),2013,39(1):76-82. [26]王宁,张王,周密,等.因时而变:时间压力视角下反馈寻求时机对创造力的影响机制研究[J].科技进步与对策,2021,38(23):141-150. [27]王宁,李怡,张谦,等.“求深”还是“求宽”?成长型思维模式对员工双元创新行为的影响[J].科技进步与对策,2023,40(15):138-149. [28]高素英,高婉莹. “全情投入”还是“被迫营业”?——自我调节模式对个体创造力的影响[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2023,48(03):106-118. [29]王双龙. 员工的时间压力对个体双元性的影响机制研究[J].软科学,2018,32(10):62-66. [30]URBACH T,WEIGELT O. Time pressure and proactive work behaviour:A week-level study on intraindividual fluctuations and reciprocal relationships[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2019,92(4):931-952. [31]BAKKER A B,VAN VELDHOVEN M,XANTHOPOULOU D. Beyond the demand-control model:Thriving on high job demands and resources[J].Journal of Personnel Psychology,2010,9(1):3-16. [32]YU W,WANG Z. Dual Influencing Paths of Time Pressure on Employee Creativity[J]. International Journal of Stress Management,2020,29(4):360-371. [33]SLEMP G R,VALLE-BRODRICK D A. The job crafting questionnaire:A new scale to measure the extent to which employees engage in job crafting[J].International Journal of Well-being,2013,(3):126-146. [34]CHEN S,WESTMAN M,HOBFOLL S E. The commerce and crossover of resources: Resource conservation in the service of resilience[J]. Stress and Health,2015,31(2):95-105. [35]SEMMER N K,ZAPF D,DUNCKEL H. Assessing stress at work:A framework and an instrument[J]. Work & Health Scientific Basis of Progress in the Working Environment,1995,105-113.

基金项目:国家社会科学基金面上项目“数字劳工平台特殊工时标准管理研究”(21BGL027) |

服务型领导对知识

服务型领导对知识 工作场所数字化感

工作场所数字化感 工会实践是否促进

工会实践是否促进 商业银行人力资源

商业银行人力资源 大五人格对员工创

大五人格对员工创 高参与人力资源实

高参与人力资源实 企业归属感对于员

企业归属感对于员