ESG对企业价值的影响研究:述评与展望

|

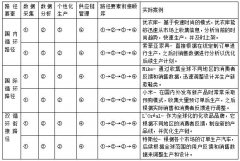

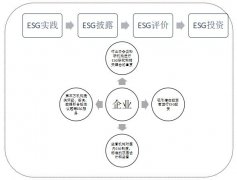

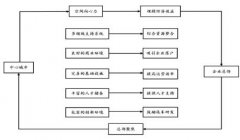

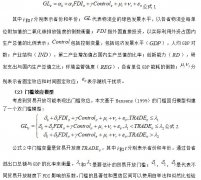

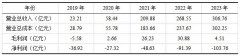

王壹 (海南师范大学经济与管理学院,海南 海口 571158) 摘要:在我国全力推进“双碳”目标的大背景下,系统回顾当前ESG和企业价值在概念界定与度量方面存在的争议,全面梳理ESG对企业价值的影响效应、作用机制和边界条件。从作用机制来看,ESG通过缓解融资约束、降低企业风险、提升企业效率、促进技术创新、引发市场关注五个方面作用来提升企业价值。从边界条件来看,归纳为企业外部和企业内部两个层面,外部涵盖外部环境监管、市场竞争程度和地区市场化程度,内部主要涉及产权性质、企业规模、污染程度、内部控制和数字化转型程度。最后,剖析现有ESG对企业价值影响研究的不足,为后续相关研究提供坚实的理论基础和方向指引。 关键词:ESG;企业价值;影响效应;作用机制;边界条件 一、引言 自“双碳”目标提出以来,可持续发展理念愈发深入人心,ESG即环境(Environment)、社会(Social)和治理(Governance)从企业社会责任(CSR)的衍生概念向兼具政策约束与市场激励的综合性框架演进。2024年是中国ESG发展的重要里程碑,沪深北三大交易所发布《上市公司可持续发展报告指引》和《上市公司可持续发展报告编制指南》、财政部等九部门联合印发《企业可持续披露准则——基本准则》等一系列政策文献,推动A股上市公司ESG报告披露率突破40%,彰显了我国在推动企业践行ESG理念、实现可持续发展方面的决心。越来越多的企业认识到ESG的重要性,积极将其融入企业战略与日常运营。 ESG对企业价值的影响目前在学术界积累了大量研究证据,但测度方法分歧及调节机制模糊等问题阻碍了学术共识的形成,ESG实践与企业价值的关系仍存在争议:一方面,ESG被视为提升长期竞争力的战略工具,另一方面,其短期成本效应可能削弱财务绩效。本文旨在通过回顾并梳理ESG对企业价值影响的文献,可能的边际贡献在于:(1)厘清现有研究中对ESG和企业价值的概念界定与测度方法;(2)构建ESG影响企业价值的整合性理论框架,解析多重作用路径与边界条件;(3)批判性评估现有研究的局限,并结合理论发展与实践需求,提出未来研究的突破方向。 二、研究现状 1.概念演进与测度争议 (1)ESG的内涵与测度 2006年,联合国发布《负责任投资》(PRI)报告,在可持续发展理念的基石上首次提出ESG概念。该报告指出负责任投资决策区别于传统投资之处在于,需将传统投资因素与环境、社会、公司治理因素进行综合考量。ESG相较于传统CSR的“道德义务”导向,既关注企业对环境与社会的影响(Impact Materiality),亦重视环境与社会风险对企业的影响(Financial Mater-iality)。这种双向互动性使ESG超越了CSR的单向责任框架,成为连接企业战略与外部利益相关者的动态治理工具。在实践层面,2007年,高盛率先将ESG理念嵌入投资决策体系,通过构建量化指标体系进行精细化评估与考量,引发了学界与投资界的后续关注与深入探讨。 在企业ESG表现的测量方面,国内文献多选择华证指数作为衡量指标,并采用赋分法将华证ESG评价体系的九档对应为九分制。然而,现有ESG指标数据存在明显缺陷:一方面,在数据特征层面,多数公司的ESG评级位于中等水平,呈现出较为集中的态势,区分度不足,难以精准反映企业间ESG表现的差异。另一方面,ESG指数由第三方机构发布,因其对企业真实状况的认知存在偏差,导致ESG指数无法避免噪音成分。因此有必要引入连续型数据以及剔除ESG指标中的噪音部分,最大限度地弥补ESG评级数据存在的固有缺陷。从理论层面来说,真实ESG成分与股票收益率之间应存在线性关联,然而这种线性关系的具体指向无法直观判定,既可能体现为ESG风险溢价,亦可能表现为ESG正溢价。为此,史永东等(2023)提出创新思路,将股票收益率设定为“锚定点”,通过测量每种ESG指数受“锚定点”影响的敏感程度,进而有效甄别出各类ESG指标中的真实成分[2]。 (2)企业价值的内涵与测度 尽管围绕企业价值的研究成果颇丰,但目前尚未有文献对其概念边界做出明确界定,在企业价值测度指标的选择上也没有统一,甚至出现使用相同指标却概念混淆的情况。当前学者的做法主要分为三类:第一类文献基于资本市场视角,关注市场反应,运用托宾Q值(TOBINQ)作为企业价值的代理变量。该理论强调投资与市场的紧密联系,能够反映外部资本市场的股价波动,综合考虑企业当前与未来的发展状况,代表着市场长期过程中对企业价值的反馈;第二类文献基于会计盈利指标,采用资产净利率(ROA)和净资产收益率(ROE)两项来衡量企业价值创造(EV);最后一类学者将上述的资本市场反应与会计指标相结合,认为企业价值增值既源于市场估值的提升,也离不开经营绩效的改善。例如,王波等(2022)从账面价值和市场价值两个维度解构企业价值,用资产收益率(ROA)和销售净利率(NPM)表示账面价值,用托宾Q值表示市场价值[19];林琳等(2023)从财务绩效和市场绩效两个维度,在财务绩效维度选用ROA作为测度指标、托宾Q值测度市场绩效[15]。尽管他们对于维度的描述有所不同,但实际使用的是同样的指标。 企业价值衡量过程中也存在其他问题。王琳璘等(2022)指出非流通股的市场定价不精确,因此需把企业拥有的B股或H股纳入考虑范围,按年末汇率折算后相应流通股的数量与股价和企业拥有的A股市值相加[6]。薛天航等(2022)指出,由于受市场波动影响显著,为精准反映企业本质价值,建议从总资产中剔除商誉与无形资产部分,以此消除外部市场因素的干扰[8]。也有学者从环境绩效(Li,2022)、团队绩效(Korsen et al.,2022)、创新绩效(Benitez et al.,2022)等多维度进行绩效测量,以更全面地评估企业价值。 2.ESG表现对企业价值的影响效应 ESG表现对企业价值的影响研究,从早期单纯考察E、S或G的单维度表现对企业价值的影响逐渐过渡到将ESG作为一个整体概念综合评估其对企业价值的影响。在单维度研究中,普遍认可良好的公司治理(G分项)对企业价值具有显著促进作用。然而,在环境(E)和社会责任(S)与企业价值关系的研究中,学术界尚未达成一致结论,观点包括正相关、负相关和不显著等。其中,正相关的结论从利益相关者理论和资源依赖理论出发,基于权衡理论和代理理论的观点则对此提出质疑。权衡理论主张当企业的资源与能力受限时,践行环境及社会责任不仅会带来直接成本,还可能致使企业其他项目资源被挤出,可能会削弱企业在市场中的竞争优势,使得企业价值降低。代理理论认为公司内部存在委托代理的问题,经理人基于提升薪酬、树立声誉、隐瞒负面信息等个人利益相关考量,可能会过度投入企业的环境和社会责任活动,企业价值可能会因此受损,股东难以对经理人的这类行为实施全面有效的监督,最终造成了企业的环境与社会责任和企业价值的关系出现背离。王琳璘等(2022)研究发现,环境责任与社会责任对企业价值的提升作用需要历经较长周期才会彰显,但就目前而言,能够获取的数据时间跨度相对有限,这极有可能是导致环境责任与社会责任系数在显著性表现上欠佳的因素之一[6]。李志斌等(2020)指出,在当期,企业履行社会责任显著降低公司价值,然而从长期来看,最终会对公司价值产生积极影响。也就是说,社会责任履行对公司价值的正向作用并非即时显现,而是存在一定滞后性[13]。李宗泽等(2023)从同群效应视角,发现企业间ESG信息披露受趋利避害动因、社会比较以及舆论监督等因素影响,会产生同群效应,进而导致ESG信息披露对企业价值的作用缺失,且这种同群效应在E类指标上的显著性相较于S及G分项更为明显[14]。 综合来说,由于ESG评级是考虑加权因素后的整体评估,使得评级结果易受市场环境波动以及企业经营策略调整的左右。从现实情况来看,在E、S、G某一方面表现出色的企业,在其余两方面的表现未必同样优异。这种各维度表现的不均衡,可能会对企业价值产生差异化影响。从企业资源配置的角度,公司治理相较于外部的环境责任和社会责任更具管理可控优势,在有限资源配置的决策框架下,经营主体往往会优先将管理资源向治理能力建设倾斜。特别是在短期决策中,企业战略规划通常更侧重于内部治理的提升,而将需要长期投入且效益难以量化的环境保护与社会责任实践置于相对次要的位置。李思慧等(2022)研究指出,从整体上看,当前中国企业实施ESG并不利于企业成长,ESG的实施导致企业在有限资源下,用于日常生产经营的管理费用增加、利润减少,当前中国企业的ESG实践仍然是“成本效应”大于“价值效应”[12]。这可能与ESG实践时间较短以及此前市场关注度不足有关。进一步,基于企业生命周期理论分析,发现ESG对成长期企业的成长能力负向影响最大,而对于成熟期和稳定期企业的负向影响则显著下降,再次印证了现阶段ESG的“成本效应”较为明显。白雄等(2022)从机构投资者视角研究,发现ESG提升企业价值是中长期过程,具有价格预测优势的机构投资者可以有效避免市场中的噪音干扰[3],机构投资者在ESG评估中展现出反市场直觉的特征:当具有优质ESG禀赋的企业面临短期财务指标波动而引发估值下降时,专业投资者倾向于将其解读为市场对非财务信息的定价不足,选择逆向增持;相反,对ESG表现薄弱却呈现业绩增长的企业,对该企业价值是否被高估保持警惕,甚至会怀疑报表存在人为操控、粉饰数据等风险,从而选择预防性减持[3]。伊凌雪等(2022)基于长期视角(long-term perspective)理论研究发现,ESG实践对企业价值存在三期滞后效应且正向显著[9],证实环境社会治理投入存在长期价值转化周期。赵琼(2023)将研究对象拓展至中小企业,同样得出积极的结论,私募股权具有的融资融智专业优势能够有效帮助中小企业找准切入点,精准推进ESG战略,进而提升企业价值[11]。 3.ESG表现对企业价值影响的作用机制 ESG通过缓解融资约束、降低企业风险、提升企业效率、促进技术创新、引发市场关注五个方面作用提升企业价值,具体阐述如下: (1)融资约束缓解机制 企业ESG表现通过融资成本传导机制对账面价值产生部分中介效应,企业ESG表现可有效减轻融资约束,从而提升企业价值。一方面,企业构建的ESG管理机制,能够提高自身信息披露透明度,缓解企业与债权人之间信息不对称的风险,降低必要报酬率。另一方面,债权人通常对ESG表现突出的企业更为信赖,愿意以较低成本为这类企业的融资活动提供支持[19]。薛天航等(2022)的研究表明,ESG表现的提升能够降低企业的财务费用率、削减融资成本,且在低耗能企业中更为显著,尽管提升ESG表现更能推动高耗能企业的创新,但由于在更大程度上削减了低耗能企业的融资成本,因此ESG促使低耗能企业在价值增长上收获了更为积极的成效[8]。易闻昱等(2023)通过对A股体育概念公司的实证研究发现这种融资约束的缓解基于中国情境和体育产业特性,而政治关系的存在会削弱这种正向作用,并且政治关联程度越高,对于融资约束的削弱作用越大[10]。 (2)风险控制机制 风险控制机制基于利益相关者理论,一方面,ESG表现优异的企业具备更为全面的风险管理体系以及更高的合规标准,有效降低与利益相关者发生摩擦而引发的法律风险。若企业忽视员工权益保障、产品质量把控、环境保护等问题,存在行政监管介入和面临法律诉讼的风险,不仅需承受赔偿与罚款等直接额外经济成本,还会因声誉受损而蒙受更大的经济损失(冯丽艳等,2016)[22]。另一方面,企业在ESG方面展现的高水平表现能够发挥一定的“保险效应”,不仅能在面临外部经济环境恶化时发挥关键作用,例如拥有良好ESG表现的企业遭遇客户流失、融资渠道受阻、股价下跌等困难时更具抵御能力;这种“保险效应”还体现在企业凭借过往长期积累的良好形象赢得了利益相关者的高度认可,当负面新闻爆发时,利益相关者基于企业过往表现,更倾向于将其视为偶发的失误,而非主观恶意行为,这种信任为企业赢到了宝贵的纠偏机会和缓冲时间,避免企业因过度反应或极端处罚而遭受巨额经济损失[6](王琳璘等,2022)。此外,史永东等(2023)实证研究结果发现中国A股市场与美国资本市场ESG正溢价的现象形成鲜明对比,展现出独特的ESG风险溢价特征,即在中国情境下ESG指数与股票未来收益率呈现出显著的负相关,这种现象可能与投资者对ESG风险的预期及风险补偿需求有关[2]。 (3)效率提升机制 人力资本和管理能力是影响企业运营效率的关键因素。首先,企业若致力于提升其ESG整体表现,将促进人力资本的优化。依据效率工资理论的核心观点,企业通过提高员工薪酬福利、优化劳动作业环境,能有效遏制员工的消极怠工现象与离职倾向,激发员工的内在工作动力与创新潜能。而且,高度重视员工福祉的企业往往能与员工具有一致的目标,能显著增强员工的组织归属感与价值认同,使员工更加自觉、主动投身于工作之中。在招聘中,具备良好社会声誉的企业具备更强的吸引力,能够招募到更多高素质人才。其次,ESG表现卓越的企业在管理能力上展现出更显著的优势。企业若要达到高水平的ESG表现,就必须妥善协调并平衡利益相关者的诉求,这要求企业必须具备先进的管理理念和卓越的管理技能(高杰英等,2021)[23],也有利于增强利益相关者对企业问题的反馈意愿,帮助企业优化管理流程、提升治理效能,提升企业价值。通过利益相关者的有效监督与深入反馈,推动企业向更高水平的治理与运营效率迈进。 (4)技术创新机制 优秀的ESG表现对企业创新水平的提升大有裨益。ESG框架内在地促使企业采纳更为先进、安全且符合节能减排标准的生产技术与流程,吴迪等(2020)的研究进一步指出ESG对企业创新活动的促进作用:其一是ESG评级高的企业更注重长远利益,甘愿牺牲短期利润以增加研发创新投入,提升可持续发展的能力;二是高水平的ESG表现能够通过多种途径助力企业技术创新,如增强市场对高端产品的需求、缓解企业融资约束以及提升企业人力资本水平等,为企业开展技术创新提供了市场、资金支持和人才保障[24]。刘怡等(2023)通过对制造业企业的实证研究也得出技术创新发挥中介作用的结论[16],然而,由于研发投入具有高风险性和长周期性的特点,专利申请量多并不代表能顺利转化为商业利润,因此通过技术创新机制提升企业价值具有滞后性。 (5)市场关注机制 高水平ESG表现的企业往往是在市场的高度关注下实现其市场价值提升[6]。首要原因在于,我国资本市场展现出鲜明的ESG责任偏好倾向,这意味着积极开展ESG实践的企业更易于引起市场的关注,并可以借机向市场传递更多企业可持续发展的积极信号。其次,企业ESG信息披露质量越高、受到分析师和媒体关注度越高,越能缓解企业与市场间存在的信息不对称,越能使企业的内在价值充分体现在股价波动中[18]。然而,伊凌雪等(2022)基于外部压力视角,认为我国资本市场的特殊性可能使外部压力无法转化为行之有效的外部治理机制,在此背景下,媒体监督所施加的过度外部压力,会对ESG实践与企业价值间的正向关联产生抑制作用[9]。 4.ESG对企业价值影响的边界条件 本文试图将已有文献中探讨的ESG对企业价值影响的边界条件分为企业内外部两个方面来进行梳理,从而明确ESG提升企业价值所依赖的内外部条件。 (1)企业外部因素 企业外部因素的研究集中于外部环境监管、市场竞争程度和地区市场化程度三方面。首先,外部环境监管力度的加大能正向调节ESG对企业价值的提升作用;其次,市场竞争程度负向调节ESG对企业价值的提升作用,且作用于市场绩效并不作用于财务绩效,市场竞争程度越大的企业对于高效配置其有限的资源的需求越大,而提高社会责任表现需要长期才能转化成企业真实的利润,可能未能充分获得企业的关注[15];最后,地区市场化程度反映了企业所在区域的经济发展水平和法制环境。在高度市场化的地区,政府干预程度相对较低、法制环境较好,因而,在东部地区,市场化水平较高,ESG对于企业价值提升的正向效应更显著,而中西部地区的企业管理者和政府存在扭曲ESG投资行为的动机[19] (2)企业内部因素 企业内部因素的影响研究则更为丰富多元,涉及产权性质、企业规模、污染程度、内部控制和数字化转型程度等方面。总的来说,对于非国有、规模越小、非污染、内部控制程度越高、数字化转型程度越高的企业,ESG对企业价值影响效应越强。 在产权性质方面,ESG对企业财务绩效与市场绩效的促进作用在非国有企业中更为显著。国有企业因兼具国家干预和市场参与者的双重属性、紧密的政治关联,获得政府财政援助和国有银行信贷较为简单,融资成本较低,这种获取资源的相对优势使得国有企业在提升ESG水平时首先考虑的往往不是提升企业价值,是与制度和政策的契合以及对社会的影响,因此获取相关资源的边际效益比较低[6]。而非国有企业受到相对更多的融资约束,面临更大的信用评估压力,迫切需要借助积极且良好的ESG表现向外部传递企业内部治理完善、经营活动可持续且具有高度社会责任感的正向信号,以此缓解融资约束、满足利益相关者的需求,进而提升企业的市场价值。同时,利益相关者对国有企业和非国有企业ESG表现的敏感程度不同,因此ESG表现对不同产权性质企业的价值提升效果不同。 在企业规模方面,大型企业凭借广泛的市场影响力与资源优势,被外界赋予更高的社会责任期望。因此,基于信号理论与期望理论,规模较小的企业提升ESG水平会打破外界的常规预期,释放了更积极的信号,更促进企业市场绩效的增长[15](林琳等2023)。 在污染程度方面,非污染企业ESG表现对企业价值的提升作用更为明显,而重污染高耗能企业的ESG价值效应较难转化为经济效果[19](王波等,2022),这可能是因为重污染企业在履行ESG责任时面临的成本更高,且其经营活动对环境的负面影响较难在短期内消除,限制了ESG对企业价值的提升效应。 在内部控制方面,内部控制能够显著正向调节社会责任与公司价值之间的关系,完善的内部控制可以规范企业社会责任行为,强化社会责任的价值创造机制,提高企业价值创造效果。[13] 在数字化转型程度方面,数字化转型正向调节ESG表现对企业价值的正向作用,数字化转型可以向利益相关者提供更为及时、全面且准确的企业ESG信息[25],有助于缓解企业融资约束,提升企业价值。同时,企业数字化水平越高,资源的匹配与整合越高效,越能激发创新活力,有利于企业深化主业和跨行业拓展新产品,进而更有利于企业ESG对企业价值的提升。 三、研究局限与未来展望 综上所述,目前ESG对企业价值影响的相关研究在理论和实证层面均取得显著进展,在影响效应、内在作用机制和适用的边界条件等方面的研究成果,为理解企业可持续发展与价值创造之间的内在联系提供了多元的分析视角,同时实证检验的结果具备可信度。然而,现有研究仍存在不足之处: 第一,概念界定和测量方法有待进一步完善。ESG指标仍存在区分度不够和评级分歧的问题,对企业ESG表现的准确评估产生影响;企业价值度量指标的选择也存在争议,不同指标在反映企业价值时各有优劣。 第二,对抑制机制的研究不足。当前侧重于ESG对企业价值促进机制的研究,对抑制机制以及不显著的原因探讨较少,这种忽视会在一定程度上导致企业过度追求ESG表现以提升企业价值。然而,过度的市场关注会给企业带来更多的外部压力,过高的技术投入会导致成本冗余,在企业实践中,合理控制ESG投入非常重要。 第三,缺乏维度对比研究。已有研究仅集中于单维度或综合维度对企业价值的影响探讨,缺乏对单维度和ESG综合维度对企业价值影响机制的对比分析,难以明确单维度以及ESG综合评估的优势与局限,不利于ESG内部各项指标的权重设计。 第四,对外部事件冲击影响的研究较少。ESG指标涉及的方面较多,易受内生性问题困扰,目前针对如经济危机、政策变动等背景下ESG对企业价值影响差异的研究较少,限制了ESG在不同情境下作用效果的深入理解。 针对上述问题,未来研究可从以下方向展开: 第一,创新评价指标与方法。在企业价值评价上,可以考虑相对估值法,通过筛选可比公司,运用相对比率度量其价值,以期更准确地评估目标企业价值;在ESG指标的探索上,ESG量化标准的科学性与企业的异质性并不矛盾,只有进一步细化客观的ESG量化标准,才能体现企业之间的差异、减少评级机构之间的分歧,企业才能更好地根据自身实际制定ESG战略以实现企业价值的最大化。第二,深化抑制机制及不显著原因研究。为企业合理开展ESG实践提供理论指导,避免企业盲目追求ESG表现而忽视实际经济效益。第三,关注非线性关系。目前ESG实践期较短,随着未来可得样本数据的时间跨度增大,应关注二者之间可能存在的非线性关系,剖析原因,以更准确地把握ESG对企业价值的影响规律。第四,拓展维度对比研究。通过厘清不同维度对企业价值影响的差异,明确ESG披露机制的优缺点,有助于解决ESG评级分歧问题。第五,研究特殊发展时期或政策冲击下ESG对企业价值的作用效果差异。例如,研究经济危机时期ESG信息披露能否抑制企业价值下降,以及对比新冠疫情冲击前后ESG信息披露对企业价值提升效果的差异,为企业面临不同外部环境下的ESG实践提供参考。 参考文献: [1]黄世忠.支撑ESG的三大理论支柱[J].财会月刊,2021(19):3-10. [2]史永东, 王淏淼.企业社会责任与公司价值——基于ESG风险溢价的视角[J].经济研究, 2023,58(6):67-83. [3]白雄,朱一凡,韩锦绵.ESG表现、机构投资者偏好与企业价值[J].统计与信息论坛,2022,37(10): 117-128. [4]陈红,张凌霄.ESG表现、数字化转型与企业价值提升[J].中南财经政法大学学报, 2023(3):136-149. [5]黄珺, 汪玉荷,韩菲菲等.ESG信息披露:内涵辨析、评价方法与作用机制[J].外国经济与管理, 2023, 45(6): 3-18. [6]王琳璘,廉永辉,董捷.ESG表现对企业价值的影响机制研究[J].证券市场导报,2022(5): 23-34. [7]王晓红,栾翔宇,张少鹏.企业研发投入、ESG表现与市场价值——企业数字化水平的调节效应[J].科学学研究, 2023,41(5):896-904+915. [8]薛天航,郭沁,肖文.双碳目标背景下ESG对企业价值的影响机理与实证研究[J].社会科学战线,2022(11):89-99+281. [9]伊凌雪,蒋艺翅,姚树洁.企业ESG实践的价值创造效应研究——基于外部压力视角的检验[J].南方经济,2022(10):93-110. [10]易闻昱,杨倩,张丽琳.ESG表现对企业价值的影响——基于中国沪深A股体育概念上市公司的实证分析[J].武汉体育学院学报, 2023,57(10):47-54. [11]赵琼.ESG视角下私募股权投资对中小企业价值的影响研究[J].经济问题,2023(11):40-47. [12]李思慧,郑素兰.ESG的实施抑制了企业成长吗?[J].经济问题,2022(12):81-89. [13]李志斌,阮豆豆,章铁生.企业社会责任的价值创造机制:基于内部控制视角的研究[J]. 会计研究,2020(11):112-124. [14]李宗泽,李志斌.企业ESG信息披露同群效应研究[J].南开管理评论,2023,26(05):126-138. [15]林琳,杨红娟,杨斌.双碳目标背景下ESG表现提升企业价值了么——基于沪深300和中证500成分股的实证研究[J].科学决策,2023(6):42-63. [16]刘怡,潘红玉,李玉洁等. ESG表现、技术创新与制造业企业价值创造[J].科学决策,2023(9):23-36. [17]涂强,李慧哲,李向前.绿色金融改革创新试验区提升绿色企业价值研究[J].财经理论与实践,2023,44(5):12-18. [18]王波,杨茂佳.ESG表现对企业价值的影响机制研究——来自我国A股上市公司的经验证据[J].软科学,2022,36(6):78-84. [19]王海军,陈波,何玉.ESG责任履行提高了企业估值吗?——来自MSCI评级的准自然试验[J].经济学报,2023,10(2):62-90. [20]王丽萍,李淑琴,李创.环境信息披露质量对企业价值的影响研究——基于市场化视角的分析[J].长江流域资源与环境,2020,29(5):1110-1118. [21]冯丽艳,肖翔,程小可.社会责任对企业风险的影响效应—基于我国经济环境的分析[J]. 南开管理评论,2016(6):141-154. [22]高杰英,褚冬晓,廉永辉,郑君.ESG表现能改善企业投资效率吗?[J].证券市场导报,2021(11):24-34. [23]吴迪,赵奇锋,韩嘉怡.企业社会责任与技术创新——来自中国的证据[J].南开经济研究,2020(3):140-160. [24]周冬华,万贻健.数字化转型会提升企业劳动投资效率吗[J].山西财经大学学报,2023,45(2):87-101. [25]Benitez J.,Arenas A.,Castillo A.,et al.. Impact of digital leadership capability on innovation performance:The role of platform digitization capability[J].In⁃ formation & Management,2022(2):103590. [26]Korsen E. B. H.,Holmemo M. D. Q.,Ingvaldsen J. A.. Digital technolo-gies and the balance between control and empowerment in performance manag-ement[J].Measuring Business Excellence,2022(4):583-596. [27]Li L.. Digital transformation and sustainable performance:The moderating role of market turbulence[J].Industrial Marketing Management,2022(7):28-37. |

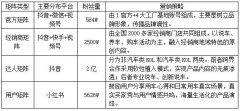

C2M模式驱动的企

C2M模式驱动的企 企业战略转型中的

企业战略转型中的 我国新业态研究轨

我国新业态研究轨 总部经济发展策略

总部经济发展策略 外商直接投资、贸

外商直接投资、贸 数智时代汽车企业

数智时代汽车企业 小鹏汽车价值链成

小鹏汽车价值链成 数字经济、企业家

数字经济、企业家