消费者低碳消费行为影响因素的实证研究

|

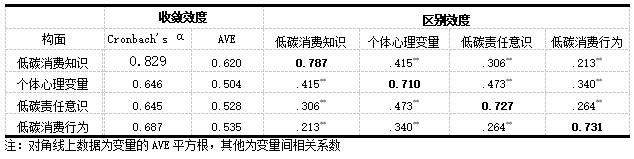

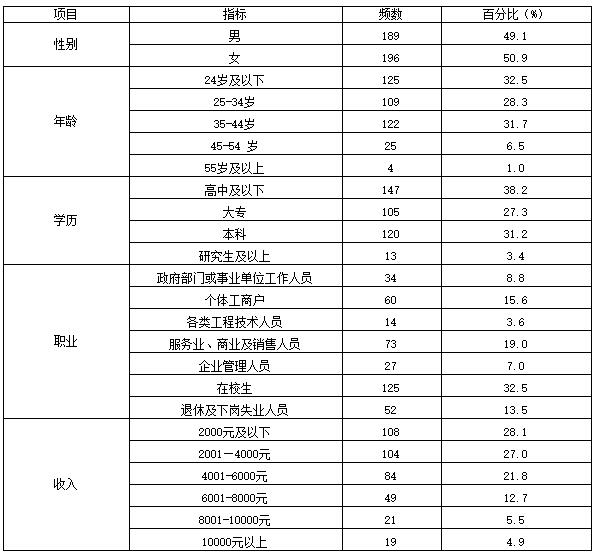

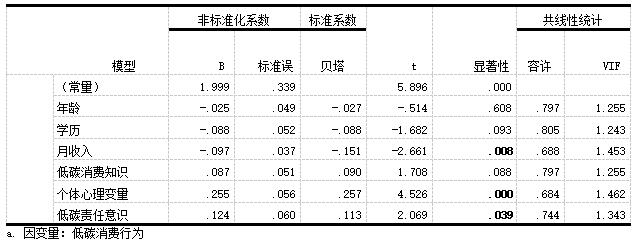

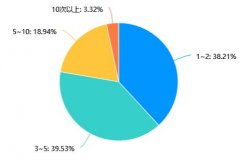

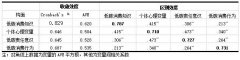

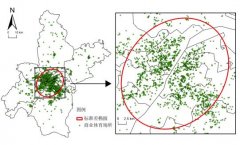

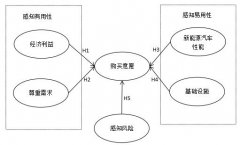

——以重庆市涪陵区为例 余瑾秋 (长江师范学院经济与管理学院,重庆 408100) 摘要:低碳消费是指消费者在消费过程中主动减少温室气体排放,降低资源能源消耗的环境友好型消费方式,了解消费者低碳消费行为的影响因素对于政府制定政策和企业制定绿色营销策略都具有重要意义。鉴于此,本文以重庆市涪陵区居民作为调查对象,对影响居民低碳消费行为的因素进行实证研究,研究发现,影响重庆居民低碳消费行为的因素主要有月收入、个体心理变量和低碳责任意识。本文建议加强对高收入人群的低碳消费宣传及教育,促进关键意见领袖对低碳消费的示范效应,树立居民低碳消费责任意识。 关键词:低碳消费;低碳意愿;影响因素 一、引言 根据国际能源署(IEA)数据,中国居民生活碳排放占比从2000年的23%攀升至2021年的42%,超越工业部门成为最大排放源。在此背景下,《2030年前碳达峰行动方案》明确将“绿色生活方式转型”列为重点任务。低碳消费是指消费者在消费过程中有意识压低温室气体排放,下调资源能源消耗的环境友好型消费方式[1]。低碳消费过程主体包括了政府、公司和终端购买者,在这个过程中,最终的使用者是终端购买者,政府与公司的各种工作都是为了引导终端购买者进行低碳生活[2],杨贤传,张磊[3]认为在中国社会情境下,城市居民的低碳消费态度和意愿主要受物有所值和条件价值的影响,物美价廉是人们选择低碳产品的驱动力之一,而城市居民的低碳消费态度正向影响消费意愿。因此,了解消费者低碳消费行为的影响因素对于政府制定政策和企业制定绿色营销策略都具有重要意义。然而,既有研究多聚焦宏观政策与企业实践,对微观消费主体行为机制的探讨仍存在两重局限:其一,过度依赖线性回归模型,忽视因素间的交互效应;其二,偏重东部发达地区样本,对中西部新兴城市关注不足。重庆市涪陵区作为长江经济带重要节点城市,2022年人均可支配收入达4.8万元,年均消费增长9.3%,其“生态优先、绿色发展”的转型需求具有典型意义。本研究立足涪陵样本,旨在揭示中西部城市居民低碳行为的多重驱动逻辑,弥补现有研究的地域盲区。 二、文献回顾与研究假设 孟艾红(2011)通过回归分析得出城市消费者的社会责任意识对各种温室气体吸纳源的爱护行为、对低碳产品的绿色消费与购买行为、以及高碳产品低碳化和高利用率的消费行为都有显著影响。群体心理和高调张扬心理对绿色消费行为的影响也不容忽视[4]。贺爱忠(2011)的研究显示低碳效益关注和低碳环保意识显著正向影响城市消费者低碳认知和绿色消费行为,低碳认知显著正向影响城市消费者低碳消费行为。也就是说,城市居民低碳效益认知程度越高,消费者的购物态度就会越“低碳”,消费者在购买的过程当中就会越注重“低碳”;城市居民低碳环保意识越强烈,消费者的购买态度就会越“低碳”,消费者在购物的过程当中就会越看重“低碳”[5]。杨波(2012)的研究显示居民对低碳商品的认知和对低碳商品的信任度这 2 个因素都是影响城市居民低碳商品购买的重要因素,而低碳商品购买政策会显著影响消费者的低碳商品购买决定[6]。石洪景(2015)的调查显示城市消费者的个人心理特征、购买能力、低碳消费政策法令以及外部环境因素对低碳购买行为的开展会产生一定的影响与制约作用。政策法令因素会对低碳购买意愿产生正向的影响作用,即强令性政策、刺激性政策越强,低碳购买意愿越高。外部环境因素会对低碳购买意愿施加一定的促进作用,其中低碳购买行为的便利性、低碳商品的可触达性、群体规范、广告宣传的程度越高,则低碳购买意愿越强,即产生正向的促进作用;而低碳商品价格越高,则低碳购买意愿越低,即产生负向的促进作用。内部因素会对低碳购买意愿产生正向的促进作用,即城市消费者的购物观念、群体心理、知觉能力越高,其低碳购买意愿就会越高[7]。盛光华、高键(2016)认为生活方式对消费者绿色消费行为有显著影响,其中生活方式维度中的领导意识和发展意识对消费者的绿色消费意向具有显著的正向影响;而生活方式维度中的价格意识和时尚意识对消费者的绿色消费意向的影响不显著[8]。俎文红等(2017)通过回归分析得出消费者的环境价值观对消费者的绿色消费行为有直接影响,消费者的绿色消费态度对消费者的绿色消费行为有正向影响[9]。 三、问卷设计与研究方法 1.问卷设计 本问卷除了消费者的性别、年龄、教育水平、家庭月收入等基本信息外,共设置了13个题项,所有题项均来自成熟量表,其中,低碳消费知识共包括四个问项,借鉴了孟艾红等提出的量表[4]。低碳个体心理共包括三个问项,借鉴了石洪景的量表[7]。低碳价值观共包括三个问项,借鉴了李韬武等的量表[10]。低碳生活方式共包括三个问项,借鉴了苏白莉等的量表[11]。 2.问卷收集 本文研究的基础数据来源于实地调查,通过对涪陵居民的街头拦截访问来获取数据,调查时间为2024年3-4月,为保证调查质量,项目组分别在购物中心、大型超市、便利店 3 种零售业态处随机向涪陵消费者发放调查问卷,共发放问卷 420 份,回收 385 份,回收率为 92%。 3.问卷的信度与效度检验 本研究以385份有效问卷为基础,用SPSS 22.0 软件对原始量表进行探索性因子分析,因子负荷小于0.6的题项被删除,最后形成4个因子维度:低碳消费知识、个体心理变量、低碳价值观、低碳生活方式。4个因子的累计方差贡献率为59.6%,KMO值为0.801,信度检验指标Cronbach α值分别是0.829、0.646、0.645、0.687,都基本达到或接近0.7的高信度值,说明本研究具有比较好的信度。本研究根据验证性因子分析结果计算的各变量的平均方差提取量(AVE)的平方根值大于0.5以及各变量之间的相关系数,这表明本研究中变量的测项构成和变量之间有较高的收敛效度和区别效度,因此数据可用于后续的实证分析(表1)。 表1 测量模型验证性因子分析结果  四、实证结果与分析 1.描述性统计分析 本次研究有效的调查共计385人,男性消费者189人,占总调查人数的49.1%,女性消费者196人,占总调查人数的50.9%。一般而言,年轻人和受教育程度较高的人对低碳消费行为持支持态度,因此,本研究年龄主要集中在25-44岁,占总调查人数的60%;学历主要集中在大专和本科,占总调查人数的58.5%;收入方面主要集中在2000-6000,占总调查人数的48.8%。 表2 样本的基本特征统计  2.回归分析 表3 低碳消费行为的影响因素  由表的回归分析可以看出,回归模型的显著性水平小于0.05,说明该模型有显著的统计意义,由容差值以及VIF值可知模型中不存在共线性问题。由表可知,消费者的性别、年龄、学历、职业对低碳消费行为的影响,统计上并不显著,说明这几个因素并不是影响低碳商品购买的关键因素,影响重庆居民低碳消费行为的因素主要有月收入、个体心理变量和低碳责任意识。具体分析如下:居民月收入对低碳消费行为呈反向显著影响,居民月收入越高,越浪费;居民的个体心理变量对低碳消费行为呈显著正向影响,即居民越认可低碳生活方式、越从众,越倾向于低碳消费;居民的社会责任意识对低碳消费行为呈显著正向影响,即居民社会责任意识越高,越倾向于低碳消费;而居民的低碳知识对低碳消费行为影响不显著。 五、结论与建议 1.研究结论 (1)居民收入对低碳消费行为呈负向影响 Grossman(1995)通过实证分析(42个国家面板数据)发现:环境污染水平与人均GDP呈倒U型关系,为理解"经济增长——生态保护"动态平衡提供了核心分析框架[12]。由回归分析可以看出,居民月收入对低碳消费行为呈负向显著影响,β 值为-0.151,居民收入越高,反而越浪费。这与Stern(2000)提出的“高收入消费惯性”理论形成呼应:当收入超过临界值(本研究测算为月均8000元),地位展示需求(Status Consumption)与舒适偏好(Comfort Preference)会抵消环保意识[13],这一发现为新兴市场消费行为研究提供新视角。 由于收入对涪陵居民低碳消费呈负向影响,收入越高的人越浪费,因此,应加强对高收入人群的低碳消费宣传及教育,将低碳消费的价值观融入到自己的生活方式之中,树立低碳消费认知,促使高收入人群养成低碳消费习惯。 (2)居民的个体心理变量对低碳消费行为呈正向影响 居民的个体心理变量对低碳消费行为呈显著正向影响,β 值为0.257,即居民越认可低碳生活方式、越从众,越倾向于低碳消费。这一发现深化了Cialdini(1990)[14]的规范焦点理论,证实群体规范在中国情境下的“软性约束”特征——79%的受访者表示“会因邻居安装太阳能设备而考虑效仿”。由于居民的从众心理对低碳消费行为呈正向影响,因此,树立关键意见领袖在低碳消费中的示范效应,有效发挥意见领袖在引领居民低碳消费行为的导向作用,有利于促使消费者养成低碳消费行为。 (3)居民的社会责任意识对低碳消费行为呈正向影响 居民的社会责任意识对低碳消费行为呈显著正向影响,β 值为0.113,即居民社会责任意识越高,越倾向于低碳消费。居民的社会责任意识对低碳消费行为呈正向影响,因此,树立居民的低碳消费责任意识和主体意识,提高居民践行低碳消费的积极性和主动性,推动居民低碳消费的参与度,并积极倡导家庭低碳教育,注重在低碳转型中的长期价值。 2.政策建议 (1)动机重塑:价值认知引导 Schultz等人2005年通过跨文化实证,揭示了价值观对环保态度与行为的影响机制,提出了价值—信念—规范模型,认为价值观激活环境责任感,形成道德义务感,从而促发行为,当环保行为被感知为“社会责任”时,利他主义者参与度提升68%[15]。因此,针对高收入群体:推行“低碳身份标签”,将特斯拉车主、LEED认证住宅等符号转化为地位资本。参考新加坡Carbon Tax Rebate计划[16],对碳足迹低于行业均值30%的消费者颁发白金徽章。针对中等收入群体:开发“碳账本”小程序,可视化日常行为的碳中和贡献(如步行1万步=减排0.3kg CO₂),并允许兑换地铁优惠券(参照北京MaaS平台实践)。 (2)能力建设:行为技能培育 社区教育:在物业管理中嵌入“低碳导师”制度,选拔退休工程师组成义务指导队,提供节能家电选购、家庭光伏安装等技术咨询。商家协同:要求电商平台设置“低碳优选”专区,采用 UNEP生命周期评价标准[17]标注商品碳足迹(如一件纯棉T恤=2.1kg CO₂当量)。 (3)机会创造:制度环境优化 经济杠杆:对高碳消费商品(如大排量汽车)征收阶梯式碳附加费,该收入专项用于补贴二手交易平台运营(借鉴日本环保积分制度[18])。空间规划:在新建社区强制预留15%面积为共享工坊(含维修站、旧物改造区),破解“想低碳无处实施”困境(效仿柏林Urban Recycling Hub模式[19])。 3.实践路径 (1)关键意见领袖(KOL)培育工程 通过为自媒体达人建立“绿色影响力指数”,综合评估自媒体达人的低碳宣传内容、粉丝低碳行为转化率等指标,根据指标对前10%授予官方认证。赋能体系:开设“低碳内容创新研究中心”,提供低碳知识传播培训、碳核查工具包(含LCA数据库接口)等支持。 (2)社区低碳治理创新 网格化管理:以300-500户为单元设立“低碳促进社区委员会”,推行“低碳家庭”评选制度。对于低碳践行优秀的家庭:实施物业费优惠政策、优先获得节能改造补贴;开放社区低碳积分兑换等优惠措施,促进社区低碳治理。 (3)数字技术赋能体系 将个人低碳行为(如公交出行、二手交易)进行用户画像,生成消费者数字化 “碳简历”,从而作为个人银行贷款、积分入户的参考依据(参考蚂蚁链绿色数字资产实践)。AI个性化推送:基于用户消费记录匹配低碳消费推荐模型,当数据扫描到消费者高碳倾向行为(如频繁购买快时尚服饰)时,可以自动推送本地二手店铺优惠信息(参照亚马逊Climate Pledge Friendly算法)。 六、研究局限与未来展望 1.研究局限 (1)样本局限性:本研究仅以涪陵居民为调查对象,样本代表性可能不足。 (2)数据时效性:本研究数据来源于2024年,可能无法反映最新的消费者低碳认知与行为变化。 (3)变量控制不足:研究中未充分考虑其他可能影响消费者低碳认知与行为的变量,如家庭结构、生活习惯等。 2.未来展望 (1)扩大样本范围:未来研究可扩大样本范围,覆盖更多的地区和人群。 (2)引入纵向研究:通过追踪调查,分析消费者低碳认知与行为的变化趋势。 (3)深入分析影响因素:进一步探讨影响消费者低碳认知与行为的关键因素,为政策制定提供更加精准的建议。 参考文献: [1]王建明,王俊豪.公众低碳消费模式的影响因素模型与政府管制政策——基于扎根理论的一个探索性研究[J].管理世界,2011(4):58-68. [2]刘新民,于文成,吴士健. 基于低碳消费实现阶段的参与主体行为研[J].消费经济,2013(2):77-80. [3]杨贤传,张磊. 消费价值与社会情境对城市居民低碳消费意愿的影响研究[J].技术经济与管理研究,2018(8):21-26. [4]孟艾红.城市居民低碳消费行为影响因素的实证分析[J]. 经济观察,2011(10):75-80. [5]贺爱忠,李韬武,盖延涛.城市居民低碳利益关注和低碳责任意识对低碳消费的影响——基于多群组结构方程模型的东、中、西部差异分析[J]. 中国软科学,2011(8):185-192. [6]杨波.郑州市居民对低碳商品的认知状况和消费意愿影响因素分析———基于居民调查数据的实证研究[J]. 经济经纬,2012 (1):122-126. [7]石洪景.城市居民低碳消费行为及影响因素研究——以福建省福州市为例[J].资源科学,2015,37(2):308-317. [8]盛光华,高键.生活方式绿色化的转化机理研究[J].西安交通大学学报(社会科学版)2016(4):8-16. [9]俎文红,成爱武,汪秀.环境价值观与绿色消费行为的实证研究[J]. 商业经济研究,2017( 19) :38-40. [10]李韬武.城市居民价值观和低碳意识对低碳消费影响的实证研究[D].长沙:湖南大学,2011. [11]苏白莉,苏楠.关于绿色生活方式的量表开发与检验[J]. 江西电力职业技术学院学报,2011( 6) :89-96. [12] Grossman G M, Krueger A B. Economic growth and the environment[J].The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(2): 353-377. [13] Stern P C. New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior[J].Journal of Social Issues, 2000, 56(3): 407-424. [14] Cialdini R B, Reno R R, Kallgren C A. A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places[J].Journal of Personality and Social Psychology, 1990, 58(6): 1015. [15] Schultz P W, Gouveia V V, Cameron L D, et al. Values and their relationship to environmental concern and conservation behavior[J].Journal of Cross-Cultural Psychology, 2005, 36(4): 457-475. [16] Ministry of Sustainability and the Environment. Singapore Carbon Tax Rebate Programme[Z].2022. [17] UNEP. Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products[R].2020. [18] METI. Japan's Eco-Point Program Evaluation Report[Z].2021. [19] Berlin Senate. Urban Recycling Hub Development Plan 2030[R].2023.

基金项目:重庆市教育委员会人文社会科学研究项目(21SKGH435) |

基于Logistic模型

基于Logistic模型 南阳市减少居民消

南阳市减少居民消 消费者低碳消费行

消费者低碳消费行 基于MGWR模型的武

基于MGWR模型的武 新能源汽车消费者

新能源汽车消费者 襄阳市现代流通体

襄阳市现代流通体 京东物流河南省域

京东物流河南省域 基于信息获取渠道

基于信息获取渠道