新能源汽车产业碳会计信息披露质量研究

|

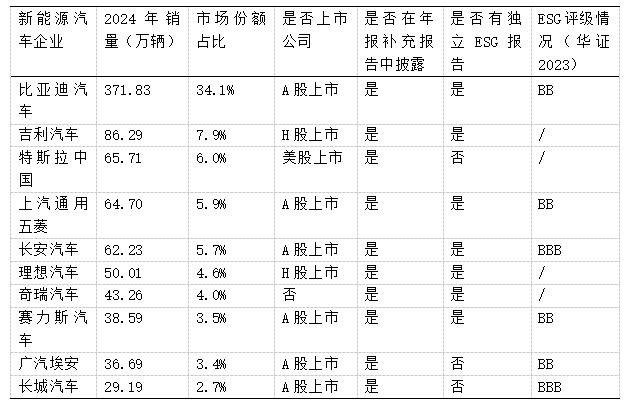

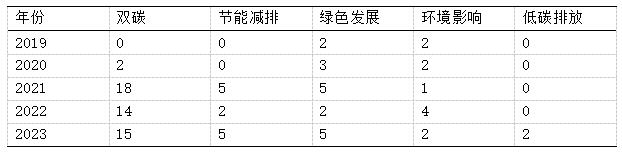

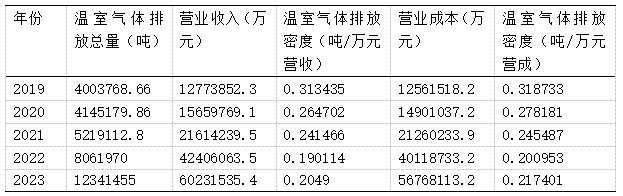

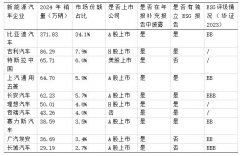

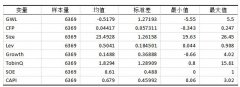

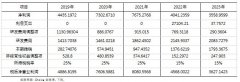

闵继庆 (芜湖职业技术学院,安徽 芜湖 241006) 摘要:在“双碳”目标背景下,新能源汽车产业作为低碳转型的关键领域,其碳会计信息披露质量直接影响行业可持续发展。当前该领域企业在环境信息披露实践中仍面临规范化程度较低、信息可信度欠佳、内容完整性差异显著等现实困境,迫切需要建立系统化评估框架以优化信息披露效能。本文通过系统阐释环境会计信息披露的基础理论,整合国际国内制度框架与监管要求,全面评估新能源汽车产业碳排放信息披露体系的运行特征及现存缺陷。同时,选取典型新能源汽车企业—比亚迪汽车,运用案例分析法深入剖析碳信息披露的实际做法、挑战及改进空间。不仅填补了新能源汽车行业碳会计信息披露质量评价的研究空白,还通过案例研究提供实践参考,为政策制定者、投资者和企业管理者提供决策依据,助力行业绿色低碳发展,推动“双碳”目标的实现。 关键词:新能源汽车产业;碳会计;信息披露质量 一、引言 在全球工业化进程加速推进的背景下,经济体系的扩张与资源开发强度呈现显著正相关,由此引发的环境扰动现象已演变为系统性生态挑战。这种由人类活动主导的气候变化模式,正对全球生态安全构成多维度的复合型压力。根据国际能源署的数据显示,2023年我国碳排放量累计约126亿吨,较2022年上涨约14.55%,占全球碳排放量的近三分之一,位居世界首位。2020年在第75届联合国大会上习近平总书记明确提出中国要在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。党中央在二十大报告中也再次强调要积极推进碳达峰碳中和,并且从完善碳排放核算、健全碳交易市场等方面做出了战略部署。 在碳中和与碳达峰目标推进过程中,新能源汽车领域作为关键支撑产业,其碳排放核算信息的披露效能直接关联政策调控效力[1]、企业环境治理水平[2]及资本市场评估维度[3]。当前该领域尚未建立标准化的信息披露框架,导致企业披露内容在完整性与可靠性层面呈现显著差异[4],这种现象已对产业生态的良性发展构成制约[5]。基于此,构建科学合理的新能源汽车产业碳会计信息披露质量评价体系,不仅具有理论创新价值,更能为产业政策优化[6]与企业实践[7]提供切实指导。比亚迪汽车作为中国新能源汽车产业的佼佼者,2024年销量占比34.1%,其ESG综合得分也位于新能源汽车产业前列,以比亚迪汽车为例,通过探讨比亚迪汽车碳会计信息披露的质量和问题,为新能源汽车领域与碳中和战略的协同推进提供决策支持,加速产业低碳化转型进程,最终实现环境治理目标与产业发展诉求的有机统一。 二、我国新能源汽车产业碳会计信息披露现状—以比亚迪汽车为例 1.新能源汽车产业碳会计信息披露现状 国际上最早由Stewart等提出碳会计的相关概念,率先将企业各类与碳排放相关的交易事项确定为碳会计核算内容[8]。后经更多研究表明,工业企业的环境治理义务已形成广泛共识,利益相关方要求其不仅需履行环境管理职能,更需向利益相关方报告环境会计执行情况,以确保运营活动与可持续发展目标的协同性[9]。而我国对碳会计信息披露研究较晚,最初还是围绕环境会计和SEG治理展开,近年来随着国家对“双碳”目标的愈发重视,新能源汽车产业碳会计信息披露呈现积极转变,企业普遍提升了对碳排放透明度的重视程度,主动披露企业数量持续增加[10]。披露形式呈现年度报告与可持续发展报告并行的双渠道模式,但具体披露内容存在明显局限性——多数企业未系统说明碳排放核算方法,量化指标计算标准缺失现象突出[11],这与我国尚未在碳会计信息披露方面形成统一的会计信息质量披露标准有关[12]。 行业信息披露质量评估显示,新能源汽车产业近五年整体表现呈上升趋势,但基础性缺陷仍然存在:大部分新能源汽车企业披露内容仅满足基本合规要求,前瞻性减排路径规划与供应链碳足迹追踪成为主要薄弱环节。第三方验证机制应用严重不足,碳排放专项审计覆盖率显著低于常规ESG报告鉴证比例。中国市场2024年销量前10能源汽车企业碳会计信息披露方式如表1所示: 表1 2024年我国销量前10新能源汽车企业披露方式  注:数据来自中汽数研、各大公司官网等,笔者整理 综上可以看出,新能源汽车产业当前碳会计信息披露体系仍面临多重挑战:首要困境在于碳排放核算标准化框架尚未建立[13],企业采用差异化计量方法导致数据可比性降低[14];其次,目标管理体系存在结构性缺陷,普遍侧重历史减排成效陈述而缺乏量化目标体系支撑;同时,跨部门数据整合技术障碍与第三方鉴证机制缺失直接影响数据公信力;此外,信息披露范围存在显著局限,全生命周期排放管理及供应链碳足迹追踪严重不足;最后,披露主动性存在显著差异,上市公司披露程度明显优于中小企业,且普遍存在选择性披露倾向,导致信息透明度失衡。 2.比亚迪汽车碳会计信息披露现状 作为中国新能源汽车领军企业,比亚迪始终践行绿色发展理念,构建了"材料-生产-使用-回收"全生命周期低碳体系。根据《比亚迪2023年可持续发展报告》,其自主研发的刀片电池技术实现能量密度与安全性的双重突破,驱动车型百公里电耗较行业平均水平降低15%,累计减少碳排放超2000万吨。在制造端打造全球首批零碳工厂,通过光伏储能系统满足园区70%用电需求,建立电池梯次利用网络实现核心材料回收率超95%。积极响应"双碳"战略,首创新能源汽车碳足迹管理系统,推动供应链建立绿色评价标准,带动产业链年减排二氧化碳当量超500万吨。凭借"科技+生态"双轮驱动,比亚迪持续为全球交通领域低碳转型提供中国方案。 在碳会计信息披露形式上,比亚迪汽车作为业内佼佼者,不仅在年报补充说明中披露相关信息,同时还构建了标准化ESG信息披露体系,在每年发布的《可持续发展报告》中采用环境、社会、治理三维度整合披露模式。环境维度实施模块化信息管理,通过年度可持续发展报告系统披露环保管理体系、清洁技术创新、能效提升路径及资源循环模式。社会维度遵循国内社会责任指南框架,明确披露公益实践的目标导向与实施规范。同时通过《社会责任报告》中的绿色发展板块持续、规范的披露碳会计相关信息。在比亚迪汽车公布的各类公开报告中,提及“双碳”、“节能减排”、“绿色发展”、“环境影响”等词汇的频率也逐年增加,具体年份及碳会计信息披露频率如表2所示: 表2 2019-2023年比亚迪汽车碳会计信息披露数据  注:数据来自比亚迪汽车官网、巨潮资讯等,笔者整理 在比亚迪汽车公布的《2024年可持续发展报告》中,其目标为以2023年为基准,2030年自身运营碳排放强度降低50%,2045年力争实现全价值链碳中和。从每年实际碳排放量来看,其温室气体排放密度亦在逐年下降,反映了比亚迪汽车在促进绿色运营、节能减排,达成“双碳”目标上并非只是纸上谈兵,具体排放量及密度如表3所示: 表3 2019-2023年比亚迪汽车温室气体排放总量及密度  注:数据来自比亚迪汽车官网、巨潮资讯等,笔者整理 从各大机构对比亚迪汽车的ESG评级和碳中和评级指标来看,近年来比亚迪汽车在新能源汽车产业内的评级均处在行业较高水平,这与比亚迪汽车重视碳会计信息披露,一直将绿色发展、绿色运营作为重要战略来布局有着密不可分的关联。多年来,比亚迪对碳会计信息披露一直采取统一格式、统一标准的方式,每年发布《可持续发展报告》、《社会责任报告》,2024年度还发布了《比亚迪环境管理政策》以期通过系统化的管理,在公司范围内持续提升环境管理水平,减少公司运营活动对环境造成的负面影响,积极履行企业社会责任,实现可持续发展目标。具体ESG评级对比如表4所示: 表4 2021-2023年各机构新能源汽车上市公司ESG评级对比  注:数据来自比WIND、华证、MSCI官网等,笔者整理 三、新能源汽车产业碳会计信息披露存在的问题 1.标准化制度缺失导致核算混乱 当前我国新能源汽车行业尚未建立统一的碳核算标准体系,企业在碳排放核算方法选择上存在显著差异。部分企业采用排放因子法核算生产环节的直接排放(如生产能耗),另一些企业则尝试覆盖供应链环节(如原材料采购与物流运输),但核算边界界定不清、方法混杂。这种标准缺失不仅导致企业间数据可比性差,还使得行业整体碳排放数据难以有效整合。例如,同类型企业因方法差异可能导致碳排放强度计算结果出现显著偏差,直接影响政策制定和市场评估的科学性。 2.披露内容片面且缺乏深度 企业披露信息多聚焦于历史减排成果(如年度减排量、能耗下降率),但对未来减排路径的规划严重不足。多数企业仅以定性描述形式提及“推进低碳转型”,却未明确量化目标(如碳达峰时间表、碳中和阶段计划)。此外,信息披露范围狭窄,多数企业仅披露自身运营碳排放,对供应链上游(如电池原材料开采)和下游(如产品使用阶段)的碳足迹追踪覆盖范围较为有限。这种局部化的披露模式导致外界难以系统性评估企业的综合环境影响。 3.第三方验证机制不完善 行业普遍缺乏独立第三方对碳排放数据的审核验证。尽管部分企业委托机构对ESG报告进行鉴证,但专门针对碳会计信息的独立审计尚未形成规模效应。数据采集环节存在技术性缺陷,例如企业跨部门数据(如生产能耗、物流运输)因系统异构性导致整合过程中产生显著误差。未经验证的数据公信力不足,部分企业碳排放密度计算结果与理论预期存在明显偏离,进一步引发市场对披露信息真实性的疑虑。 4.中小企业参与度与能力双低 非上市企业与中小规模车企披露积极性显著弱于行业头部企业。大部分中小企业未建立系统的碳信息管理机制,披露内容仅限于零星的环境保护举措,既未设定减排目标,也未说明核算方法。专业能力不足导致“能做不愿做”与“愿做不会做”并存:部分企业因技术储备薄弱,无法准确核算复杂供应链碳排放;另一些企业则因成本压力,选择性地隐瞒高耗能环节数据。 5.政策约束与激励措施缺位 现行监管体系以自愿披露为主导,缺乏强制性规范与配套激励。尽管《环境信息依法披露管理办法》已出台,但针对新能源汽车行业的具体实施细则尚未落地,导致企业披露动力分化。头部企业为维护市场形象主动披露,而尾部企业因违规成本低选择消极应对。此外,政策未将碳信息披露质量与市场准入、融资支持等挂钩,难以形成“披露提质—资源倾斜”的良性循环。 四、规范新能源汽车产业碳会计信息披露对策及建议 综上,针对前文分析总结出我国新能源汽车产业在谈会计信息披露方面存在的问题,提出如下对策及建议。 1.构建统一核算标准体系能够显著提升新能源汽车产业数据的可比性与可信度。通过明确覆盖生产、供应链及产品回收全环节的核算范围,并统一排放因子取值规则,企业可采用一致的计量方法减少核算偏差。例如,当所有车企均按标准披露供应链碳排放时,投资者可横向对比不同企业的环境绩效,政府也能基于精准数据优化政策设计。标准化框架的建立还将降低企业合规成本,避免因方法差异导致的重复核算,同时为国际碳市场接轨奠定基础,吸引更多跨国资本关注中国新能源产业。 2.完善全生命周期信息披露机制将大幅提升环境透明度与社会监督效能。要求企业披露从原材料开采到产品回收的全链条碳足迹,不仅有助于消费者识别低碳产品(如通过扫码查看电池碳足迹),还能倒逼企业优化供应链管理。当车企必须公开使用阶段的能耗数据时,将推动技术创新降低百公里电耗;披露回收环节碳排放则能促进电池梯次利用技术普及。这种透明化机制使企业环境责任具象化,公众可直观评估品牌绿色承诺的真实性,从而形成市场驱动的减排动力。 3.健全数据审核与质量保障机制能有效增强披露信息的公信力。引入第三方机构对碳排放数据进行独立审计,可减少企业选择性披露或数据粉饰行为。当审核报告公开后,金融机构可依据验证结果评估投资风险,降低因信息不对称导致的资本错配。搭建产业链数据共享平台并应用区块链技术,能确保数据溯源可查,例如电池供应商的能耗数据直传车企系统,既可提高核算效率,又能避免人为干预。这种技术协同可有效降低数据整合误差率,为碳交易市场提供可靠的数据基础。 4.分层支持中小企业能力建设有助于缩小行业参与度差距。针对不同规模企业制定差异化的披露要求,既能避免中小企业因能力不足退出市场竞争,又能引导其逐步构建碳管理体系。通过专项培训与工具支持(如碳管理软件),中小企业可系统掌握核算方法,有效降低技术应用门槛。例如,某中小规模车企通过简化模板披露核心排放数据,既能满足基础合规需求,又能为未来扩展披露范围积累实践经验。这种渐进式提升策略兼顾企业发展实际,既能激发中小企业参与主动性,又能推动行业整体披露水平向更高质量迈进。 5.完善市场激励机制能够形成“优质披露—资源倾斜”的良性循环。将碳信息质量与绿色融资、政府采购等政策支持挂钩后,头部企业为获取更具竞争力的市场地位和资源优势,将主动提升披露的完整性与准确性。对高质量披露企业给予碳配额奖励,可实质性降低其合规成本,例如通过披露数据兑换额外配额,直接减少履约压力。同时,鼓励龙头企业优先选择低碳供应商并建立长期合作,能够带动供应链协同减排。当上下游企业形成减排合力时,行业整体效率将显著提升,为“双碳”目标实现注入持续动力。 参考文献: [1] Francisco Ascui and Heather Lovell. As frames collide: making sense of carbon accounting[J]. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2011, 24(8) : 978-999. [2] Francisco Ascui and Heather Lovell. Carbon accounting and the construction of competence[J]. Journal of Cleaner Production, 2012, 36 : 48-59. [3] Abrell,J.,Faye,A.N.,Zachmann,G.Assessing the Impact of the EU ETS Using Firm Level Data[Z].Bruegel Working Paper,2008. [4] 韩艳.企业碳会计核算体系的构建研究——基于碳足迹视角[J].财会通讯,2020(17):118-121 [5] 靳馨茹.碳会计信息披露、媒体态度与企业声誉研究[J].会计之友,2017(23):20-24. [6] 刘东晓,彭晨宸.政府监管 碳信息披露与融资约束[J].财会通讯,2018(27):17-23+129. [7] 苏畅,陈承.新发展理念下上市公司 ESG 评价体系研究——以重污染制造业上市公司为例[J].财会月刊,2022(06):155-160. [8] Stewart J, Janek R. Aninconvinient truth about accounting: The Paradigm Shift Required in Carbon Emission Reporting and Assurance , American Accounting Association[J]. Annum Meeting , Anaheim CA,2008,12(07):25-28. [9] Michael John Jones. Accounting for the environment: Towards a theoretical perspective for environmental accounting and reporting[J]. Accounting Forum, 2010, 34(2) : 123-138. [10] 陶春华.我国碳排放权交易市场与股票市场联动性研究[J].北京交通大学学报(社会科学版),2015,14(4):40-51. [11] 宋晓华,蒋潇,韩晶晶,赵彩萍,郭亦玮,余中福.企业碳信息披露的价值效应研究——基于公共压力的调节作用[J].会计研究,2019(12):78-84. [12] 葛菁,徐秋菊.重点排放企业碳排放权会计处理探析——基于《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》的解读[J].财会通讯,2021(19):96-100. [13] 崔也光,周畅.碳排放权会计:研究回顾与展望[J].财会月刊,2020(9):53-58. [14] 敬采云.碳会计理论发展创新研究[J].财会月刊,2010(32):8-10.

【注】2025年度芜湖职业技术学院校级科学研究项目《新能源汽车产业碳会计信息披露质量评价研究》wzyrw202542;2022年度安徽省高校科学研究项目《长三角G60科创走廊绿色发展与产业结构耦合协调研究》2022AH052184;2024年度芜湖职业技术学院校级科学研究项目《符号学视域下城市形象的视觉表达与建构——以芜湖市为例》wzyrw202435 |

ESG表现与商业银

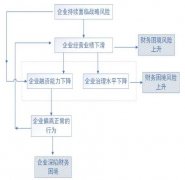

ESG表现与商业银 企业战略风险对财

企业战略风险对财 新能源汽车产业碳

新能源汽车产业碳 数字金融对企业财

数字金融对企业财 企业ESG漂绿对财

企业ESG漂绿对财 EVA价值评估研究

EVA价值评估研究 基于PCA-BiGRU-At

基于PCA-BiGRU-At