安徽省物流业绿色全要素生产率评价与提升路径研究

|

丁和平1 郜于昌2 (1.宿州学院商学院,安徽 宿州 234000;2.宿州学院音乐学院,安徽 宿州 234000) 摘要:提高物流业绿色全要素生产率成为我国传统物流业转型升级的关键所在,是新形势下减少环境污染和资源消耗的必然要求。安徽省在全国物流网络中扮演着承东启西、连接南北的重要角色,是长三角地区与中西部地区物流通道的关键节点。为此,本文构建了安徽省物流业绿色全要素生产率的评价指标体系,收集相应的数据,采用SBM-DEA模型静态评价安徽省物流业绿色全要素生产率,通过GML指数模型分析其动态变化,基于评价结果,提出提升安徽省物流业绿色全要素生产率的策略与建议,以期促进安徽省物流业绿色低碳发展,进而经济可持续发展。 关键词:物流业;绿色全要素生产率;SBM-DEA模型;GML指数模型 党的二十大报告中指出“加快建设现代化经济体系,着力提高全要素生产率”,“推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”,实现“经济高质量发展和人与自然和谐共生”。物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业,我国物流业绿色低碳发展迎来新的机遇和挑战。安徽省物流发展优势显著。地理上,位于东部,接壤多省,区位优势明显。交通网络便捷,产业布局完善,为物流业提供坚实基础。经济上,安徽省物流业努力降低疫情影响,实现成本降低和网络的健全,支撑经济平稳运行。政策上,政府出台政策支持物流发展,包括培育产业、推广绿色包装,促进物流业高效、绿色、可持续发展。安徽省物流业的发展对我国有着重要的影响,而提升物流业绿色全要素生产率是实现可持续发展的关键路径,因此,研究安徽省物流业绿色全要素生产率有着重要的现实意义。 一、文献综述 当前关于绿色低碳物流的研究丰富,有一些涉及安徽省等地区的发展情况。郑志伟和何刚(2023)指出安徽省物流系统出现明显效率增长,建议加强基础设施和通信技术,促进资源合理利用,并与大数据融合,构建低能耗、低污染的物流体系[1]。薛建涛(2022)评估了中国绿色物流效率,发现总体偏低,但部分东部省份效率较高,这些省份的物流资源利用效率较高,物流绿色化水平较高,是绿色物流发展的典型示范地区[2]。刘小兰和朱颖(2023)的研究显示,我国物流业在绿色技术方面与整体绿色发展态势相似,但区域间差异明显,主要由于绿色纯技术效率的差异[3]。因此他们建议,应加大技术和教育投入,鼓励创新,并加强区域间合作,优化资源配置,以实现物流业的绿色、可持续发展。 文献回顾表明,这些学者的理论为相关领域提供了宝贵的借鉴和启发。但直接以“安徽省物流业绿色全要素生产率评价”为主题的研究还不多,相关研究的系统性也不够,这不利于推进物流业绿色发展,实现双碳战略目标。因此,本文通过SBM-DEA模型和GML指数模型,从静态角度和动态角度分析影响安徽省物流业绿色全要素生产率,研究提升安徽省低碳物流发展的问题,最后,通过研究结果分析,为安徽省物流业绿色低碳发展建言献策。 二、评价指标体系 1.安徽省物流业绿色全要素生产率评价指标体系 参考相关文献构建安徽省物流业绿色全要素生产率评价指标体系[4],具体见表1。 表1 安徽省物流效率评价指标体系  2.数据收集与计算 表1中的指标数据来自于《安徽省统计年鉴》,为了全面分析物流效率的动态变化,本文的研究时间跨度定为2018年至最新统计的2023年,这一时间范围覆盖了近年来的物流发展趋势,为进一步分析提供了充足的数据支持。 (1)安徽省物流业能源消耗量 在能源总量的对比研究中,为了统一度量标准并促进比较分析的便捷性,学者们普遍采用将各类能源转换为标准煤的表示方式[5]。这种能源折算至标准煤的计算方法详见公式(1): 在构建安徽省物流业能源消耗量的计算过程中,本文以原煤、煤油、汽油、柴油、燃料油和电力6种能源为基础,利用各能源的消耗量及其折标准煤系数计算了2018年至2023年间的能源消耗总量。 (2)安徽省物流业碳排放量 综合系数法因其计算流程的简洁性和数据的易获取性(通常可通过相关统计部门发布的统计数据直接获取),而被广泛视为一种高效的总体估测手段。此外,在面对特定国家或地区进行碳排放量核算时,通常假定碳排放系数保持恒定。基于这两点考量,本文选择将综合系数法确立为主要的碳排放核算方法[6]。具体计算见公式(2): 在公式(2)中,能源消耗总量的计算,通常需要将各类能源的消耗数据按照统一标准(如标准煤)进行折算,并将这些折算后的数值进行求和。安徽省的能源消耗总量,这一数据可以通过查阅安徽省的统计年鉴获取。而关于混合碳排放系数的设定,中国普遍采用的数值是0.67。此外,碳排放与二氧化碳排放之间存在一个固定的换算关系,即每吨碳燃烧所产生的二氧化碳量为3.67吨。 三、研究模型 1.DEA-SBM模型 在DEA(数据包络分析)的经典框架中,我们常见的有两种模型:基于恒定规模收益(CRS)的CCR模型和基于可变规模收益(VRS)的BBC模型。Tone(2001)在2001年的研究中,对传统DEA模型进行了显著的改进,这也催生了SBM(Slack-Based Measure)模型。SBM模型有效地解决了传统径向DEA模型在处理投入要素时可能产生的“拥挤”或“松弛”现象,从而提高了效率评估的准确性[10][11]。值得一提的是,SBM模型在衡量效率时,其结果并不依赖于投入产出的具体单位,这一特性进一步增强了其在实际应用中的广泛性和灵活性。现在我们需要评估一个具有m种投入和s种产出的决策单元DMU的效率时,通常会采用SBM模型。SBM模型的基本公式见(3)(4),公式中各参数含义见文献[7]:  可以发现,各项投入指标的平均效率水平与各项产出平均效率水平的乘积其实就是SBM模型中每个决策单元的效率值,因此SBM效率值与投入和产出的效率水平均相关。 2.GML指数模型 在评价安徽省物流业绿色全要素生产率时,非期望产出超效率SBM模型固然提供了一种测算方法,但其局限性在于无法有效捕捉该效率的动态演变趋势。相较之下,Malmquist指数法则展现出了其独特的优势,因为它能够精准地衡量从t期至t+1期全要素生产率的变动情况。这种方法的运用,使得我们能够对安徽省物流业绿色全要素生产率的动态变化进行深入的分析和解读。GML指数在评估效率变化时,不仅成功克服了ML指数所存在的局限性,更以其可累乘性与传递性两大显著特点使得GML指数在动态效率分析方面展现出更高的准确性和可靠性[7]。GML函数公式及各参数含义见参考文献[8]: 式中,x表示生产要素投入向量,y表示期望产出,b表示非期望产出。GML指数大于1,代表全要素生产率增长,反之下降。 当GML指数的值超过1时,这标志着物流业绿色全要素生产率正处于增长态势,反之则表明其呈现下降趋势。GML指数能够进一步细化为技术效率变化(EC)和技术进步变化指数(TC)两部分,为我们提供了深入探究物流业绿色全要素生产率变动核心动因的途径。 若EC的数值大于1,这反映出技术效率得到了提升,从而对物流业绿色全要素生产率产生了积极的推动作用;而当TC的数值超过1时,则表明技术进步对物流业绿色全要素生产率的提升做出了显著贡献。 四、实证分析 1.安徽省物流业绿色全要素生产率的静态分析 依据表1的评价指标体系,选定相应的投入和产出变量,采用DEA-SBM模型,通过运用MAXDEA ultra 9对安徽省2018-2023年16个地市的物流业绿色全要素生产率进行测算。相关结果见表2。 表2 2018-2023年安徽省16各地市的低碳物流效率  由表2可知,安徽省各个地市物流业绿色全要素生产率发展不太均衡。就平均效率来看,淮北市展现最好,达到0.97的平均水平,表明其已实现高效的治理,而芜湖市生产率的均值为0.20,位列最后。合肥市、淮北市、亳州市、蚌埠市和阜阳市在2023年均达到效率有效。在合肥市,除了2018年的0.28之外,自2021年至2023年连续3年,其物流业绿色全要素生产率值均达到了1,这一显著的提升不仅彰显了近年来合肥市物流产业在追求最大利润方面的显著成效,同时也证明了该产业在成本控制上的卓越表现,使其发展成本保持在最低水平。 综上所述,安徽省各地市物流业发展不均衡且有多个地市物流业绿色全要素生产率偏低。在2018-2023年,安徽省各地市物流业绿色全要素生产率均值都未达到1,其中合肥市、淮北市、亳州市、六安市、蚌埠市和阜阳市均值较高,而宿州市、淮南市和滁州市等10个地市的均值与其他城市相比偏低且在2018-2023年间变化小,从未达到过效率有效。 2.安徽省物流效率的动态分析 为了深入探究安徽省物流业绿色全要素生产率相较于上一年的具体变化,引用GML指数这一分析工具,以实现对安徽省各市物流业绿色全要素生产率的动态评估。利用MAXDEA ultra 9软件,精确地计算了各市的技术效率和技术进步数据,基于这些数据进行动态分析。见表3。 表3 2018—2023年安徽省低碳物流效率及其分解  2018-2023年,安徽省各地市中有14个地市实现了物流业绿色全要素生产率增长。合肥市、淮南市和池州市的物流业绿色全要素生产率GML指数分别为1.48、1.19和1.13,位列安徽省前三。然而,六安市和安庆市两个地市的物流业绿色全要素生产率却出现了小幅度的衰退。结合技术效率EC和技术进步TC,由表3可知,淮南市、宣城市和池州市的EC值和TC值均大于1,表明这三个地市从2016到2021年实现技术效率的提升和技术进步,进而提高物流业绿色全要素生产率。 在安庆市的物流领域,我们观察到物流业绿色全要素生产率水平有所下滑的现象。这一现象的核心原因可以归结为相关技术领域内的技术效率出现了下降。同时转向六安市,我们则发现其物流业绿色全要素生产率整体下降,这主要归因于技术进步方面的减缓。 在安徽省内,除了六安市和安庆市之外,其他城市的物流业绿色全要素生产率均呈现出上升的趋势。特别是合肥市、淮北市和亳州市等11个地市,这些城市的物流业绿色全要素生产率提升主要得益于技术进步的显著增长,使得低碳物流效率超过了1。 通过探究,我们发现安徽省各市技术进步上升,这一现象或许与当前安徽省众多物流企业规模不断壮大有着密切的联系。随着各物流企业之间形成了一定规模的产业集聚,物流行业内部的创新活动变得更为活跃,这些创新不仅体现在物流技术方面,还包括了管理模式的创新。这些创新活动共同推动了物流业绿色全要素生产率的稳步提升。 总之,在涵盖整个分析期的数据中,安徽省共有14个地市成功实现了物流业绿色全要素生产率的显著提升,而这一点恰与技术进步的普遍上升趋势相吻合。这一发现强调了技术进步对于提升物流业绿色全要素生产率的重要性。此外,其技术效率除淮南市、宣城市和池州市外都不变或者下降,因此对物流业绿色全要素生产率产生影响的主要是技术进步方面的因素。 五、安徽省物流业绿色全要素生产率提升建议 基于上述分析结果,结合安徽省关于物流业实际发展需要,针对本文研究中所探究出的一些问题,对安徽省物流业绿色全要素生产率提升提供一些方向。 1.针对物流业发展不均衡的问题 安徽省政府应设立专门的区域物流发展基金,用于支持物流基础设施薄弱的地区进行改善。对于效率较低的地市,可以设立“绿色物流示范区”,通过政策优惠吸引物流企业入驻,形成产业集聚效应。鼓励跨地市物流企业间的合作,建立合作联盟,共享资源,共同提高物流效率。定期组织低碳物流经验交流会,邀请合肥市、淮北市等效率较高的地市分享成功经验。建立地市间的物流合作机制,鼓励低碳物流技术和管理经验的交流。根据不同地市的物流发展水平和需求,制定差异化的物流政策。对于物流基础设施薄弱的地区,可以提供财政补贴或贷款优惠,鼓励其加快基础设施建设。对于技术水平较低的地区,可以设立技术转移中心,提供技术支持和培训。 2.针对技术进步对效率的重要性 鼓励物流企业与高校、科研机构合作,共同研发低碳物流技术和设备。设立低碳物流技术创新基金,对具有重大创新意义的项目给予资金支持。鼓励物流企业采用新技术进行改造升级,提高物流效率和降低碳排放。设立技术引进专项资金,用于引进国内外先进的低碳物流技术和设备。在全省范围内推广先进的低碳物流技术和设备,特别是在技术效率偏低的地区。加强与国际先进物流企业的合作与交流,学习借鉴其成功经验和技术。鼓励高校开设物流相关专业课程,培养具备低碳物流知识和技能的人才。设立物流人才奖励计划,对在低碳物流领域作出突出贡献的人才给予奖励。引进国内外优秀的物流人才和管理团队,提高物流企业的管理水平和技术水平。 3.针对特定地市提出针对性建议 淮南市、宣城市和池州市等要加强与高校、科研机构的合作,共同研发适用于本地市的低碳物流技术和设备。加大技术引进和推在保持技术进步的基础上,继续加强物流基础设施建设,提高物流运输效率。其他地市要优化物流网络布局,减少无效运输和空驶现象。提高企业管理水平,加强内部管理和流程优化,降低物流成本推广力度,提高本地市的物流技术水平。优化物流资源配置,提高物流效率,降低碳排放。 4.建立监测与评估机制 建立全省统一的物流业绿色全要素生产率监测平台,收集各地市的物流数据。定期对各地市的物流业绿色全要素生产率进行监测和评估,形成评估报告。公布评估结果,鼓励地市间进行比较和学习。根据监测结果和评估情况,及时调整和优化相关政策。对于物流业绿色全要素生产率较低的地市,可以加大政策支持和资金投入力度。对于物流业绿色全要素生产率提升显著的地市,可以给予一定的奖励和表彰。 六、结论 本文在广泛研读并综合多位学者对物流业绿色全要素生产率的研究成果基础上,深入结合当前低碳发展的大背景,聚焦于安徽省的实际发展态势,寻找安徽省物流业绿色全要素生产率影响因素,为安徽省制定差别化对策,提高安徽省物流业绿色全要素生产率水平,从而提升物流经济的质量,推动实现双碳战略目标。然而,鉴于安徽省物流业所涵盖的主体和环节繁多且复杂,加之本人认知存在局限性,本研究在深度上仍有待提升。具体而言,存在几方面的不足:首先,评价指标体系尚不够完善,可能未能全面反映实际情况;其次,物流业数据的获取和处理过程中存在精确度不足的问题,希望后续研究改进。 参考文献: [1]郑志伟,何刚.安徽省区域物流圈生态环境承载力评价研究[J].西安石油大学学报(社会科学版),2023,32(5):11-17. [2]薛建涛.中国绿色物流效率评价与提升路径研究[D].蚌埠:安徽财经大学,2022. [3]刘小兰,朱颖.长江经济带物流业碳排放效率非均衡性及驱动因素分析[J].生态经济,2023, 39(11):47-53. [4]Mi G.critical Si C. The identification of truck-related greenhouse gas emissions and impact factors in an urban logistics network[J]. Journal of Cleaner Production, 2018(1):561-571. [5]王琴梅,李娟.产业结构演进对丝绸之路经济带“核心区”物流业效率的影响研究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2019,48(3):128-140. [6]索贵彬,田木易.基于SBM-Tobit模型的京津冀城市生态文明建设效率研究[J].河北地质大学学报,2020,43(1):103-106. [7]OH D H. A global Malmquist-Luenberger productivity index[J].Journal of Productivity Analysis,2010,34(3):183-197. [8]李铭泓,黄羿,朱伟俊,等.中国交通运输业碳排放全要素生产率研究—基于Global Malmquist-Luenberger指数[J].科技管理研究,2021,41(9):203-211.

基金项目:宿州学院2025年博士科研启动基金项目“物流业绿色全要素生产率:测度、评价与提升路径”(项目编号:2025BSK012);安徽省哲学社会科学规划一般项目:皖北绿色食品产业集群可持续发展的水平测度与提升路径研究(AHSKYY2023D008);安徽省社会科学创新发展研究课题:绿色金融赋能安徽新能源汽车产业高质量发展研究(2023CX023):宿州学院博士科研启动基金项目:乡村振兴背景下安徽省县域科技创新驱动经济高质量发展路径与对策研究(2023BSK037) |

“知识+精选”直

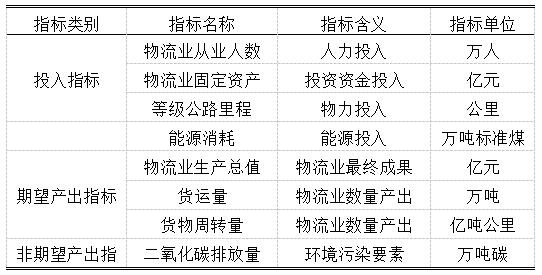

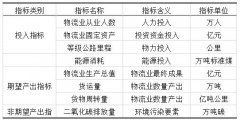

“知识+精选”直 安徽省物流业绿色

安徽省物流业绿色 薪酬激励机制对企

薪酬激励机制对企 数字化转型、风险

数字化转型、风险 企业员工绩效提升

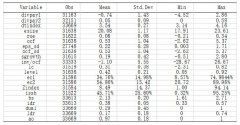

企业员工绩效提升 数字经济浪潮下新

数字经济浪潮下新 纺织服装行业供应

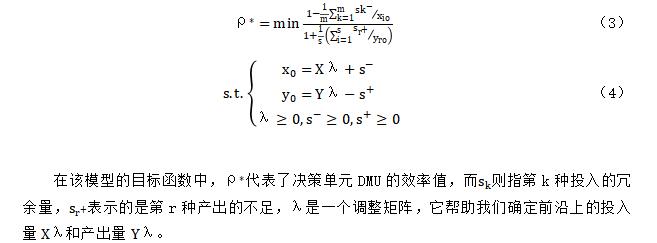

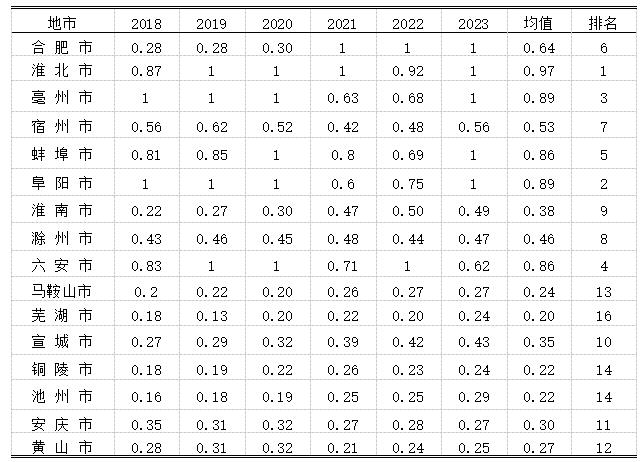

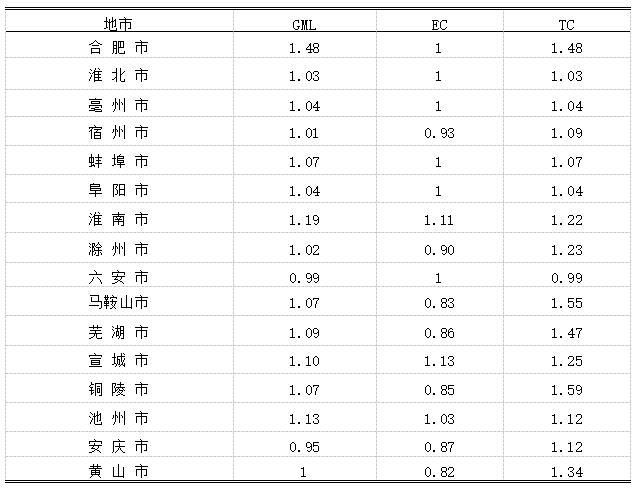

纺织服装行业供应