数字普惠金融对系统性金融风险影响及国家审计治理研究

|

和靖淇 李宸玺 (南京审计大学政府审计学院,江苏 南京 210000) 摘要:本文选取2011-2022年全国各省(西藏、港澳台除外)为样本,运用CRITIC赋权法构建指标体系,通过基准线性回归模型和门限回归模型,探究数字普惠金融对于系统性金融风险的影响机制以及国家审计在此机制下的调节效应。研究表明:数字普惠金融对系统性金融风险存在抑制作用,机制的地域特征是东部地区最为显著,其次为中部地区,再次为西部地区;国家审计在金融监管领域发挥重要作用,国家审计对数字普惠金融抑制系统性金融风险时存在负向调节作用。 关键词:系统性金融风险;数字普惠金融;国家审计;CRITIC赋权法 一、引言

自党的十八大以来,习近平总书记针对金融工作发表了一系列重要见解和指示。防范和化解金融风险,尤其是防止系统性金融风险的发生,是金融工作的基础性和核心任务。明确数字普惠金融对系统性金融风险的影响,找准审计治理切入点,推动国家审计有效治理系统性金融风险是本篇的研究重点。 近年来,中国的数字普惠金融发展迅猛。从2015年地市级数字普惠金融指数平均值为220.01,到2022年增长至379.44,这一显著提升体现了数字技术对金融服务领域的深刻影响。借助互联网革命的推动力,数字普惠金融相较于传统金融体系展现出了更低的成本、更快的速度以及更广泛的覆盖面等优势,有效缓解了用户的融资难题。而在数字普惠金融下,系统性金融风险的传导机制变得更加复杂和难以预测。在解决治理系统性金融风险的途径中,国家审计能发挥重要作用。国家审计通过实施常态化的“经济体检”,可以构建起一个涵盖多个部门、行业及业态的金融风险预警系统。 在经济发展的进程中,实施有效的审计监督至关重要。它不仅能够帮助识别和分析系统性金融风险的根本原因,还能够为经济的高质量发展提供坚实的保障。本文将结合《北京大学数字普惠金融指数》、CRITIC赋权法合成系统性金融风险综合指数、《中国审计年鉴》数据,阐明数字普惠金融对金融风险的影响,理清数字普惠金融下系统性金融风险的传导路径以及推动传导的动因,进而合理配置防范系统性金融风险的审计资源。 本文可能的创新点体现在以下方面:其一,探讨数字普惠金融对系统性金融风险的影响及国家审计的调节效应。其二,研究数字普惠金融以及国家审计对系统性金融风险的非线性关系,更好的发展审计监督模式。其三,提出数字普惠金融下国家审计治理系统性金融风险的对策,丰富相关实证研究。 二、文献综述

1.系统性金融风险机制与防范

系统性风险的形成机制可以粗略概括为内部机制与外部机制。从内部机制来看,金融体系的脆弱性、资产价格的波动性以及市场主体的有限理性等因素导致其内在不稳定性。而从外部机制来看,政策干预和经济周期是两个长期的主要影响来源。学界研究成因的角度与观点较为丰富,例如张泉泉(2014)[1]从金融与财政联动的角度出发,认为系统性金融风险是由于财政风险和金融风险在成因和危害上的相关性而产生的。范云鹏(2020)[2]和白鹤祥等(2020)[3]认为,系统性风险的产生源于金融系统内风险的不断累积,最终威胁到金融系统的整体或局部运作。邹奕格(2022)[4]认为随着金融部门之间的业务日益紧密,跨部门的风险传染也愈加明显。此外,金融市场之间也存在传染效应。例如隋建利(2021)[5]等人通过DCC-GARCH模型研究发现,在遭遇极端风险事件时,国际大宗商品市场与中国金融市场之间的联动性明显加强,这导致了风险传播速度加快和影响范围扩大。叶五一(2018)[6]等测量了不同行业间系统性金融风险的溢出效应,认为系统性金融风险会从金融行业向实体经济扩散。 系统性金融风险防范措施应当是多样化的。早期研究主要强调微观审慎监管,例如马一民(2003)[7]指出,防范金融风险的关键在于建立风险监测指标,完善风险预警机制。魏国雄(2010)[8]认为,最重要的是通过不断加强对银行业金融机构的监管,尤其是风险集中度监管。次贷危机后,学者们开始关注宏观层面的系统性金融风险机制,王靖国(2011)[9]提出,需强化央行在系统性金融风险防范中的角色。关崇明等(2012)[10]指出系统性金融风险的监管离不开国际合作。王兆星(2020)[11]认为,有效防范系统性金融风险需加强逆周期调控。Ludvigson等(2021)[12]研究表明,在金融风险防范中应特别重视宏观经济和金融市场的稳定性。吴茂光和冯涛(2022)[13]通过实证研究发现,缓解金融抑制并高度关注政府债务风险是防控系统性金融风险的关键。张怀文和张秀全(2022)[14]发现,持续推动经济增长是防止系统性金融风险的重要措施。 2.数字普惠金融及其影响 自2008年金融危机以来,数字普惠金融获得了广泛的关注。金融包容联盟(AFI)提出了包容性金融统计指标体系。数字普惠金融最初是在2005年由联合国正式提出的,指的是能够有效全面服务于社会各个阶层的金融体系(焦瑾璞等,2015)[15]。数字普惠金融能够更好地满足低收入和弱势群体的金融服务需求(郭峰等,2016)[16]。齐兰、王旦(2023)[17]讨论了数字金融在中国的发展及其对经济增长的促进作用,尤其论述了它在促进中小企业融资和支持创新经济增长模式中的重要性。周明生、周洁(2023)[18]指出数字金融技术能够显著改善资金管理和支付系统的效率。陆岷峰等(2024)[19]在文章中提出了数字金融通过提升金融包容性来推动社会经济发展的路径。王博等(2024)[20]指出数字金融通过缓解企业融资约束提高企业的可持续发展绩效水平。 3.国家审计治理系统性金融风险 如今,我国学术界普遍认为国家审计是治理治理金融风险的重要手段,对于金融市场的审计监督近年来也有了一定的研究。王家华(2020)[21]深入分析了政府在维护金融安全中的作用,建议对实体金融机构采取连续性、全方位的审计方式,。张曾莲(2021)[22]通过实证研究,发现在经济发展质量较低的地区,政府审计能发挥更加显著的风险监控效果。孙俊磊(2023)等[23]认为金融审计的核心在于维护金融体系的稳定性。王学凯(2020)[24]等认为处理系统性金融风险涉及深层次的微观层面、中观层面及宏观层面的逻辑。基于此,徐京平(2023)[25]等进一步研究国家审计防范系统性金融风险的逻辑,认为国家审计有效治理系统性金融风险。 三、理论分析与研究假设

1.数字普惠金融对系统性金融风险的抑制作用

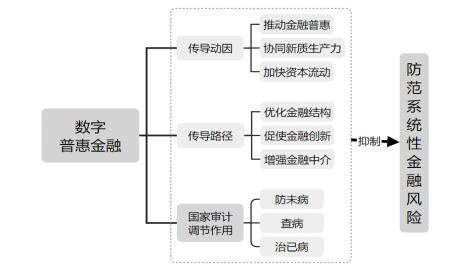

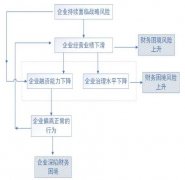

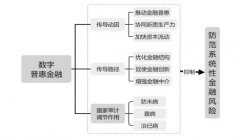

系统性金融风险目前公认的传导动因为债权债务关系形成的传染性渠道和共同处于某一风险敞口中的共同冲击渠道。金融体系的核心——商业银行正在利用数字普惠金融实现降本增效,这也就意味着传统的金融体系共同处于数字普惠金融这一风险敞口之中。数字普惠金融的发展会给系统性金融风险带来内外部诸多影响,并产生不同程度的加剧或抑制作用。 (1)抑制系统性金融风险传导的动因 一是增强金融中介竞争力。金融中介本身可以通过自身的信息降低市场交易中的信息不对称问题,通过分散投资和调整期限结构降低交易成本与风险。数字普惠金融的发展使得信息快速传播,信息获取成本大大降低,金融中介可以借此提升自身的服务质量。从而通过减少信息不对称而降低风险。二是促使金融创新。大数据、云计算等科技的发展,提升了数据的分析与处理能力,促进了金融服务的实时化、个性化。金融机构可以通过大数据金融模型进行客户的信用评估、风险监测、贷后管理、还款管理等,有效管理共同风险敞口,有效提升金融机构抗风险能力。三是优化金融系统自身配置。数字普惠金融通过优化金融体系的机构设置和工具结构,促进金融系统资金在不同部门,行业之间转移,抑制传染性渠道造成的风险传导。同时利用数据要素推动数据资产进行升级,促进金融数字化转型,优化自身服务。 (2)抑制系统性金融风险的传导路径 从系统性金融风险传导路径上看,一是数字普惠金融推动金融更加普惠。近年来央行大力推动普惠金融发展,金融克服时空限制,金融产品多样化,功能多元化。更多民营与中小微企业的信贷需求得到满足,促进产业机构优化。同时它还能惠及西部等边远地区的居民,促进当地消费和家庭收入的增长。二是资本流动速度加快。根据马克思政治经济学理论,资本会从利润率低的地方转移至利润率高的地方,以互联网为媒介的数字金融无疑为这项运动提供了较大便利性与快捷性。由于中国金融业占GDP比重较小,仍处于成长期,可以初步判断,资本的转移会在一定程度上间接地抑制系统性金融风险的传播。三是数字普惠金融与新质生产力协同发展。金融本身的数字化转型服务于产业的数字化提升,更有效的组织经济活动,优化资源配置。服务于数字化引领的新服务、新制造。 根据以上分析,本文提出第一个假设: H1:数字普惠金融对系统性金融风险影响具有抑制作用。 2.国家审计在防范系统性金融风险传导中的调节作用 国家审计产生于国家治理之中,国家依法监督权力的运行。自党的十九大以来,党中央深化了审计管理体制改革,成立了中央审计委员会,并要求审计部门履行常规的“经济体检”职责。这一体检功能被视作能够发现问题(查病)、解决问题(治已病)以及预防未来问题的发生(防未病)。其一是预防系统性金融风险。国家审计利用其权威以及强大的信息获取能力,及时发现金融系统里的潜在风险或苗头,及时进行风险提示,提前采取措施进行预防。其二是查明系统性金融风险。国家审计可以从宏观统御角度,对金融机构运营状况进行深入审计,判断是否是单个金融机构风险。利用权威性确保金融机构信息披露充分透明,减少因信息不对称而引发的风险,提高金融决策的科学性,避免明斯基时刻的“赌勇”行为(陈昆亭,2020)[26]。其三是治疗系统性金融风险。国家审计有较强独立性,可以在审计过后开展跟踪落实审计,确保整改措施得到执行,促使相关制度建立健全,以抵御未来风险。 随着金融市场复杂性不断提升,跨市场,跨时空的交叉型金融业务不断增加,系统性金融风险的传染性渠道威胁也大大增强。国家审计可以利用独特优势进行防范。其一是综合全面。金融业态趋于复杂,原本的“分业监管”策略已经不适用于当下的金融业混业经营。国家审计可以利用其地位同时介入多个市场及交叉性业务中,开展综合审计,填补监管空白,增强宏观防范。其二是独立。金融业务范围越来越广泛,金融市场利益关系错综复杂,其中不乏存在利益输送问题,常设的审计机关有可能存在利益相关,而国家审计可以以其超脱的地位避免受到腐蚀,有较强独立性优势。 因此,提出第二个假设: H2:国家审计监督对数字普惠金融抑制系统性金融风险时有正向调节作用。 综上所述,数字普惠金融对系统性金融风险的抑制机制如图1所示。  图1 数字金融对系统性金融风险的影响机制 四、研究设计

1.主要变量说明

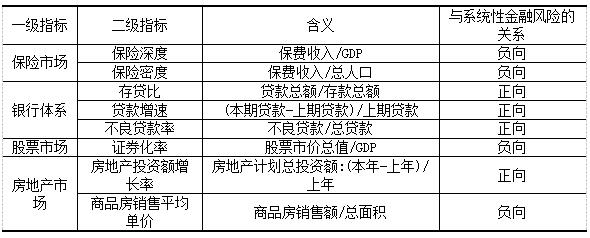

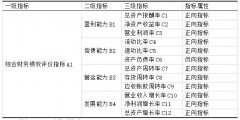

(1)被解释变量 系统性金融风险是由多种因素综合作用形成的,因此不能仅凭单一指标来评估,本篇借鉴李优树和张敏(2020)[27]的研究方法,从保险市场、银行体系、股票市场、房地产市场四个维度出发,采用CRITIC赋权法综合各项指标,形成系统性金融风险的综合评价指标。具体指标体系如表1所示。 (2)核心解释变量 以北京大学数字金融研究中心编制的数字普惠金融总指数及其分指数来反映中国各地区数字普惠金融的发展状况,作为核心解释变量。 (3)控制变量 参考已有文献,选取人均GDP(PGDP),劳动力水平(LABOR),对外开放程度(WTO),城镇化水平(TOWN),产业结构(INSTR),通货膨胀率(CPI),金融发展水平(FIN)作为控制变量。 表1 系统性金融风险指标体系  注:正向和负向分别表示指标的变化方向与系统性金融风险的变化方向一致或相反。 (4)调节变量 在《中国审计年鉴》上摘录各省每年的审计单位与违规金额,用违规金额除以审计单位计算出国家审计监督力度,作为调节变量。 (5)门限变量 鉴于研究模型并非简单的线性关系,且数字普惠金融的发展可能存在阶段性特征,因此本研究将数字普惠金融总指数作为门限变量,从多角度分析数字普惠金融与系统性金融风险之间复杂的非线性关系。 表2 模型变量指标体系  2.样本与数据来源

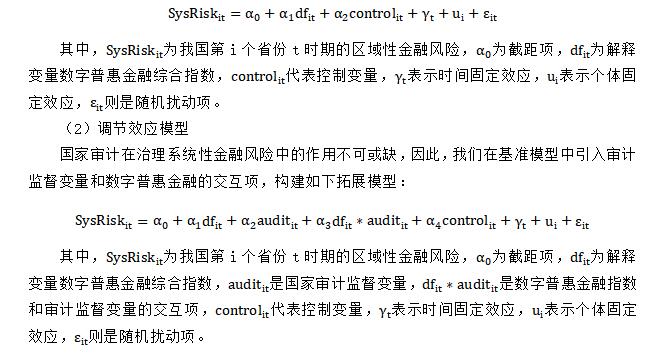

本文选取了2011年至2022年间中国30个省(自治区、直辖市,不包括西藏)的面板数据进行研究。系统性金融风险指数是通过CRITIC赋权法合成的,而数字普惠金融指数则来源于《北京大学数字普惠金融指数(2011-2022年)》,审计监督指数来源于《中国审计年鉴(2011-2023)》,其余数据均来源于各省统计年鉴。 3.模型设定 (1)基准线性回归模型 本文构建如下计量经济模型:  五、实证分析

1.描述性统计

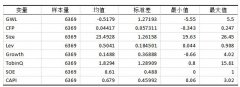

从表 3可以看出系统性金融风险最小值为0.236,最大值为0.815,说明各省之间金融风险差异较大,存在明显地域特征。国家审计监督力度最小值为3.963,最大值为9.078,说明各省客观经济条件影响,国家审计监督力度存在差异。产业结构最大值为1.412,最小值为0.80,说明不同地区第三产业占比存在较大差距,标准差最大的指标是金融发展水平,这表明各地区的金融发展水平差异显著,同时产业结构也显示出明显的区域分化特点。 表3 各变量描述性统计  2.基准回归结果

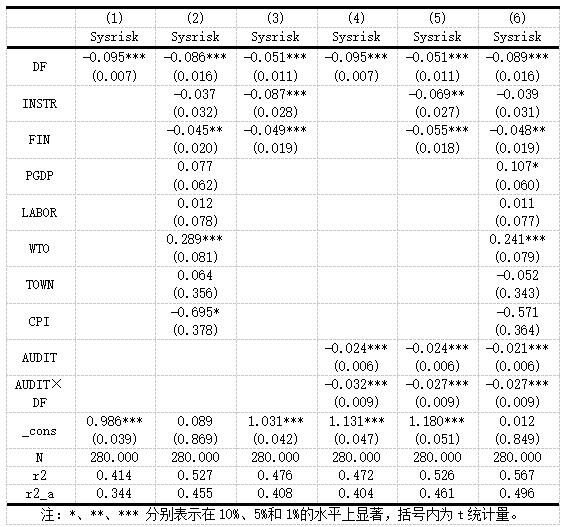

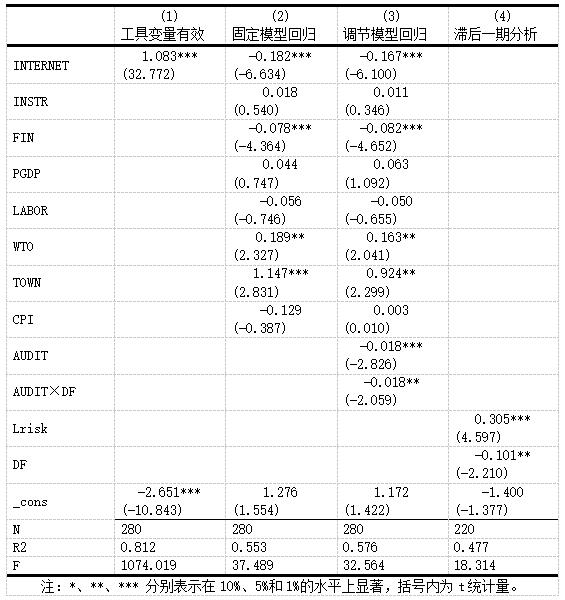

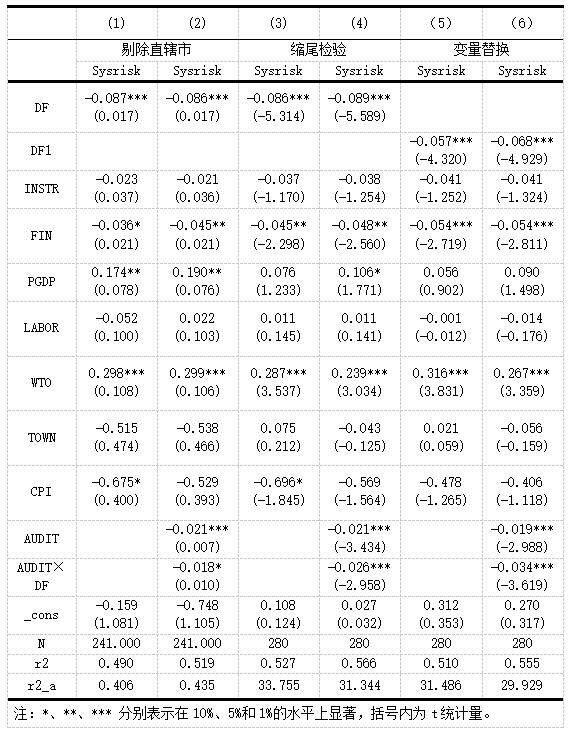

在模型选择检验方面,基准回归模型豪斯曼检验系数为0.0009,拓展模型豪斯曼检验系数为0.00257,均小于0.05,因此本文模型运用固定效应回归,回归结果如表 4所示 表4 固定效应回归  列(1)、(2)、(3)分别展示了未加入控制变量、加入产业结构和金融深度、以及加入所有变量的回归结果。结果显示,在这两个模型中,数字普惠金融的系数为显著负值,并且在1%的显著性水平下通过了检验,这表明在数字普惠金融的背景下,系统性金融风险得到有效控制。在控制变量方面,金融发展水平显著为负,这表明金融发展的深化有助于减轻区域内的系统性金融风险。 列(4)、(5)、(6)在固定效应模型的基础上,加入了调节变量国家审计监督以及交互项。调节变量以及交互项的系数均显著为负,且通过了1%水平下的显著性检验,说明国家审计监督对数字普惠金融对系统性金融风险的影响具有正向调节作用,国家审计监督力度的提升加剧了数字普惠金融对银行系统性风险的抑制作用。 3.稳健性检验 首先关于内生性问题,本文参考李优树(2020)的研究,考虑数据可获得性,采用各省互联网基础条件作为数字金融的工具变量作回归检验,具体结果如表 5所示,列(1)验证互联网基础条件与数字金融普惠总指数显著正相关,证明工具变量有效。列(2)(3)回归结果未发生显著变化。证明模型通过内生性检验。此外,本文对系统性金融风险指标进行滞后一期分析,结果如列(4)所示,滞后一期金融风险指数与上期存在显著正相关,说明系统性金融风险的累积传导效应明显,上期的系统性金融风险水平会对当期的系统性金融风险状况产生影响。 表5 内生性分析  其次,为了确保模型的稳定性,本文采用了三种方法来进行稳健性检验,结果如表 6所示。首先,剔除直辖市。因为考虑到直辖市可能具有一些特殊的经济特性,这些特性可能导致系统性金融风险或审计监督变量出现偏差,本文在剔除四个直辖市后重新进行了回归分析,结果显示没有显著差异。其次,缩尾处理。对数字普惠金融总指数进行双侧1%缩尾处理后再次检验,结果与前文相似。最后,替换变量。本文采用熵值法重新测算了系统性金融风险指标体系下的综合得分,替换前文使用的CRITIC赋权法指标,重新进行回归分析,结果仍显示国家审计监督变量对系统性金融风险有显著抑制作用。 表6 稳健性检验  综合内生性测试以及稳健型检验,可以看出数字普惠金融以及国家审计监督变量对系统性金融风险的影响与初始回归结果相同,均表现出明显抑制作用。参数估计与显著性也未发生较大变化,可以得出模型较为稳定,研究结果可靠。 六、异质性分析

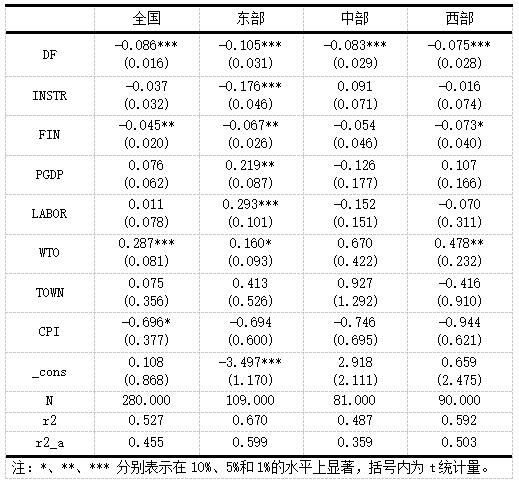

根据北大数字金融普惠指数,目前,我国数字普惠金融的发展呈现出明显的区域差异:东部地区发展速度较快,相比之下,西部地区由于互联网普及程度较低,加上创建数字普惠金融服务相关产业需投入大量初期资金,发展步伐相对较慢。基于此实际情况,本文提出了第三个假设: H3:数字普惠金融对系统性金融风险的抑制作用存在区域异质性。 考虑到各地经济发展情况不一致,为了深入探究数字普惠金融对系统性金融风险的影响,本文将整体样本划分为东部、中部和西部三个子样本进行详细分析,回归结果如表 7所示。 数字普惠金融在不同地区均对系统性金融风险表现出显著抑制作用,抑制效应最明显的是东部地区的,中部地区次之,西部地区抑制效应不显著,影响系数分别为-0.105,-0.083,-0.075。东部地区系数高于全国系数,可能由于西部地区经济发展不充分,区域差异明显,金融集中度不高。 表7 异质性分析  七、总结 本研究旨在探讨数字普惠金融下系统性金融风险的变化以及审计监督建议。实证分析发现:第一是数字普惠金融的发展深化能够有效缓解区域内的系统性金融风险。验证假设H1;同时,国家审计监督也在很大程度上增强了数字普惠金融对系统性金融风险的抑制作用,从而降低了系统性金融风险,验证假设H2。第二是数字普惠金融对系统性金融风险的抑制作用在东部地区表现得最为明显,其次是中部地区,而在西部地区的抑制效果则不显著,验证假设H3。 以上研究结论为数字普惠金融下如何有效防范系统性金融风险提供了三点启示: 第一,推行差异化的数字普惠金融发展战略,推动信息技术与金融发展高质量融合。实证结果表明,国家审计监督对于数字普惠金融发展较好的中、东部地区系统性金融风险抑制作用最明显。中国各省数字普惠金融发展水平参差不齐,对于数字普惠金融发展较成熟,互联网基础条件较好的地区,应该重点提升数字普惠金融产品的品质,以更有效地支持实体经济发展。对于数字普惠金融欠发达的地区,要加大扶持力度,从数字普惠金融基础条件、数字普惠金融产品、人才等多方面发力培养,提升整体经济对系统性金融风险的承受能力,加深数字普惠金融的覆盖广度与深度。此外,需加速技术创新,加强5G、大数据、云计算、人工智能等数字基础设施的建设与优化,激活其在金融服务中的应用潜能。深化数字化技术在各领域的应用,推动城乡数字化建设,提高全社会的数字化水平,以降低金融风险的潜在威胁。 第二,加强国家审计对系统性金融风险的监督。一是确定金融风险审计的具体对象,并适当扩展审计的范围,增加对金融政策效果评估、金融风险预警等新内容的监督;二是通过多样化的审计方法,比如设置金融风险审计服务中心、运用综合金融业务复核、宏观金融政策跟踪等,对金融政策、市场和系统性金融风险进行合规性、经济性等方面的审查和评价;三是完善金融审计法规,宏观上,加快构建科学的金融风险防范监管机制,通过设立金融监管委员会等方式,关注债务规模与资本流动,将宏观杠杆率纳入监管指标,强化资本流向透明度,遏制高风险投资。微观上,推进信息化和大数据审计,健全互联网征信体系,加强对资本流动与金融创新的监管,特别是针对数字金融的发展需求,深化对金融脱媒、影子银行等领域的研究,实施严格的信用评级管理。 第三,创新国家审计工作方法。首先,未来国家审计部门需要对金融风险的管理理念和监督方法进行全面而系统的革新。在达成金融风险审计目标的过程中,应当进行全局性的规划与系统性的安排,基于清晰的金融审计战略目标,对审计内容、重点、资源配置、组织执行及成果应用等方面进行综合协调与管理,以此来提高金融审计的质量和报告的层次与水平。其次,构建一个全方位的审计信息化平台,建立一个纵横贯通的防范性审计网络系统。可以充分利用现有的审计信息化平台等专业网络,实现信息的上下级互联互通。确保审计信息能够及时被分析和应用,加强数据信息的整合和分析,以实现预防系统性金融风险的目标。 参考文献: [1]张泉泉.系统性金融风险的诱因和防范:金融与财政联动视角[J].改革,2014(10):74-83. [2]范云朋.我国系统性金融风险监测与度量研究——基于ESRB-CISS研究方法[J].经济问题探索,2020(11):157-171. [3]白鹤祥,刘社芳,罗小伟,等.基于房地产市场的我国系统性金融风险测度与预警研究[J].金融研究,2020(8):54-73. [4]邹奕格,粟芳.金融行业间的资产风险外溢影响[J].经济与管理研究,2022(2):97-113. [5]隋建利,杨庆伟.国际大宗商品市场与中国金融市场间风险的传染测度与来源追溯[J].财经研究,2021,47(8):139-154. [6]叶五一,谭轲祺,缪柏其.基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析[J].中国管理科学,2018,26(3):1-12. [7]马一民.金融风险的生成机理、初始原因及对策[J].经济体制改革,2003(2):121-124. [8]魏国雄.系统性金融风险的识别与防范[J].金融论坛,2010,15(12):5-10+49. [9]王靖国.系统性金融风险监测与防范的国际经验[J].中国金融,2011(8):59-60. [10]关崇明,蒙泽群,唐宏飞.构建宏观审慎管理框架防范系统性金融风险[J].南方金融,2012(11):49-52+19. [11]王兆星.防范化解系统性金融风险的实践与反思[J].金融监管研究,2020(6):1-5. [12]LudvigsonSC,MaS,NgS.Uncertaintyandbusinesscycles:exogenousimpulseorendogenousresponse?[J].Americaneconomicjournal:macroeconomics,2021,13(4):369-410. [13]吴茂光,冯涛.金融抑制与系统性金融风险:竞争性内在机理研究[J].经济体制改革,2022(5):195-200. [14]张怀文,张秀全.金融结构市场化推升了系统性金融风险吗——基于国际对比的实证研究[J].经济学家,2022(6):98-108. [15]焦瑾璞,孙天琦,黄亭亭,等.数字货币与普惠金融发展——理论框架、国际实践与监管体系[J].金融监管研究,2015(7):19-35. [16]郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(4):1401-1418. [17]齐兰,王旦.数字金融对实体经济质量提升的影响[J].上海商学院学报,2023(4):3-21. [18]周明生,周洁.数字经济与全要素生产率:来自制造业上市企业的经验证据[J].上海商学院学报,2023(5):28-42. [19]陆岷峰,欧阳文杰.构建金融强国:现代化金融生态系统与产业融合发展研究[J].社会科学辑刊,2024(1):150-160+239+241. [20]王博,康琦.数字金融与企业可持续发展绩效——异质性特征、微观机制与宏观调节作用[J].南开经济研究,2024(5):162-176. [21]王家华,周子威.国家审计防范化解重大金融风险的作用机理与路径选择[J].经济问题,2020,(11):124-129. [22]张曾莲,岳菲菲.国家审计维护金融稳定的路径与机制研究[J].金融经济学研究,2021,36(2):34-51. [23]孙俊磊,朱贤明.浅析金融审计防范系统性金融风险机制研究[J].理财,2023(1):80-83. [24]王学凯,樊继达.系统性金融风险:内在逻辑、形成机制与防范策略[J].中共中央党校(国家行政学院)报,2020,24(6):134-140. [25]徐京平,张可雨.国家审计防范系统性金融风险的逻辑、作用与路径[J].财会研究,2023(12):55-62. [26]陈昆亭,周炎.防范化解系统性金融风险——西方金融经济周期理论货币政策规则分析[J].中国社会科学,2020(11):192-203. [27]李优树,张敏.数字普惠金融发展对系统性金融风险的影响研究[J].中国特色社会主义研究,2020(Z1):26-34.

项目资助:南京审计大学2024年大学生创新创业训练计划(项目号:202411287126Y) |

ESG表现与商业银

ESG表现与商业银 企业战略风险对财

企业战略风险对财 数字普惠金融对系

数字普惠金融对系 基于模糊综合评价

基于模糊综合评价 数字化转型对上汽

数字化转型对上汽 新能源汽车产业碳

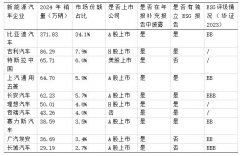

新能源汽车产业碳 数字金融对企业财

数字金融对企业财 企业ESG漂绿对财

企业ESG漂绿对财