股权集中结构下的双层委托人-委托人冲突

|

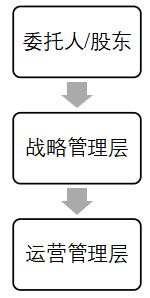

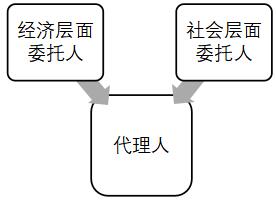

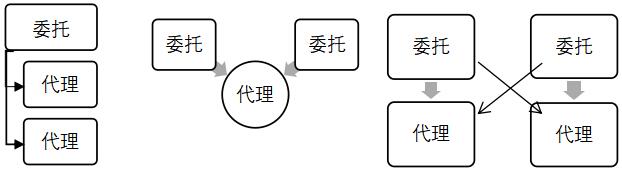

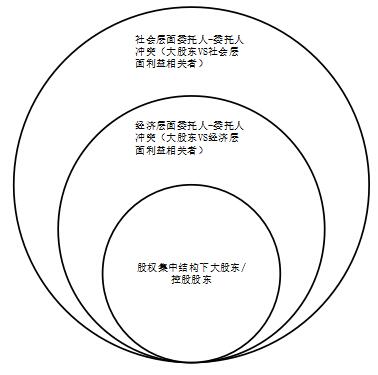

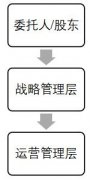

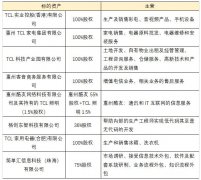

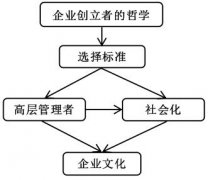

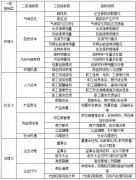

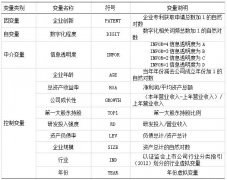

——经济层面与社会层面的视角 陈琛 (江汉大学,湖北武汉 430056) 摘要:委托代理理论作为经典经济学框架,研究因信息不对称与利益不一致引发的冲突及其解决机制。在公司治理领域,该理论已扩展至大股东、中小股东、管理层、债权人及其他利益相关者的多维互动。本文在国有企业股权集中的背景下,提出“双层委托人-委托人冲突”概念,从经济与社会两个层面探讨“一股独大”引发的利益矛盾。在经济层面,大股东可能侵占中小股东财富,并因风险偏好差异与债权人利益产生冲突;在社会层面,大股东的经济利益追求与社会及环境利益相关者需求间亦存在分歧。该理论的提出拓展了委托代理理论的研究范畴,为解决股权集中下的公司治理问题提供了新视角和理论依据。 关键词:委托-代理理论;双层委托人-委托人冲突;股权集中;社会责任 一、双重(层)/多重委托-代理理论的发展 1.双重代理理论:组织结构视角 从组织结构视角来看,双重代理问题主要聚焦于纵向结构中上级的战略管理与下级的运营管理之间的代理关系,尤其是那些持股后成为初级合伙人的战略管理者[1]。第二重代理问题的根源在于战略与运营管理的分离(见图1)。在层级复杂的官僚式组织中,信息传递失真几乎不可避免,且详细的流程和职责划分难以确保下级实际执行符合预期。此外,激烈的竞争环境使下级员工更关注个人利益(如晋升机会),进一步加剧了代理问题。 双重代理理论为分析复杂代理层级间的冲突提供了理论支持。例如,家族企业中的管理层收购会使非家族经理人因成为所有者而面临双重代理困境。在银行大量持有私人养老金基金和资产管理公司股份的制度结构中,银行作为大股东可能导致个人投资者面临资本配置和资产价格扭曲的风险。 本文认为,双重代理理论本质上聚焦于第一类代理问题。然而,上述两个案例涉及的第二重委托-代理冲突,实质上属于股东间的第二类代理问题,如管理层成为家族企业少数股东,或个人投资者与银行的持股控制博弈。这类问题多见于股权高度集中的公司或家族企业,反映了大股东的自利行为及对中小股东的财富掠夺。  图1 双重代理理论 (Child and Rodrigues, 2003) 2.双层代理理论:社会视角 双层代理理论不同于上述双重代理理论,强调股东作为经济委托人和社会代理人的复合角色[2]。该理论划分为两个层次:第一层关注股东与管理者间的委托-代理关系,第二层强调股东作为代理人对社会的责任(见图2)。企业在最大化价值的同时,应主动回应社会期望,维护社会利益,因为第一层的有效性依赖于对第二层的充分考量。这种对接可助力企业的长期利益和可持续性,减少管理主义所带来的代理成本。 双层代理理论从社会视角拓宽了公司治理的范畴。随着全球化发展,企业的长期成功愈加依赖具备社会责任的领导力和决策力。然而,本文对股东能否在履行代理职责时充分考虑社会利益存有疑问,且当前对股东代理行为的监督与评估,仍存在不确定性。尽管该文作者建议设立新的监督委员会以强化持续监督,但其效率和成员行为难以预见。此外,初期的基础文件可能难以适应动态社会需求,难以有效引导股东履行“社会责任代理人”职责。  图2 双层代理理论 (Raelin and Bondy, 2013) 3.多重代理理论:与‘一对一’结构的对比 多重代理理论基于传统单层委托-代理理论,重点研究当至少一个代理人连接至不同委托人时,不同代理群体间的利益冲突。该理论从‘一对一’关系扩展到‘多对多’关系,以解释多重代理冲突[3]。多重代理理论扩展了双重代理理论,通过分析首次公开募股案例,揭示了风险投资方指派的管理代理人与投资银行代理人在承销定价上的目标冲突。不同于双重代理理论专注于公司内部的组织结构视角,多重代理理论淡化了运用场景,认为凡是涉及多个委托人和代理人之间的利益冲突时,多重代理理论更具解释力(见图3)。  图3 多重代理理论 (Arthurs, Hoskisson, Busenitz and Johnson, 2008) 4.比较双层代理理论与双重/多重代理理论在股权集中结构下的应用 双层代理理论相较于双重/多重代理理论,更适合分析中国国有企业中的委托-代理问题。因为双重/多重代理理论侧重于控制权与所有权分离情况下的经济层面代理冲突(即,第一类代理问题),而高度集中所有权的企业通常很少面临管理层与股东信息不对称问题,大股东能够直接控制决策,因此,这样的第二类代理问题落脚的重点在于分析委托人-委托人冲突。此外,尽管多重代理理论较为易懂,其框架却过于宽泛,在特定情境下难以有效应用。尤其是当涉及社会参与者时,该理论难以明确界定委托人与代理人之间的关系与责任,也难以评估相应的代理成本或建立有效的公司治理机制。 相较而言,双层代理理论的优势在于其同时关注经济和社会层面的代理冲突,适用于我国国有企业的复杂背景。国有股东承担着稳定宏观经济和保障公共福利的政治目标,因此该理论不仅能解释经济层面的代理冲突(如国有控股股东与代理人之间),还揭示了社会层面的代理需求(社会利益相关者与国有控股股东之间)。 二、股权集中结构下双层代理理论应用的关键问题 假设将双层代理理论应用于股权集中结构下的公司治理,本文需探讨以下关键问题:(1)在大股东拥有绝对控制权的情况下,双层代理关系的有效性;(2)如有效,如何明确代理角色;(3)在讨论第二类委托-代理问题时,如何识别潜在的社会层面委托人-委托人冲突,以丰富本研究的理论贡献。 基于双层代理理论,本研究将高度集中所有权下的委托-代理关系划分为两层:第一层是经济层面,涉及大股东、少数股东和外部债权人与代理人之间的关系;第二层是社会层面,涵盖社会和环境利益相关者与代理人之间的关系。大股东是否能作为少数股东的代理人,存在争议,主要基于以下两点原因: 首先,大股东的机会主义行为往往会通过隧道效应侵占少数股东的财富。此外,大股东缺乏有效的监督能力,并且不太可能代表多个委托人的需求[4]。其次,作为零散的个人投资者,少数股东难以形成有效的联盟向大股东表达诉求。即便少数股东可以团结一致,他们仍需指派代表来传达诉求。通常,持股比例最大的少数股东担任此角色。然而,大股东的威慑可能引发该代表的“搭便车”心态,因此,无法有效表达少数股东的诉求[5]。这种情况的频繁发生不仅会加剧隧道效应,还会导致少数股东的利益无法得到有效保护,从而陷入恶性循环。 此外,本文对于独立董事能否代表少数股东也持怀疑态度。实证数据表明,当前我国国企独立董事的人数设置仅符合相关法规的最低要求,而非就各自情况商榷[6]。因此,在外部监督不足的情况下,独立董事难以有效履行代理职责。 在股权集中的公司治理结构下,本文认为,管理者可能更适合担任代理人。根据公司“内部人”与“外部人”的定义,管理者和大股东/控股股东都属于公司内部人。由于少数股东在公司决策中信息获取有限且投票权较小,理应由内部人(如管理者)充当他们的代理人。此外,有研究表明,大股东往往不积极参与日常运营,也不太可能反对管理层的决策[7]。因此,管理者的提案可能成为少数股东向大股东表达诉求的主要途径。 尽管双层代理理论扩展了代理理论的社会维度,但尚未建立完整的框架来分析经济和社会层面的委托人-委托人冲突。在我国国有企业中,除传统纵向的第一类委托-代理问题外,还因国有大股东的集权及其特定的政治目标,存在横向的第二类委托-代理问题,即国有大股东对中小股东的财富侵占,以及扩展至社会层面的社会利益相关者与国有大股东之间的利益冲突。为完善双层代理理论,本文提出“双层委托人-委托人冲突”概念,结合国有企业的治理特征,从经济和社会两个视角分析委托人-委托人冲突(如图4)。  图4 双层委托人-委托人冲突 (作者绘) 三、构建双层委托人-委托人代理理论架构 1.经济层面委托人-委托人冲突 (1)财富侵占 财富侵占是指大股东或控股股东通过不正当手段强行获取少数股东的股权或其他经济利益(如现金分红),在股权高度集中的公司中尤为常见,并被视为典型的委托人-委托人冲突。例如,马来西亚联合工程公司(UEM)的控股股东收购母公司32.6%股份,引发市场对其通过高价转移资金的担忧,导致UEM股价在信息披露后下跌38%。此外,在法律体系较为薄弱的地区,大股东更易通过不当手段谋取私利,如在家族企业中任命亲属担任关键职位,或利用关联交易从事内幕操作。 在分散股权结构下,股东之间的利益诉求相对一致,或因相互制衡而降低了财富侵占的可能性;而在股权高度集中的公司中,大股东的利益趋于一致,但往往与少数股东的利益相悖。更关键的是,分散股权结构中任何单一股东通常不具备足够的投票权来控制整个股东群体,从而减少了利益侵占的风险。相比之下,股权集中的公司中,大股东基于机会主义则倾向于侵占少数股东的财富,并将此行为视为对其代理角色成本的“合理补偿”。在经济损失压力下,少数股东可能选择放弃法律途径,转而将自身权益转让给大股东以规避风险。另一方面,大股东也可能基于声誉动机善待少数股东,以达到吸引资本的目的。然而,在1997-1998年亚洲金融危机期间,一些高声誉公司依然继续侵占少数股东利益。 本文发现,中国国企的大股东与中小股东间的经济层面财富侵占问题因外部政治环境的强势、法律环境的薄弱以及内部公司治理机制的失效而进一步加剧。例如,尽管中国证券市场法规的实施在一定程度上有助于少数股东保护,但这一效果取决于企业与政府联系的疏远程度[8]。此外,在地方政府控股的企业中,任命政府官员担任独立董事未能有效提升企业价值;相反,频繁的关联交易和过度投资使得少数股东利益进一步受损[9]。另外,在非控股股东监督激励较强的情况下隧道效应有所缓解,但因董事会成员与主要控股股东关系密切,关联交易仍然频繁发生。同时,董事会成员人数的增加导致劳动冗余,从而削弱了董事会在保护少数股东利益方面的作用[10]。 (2)风险偏好冲突 股权集中度的增加显著影响大股东的风险偏好,特别是在国有企业和家族企业背景下,大股东的风险偏好表现出显著差异。国有企业股东更倾向于承担高风险,而家族企业则往往采取风险规避策略,以保持财务稳健性。 根据现代投资组合理论,多元化投资的股东通常更具风险偏好,因为其熟悉风险分散原则。这一理论可用于解释国有股东相较于其他所有制形式的股东更高的风险容忍度。例如,由于资本限制,中国的私营家族企业难以实现投资多元化,因而采取更保守的风险策略。相较之下,国有企业的所有者(国家或政府)通常拥有跨行业的多元化投资组合,且较少受到资金限制。此外,政府通常委派官员担任国企高级管理人员,并提供丰厚绩效薪酬,激励他们关注短期财务业绩[10]。不合理的薪酬结构进一步促使国有企业更倾向于采取高风险策略。 大股东的高风险偏好往往引起外部债权人,尤其是金融机构的不满。作为企业的主要债权人,金融机构通常偏好稳定的投资环境以保障利息收入,而违约风险的上升可能增加其潜在损失。在企业长期债务资本结构中,金融机构,特别是银行,占据重要地位。与其他行业相比,金融机构在外部监管框架、内部风险控制和信息透明度方面存在显著差异。例如,单一银行即可对资本和资产价格产生重要影响,因为银行及其他金融机构的资本成本和杠杆率通常远高于非金融行业,甚至可达后者的十倍[11]。此外,由于信息透明度不足,这些机构面临资产配置风险,且因不良贷款的处置压力而承担较高的破产风险。因此,银行及其他金融机构对风险控制具有严格要求。作为企业的主要外部债权人,其与大股东或控股股东之间的风险偏好冲突愈发显著。 2.社会层面委托人-委托人冲突:企业社会责任表现 根据过度投资假设,如果公司治理未能有效监控管理层行为,管理者可能会为了提升个人形象而进行不道德的过度投资,尤其是在企业社会责任活动上。然而,这种不道德行为最终可能导致企业资源浪费,从而损害公司价值,误导股东认为投资社会责任会对公司财务表现产生负面影响。基于此理论,作为股权集中结构下的实质控制人,大股东和社会导向利益相关者之间可能出现潜在的利益冲突。本文将这一冲突定义为社会层面的委托人-委托人冲突。 除了过度投资假设外,大股东和社会利益相关者之间在社会责任的参与范围、程度以及社会责任披露质量上也存在分歧[12]。大股东本身具有强烈的利益主张,再加上社会和环境利益相关者通常不会参与公司战略决策过程。因此,缺乏有效的沟通渠道(例如:有效的相关代理人或代表)加剧了社会层面的委托人-委托人冲突。 对于我国国企而言,其社会责任表现应体现出在战略上坚持可持续发展原则,优先保障社会福利,以彰显社会主义价值。然而,多项实证研究却揭示了国有企业在社会责任方面的不足。例如,与私营企业相比,国有企业参与社会活动的动因更多源自政治晋升需求,而非自愿或法律合规[13]。这种政治驱动的行为导致当国企关键人员与政治权力脱节时,其社会责任表现会更差[14]。 四、委托-代理理论的最新发展 自2013年以来,大多数研究扩展了双/多重代理理论,聚焦于复杂企业结构和商业环境中的经济层面代理冲突。例如,有学者在延续多重代理理论时,研究了企业与非营利组织联盟中的多重代理问题及其行为性代理的特征[15]。还有学者讨论了子公司多重代理问题,揭示了集团繁冗架构的低效资本投资和隧道效应[16]。另外,当私募股权基金作为委托人时,由于权力、信息和激励分配的不对称性,普通合伙人与有限合伙人之间可能会出现三种利益对齐障碍[17]。 近年来,多重委托-代理研究逐步扩展至国企,尤其是在政治官员参与企业管理的情境下。例如,中国国企的特殊性质形成了公共代理人(政府官员)与私人代理人(企业CEO)共存的双重代理模型,研究发现公共代理人更倾向于回应国家政策并寻求政治晋升,而私人代理人则更关注企业的合法性问题[14]。此外,具有政治关联的公共代理人对企业决策产生积极影响,帮助企业降低政策风险并获得更多关键资源[8]。与本文主旨契合,也是学者正在关注中国国有企业中多重委托人(商业、社会和私人委托人)的需求,探讨这三类委托人如何向国有企业代理人施加不同压力,以及代理人的回应[18]。 因此,双层代理理论对社会层面代理冲突的分析,以及近年来在国有企业背景下对多重代理理论的扩展,为本研究提供了构建经济层面和社会层面委托-代理冲突在国有企业情境下的理论与实证依据。这些研究结果也强调了,在政府委托人或政府指派的代理人主导的环境中,构建双层或多层委托人-代理人结构的必要性。毕竟在当今中国国有企业的委托-代理困境中,政治关联和公司治理机制的不兼容性对企业缓解代理冲突具有显著影响[10]。因此,未来的相关研究应重点探讨适宜的治理机制,以缓解集中股权结构下的双层委托人-代理人冲突。 五、总结与启示 本文回顾了双层或多重委托代理理论的发展,聚焦于股权高度集中的公司治理结构背景下的“委托人-委托人冲突”问题,旨在完善社会层面的委托代理分析框架。在经济层面,委托人-委托人冲突主要体现为大股东与中小股东及债权人之间的利益矛盾。大股东凭借控制权可能通过财富转移或决策操控获取不公平利益,侵害中小股东的长期财富积累。此外,大股东与债权人之间的冲突源于风险偏好差异。大股东往往偏好高风险、高回报的投资策略,而债权人更倾向于保守的财务政策以控制违约风险。这种矛盾在国有企业中尤为突出,政府作为大股东,其风险偏好可能与债权人对财务稳健性的要求相冲突,进而影响企业财务稳定性和长期发展。在社会层面,冲突表现为大股东与社会及环境利益相关者(如员工、消费者、社区、环保机构等)之间的矛盾。大股东可能因追逐经济利益忽视企业的社会责任,导致环境保护和社会福祉方面的投入不足;同时,也可能将社会责任作为政治工具进行过度投资,浪费资源,削弱企业财务健康和长期发展能力。尽管经济与社会层面的冲突有所差异,两者均反映出在高度集中的股权结构下,大股东通过不同方式影响公司决策,可能损害中小股东、债权人及社会公众利益。这不仅加剧了财富分配不公,也可能削弱公司长期竞争力和社会声誉。因此,公司治理的关键在于平衡大股东、中小股东、债权人及社会利益相关者的利益,缓解上述冲突,以实现企业长期稳定发展。 未来研究可重点关注不同股东结构(如家族企业、国有企业)下的利益冲突调节机制,尤其是在资本结构与财务政策方面探索平衡大股东与债权人风险偏好的方法。此外,企业社会责任在高度集中的股权结构中的履行模式也是重要方向,需研究如何优化资源配置,兼顾社会责任与股东利益。针对国有企业,研究可进一步分析政策干预和监管机制对治理透明度提升及负面控制效应缓解的作用。 参考文献: [1]Child, J. and Rodrigues, S.B., Corporate governance and new organizational forms: Issues of double and multiple agency[J].Journal of Management and Governance.2003.7, pp.337-360. [2]Raelin, J.D. and Bondy, K., Putting the good back in good corporate governance: The presence and problems of double‐layered agency theory[J]. Corporate Governance: An International Review.2013.21(5), pp.420-435. [3]Arthurs, J.D., Hoskisson, R.E., Busenitz, L.W. and Johnson, R.A., 2008. Managerial agents watching other agents: Multiple agency conflicts regarding underpricing in IPO firms[J].Academy of Management Journal.51(2), pp.277-294. [4]Jiang, F., Cai, W., Wang, X. and Zhu, B.,Multiple large shareholders and corporate investment: Evidence from China[J].Journal of Corporate Finance.2018.50, pp.66-83. [5]战勇,严太华.公司治理中多重委托代理悖论与制度辅助——兼与冯根福商榷[J].财经科学,2007(3):97-104. [6] Jiang, F. and Kim, K.A., Corporate governance in China: A modern perspective[J]. Journal of Corporate Finance,2015.32, pp.190-216. [7] Dressler, E., Voice and power: Do institutional shareholders make use of their voting power?[J].Journal of Corporate Finance, 2020.65, pp.101716. [8] Pang, C. and Wang, Y.,Political connections, legal environments and firm performance around the world[J]. International Journal of Finance & Economics,2021. 26(3), pp.4393-4409. [9] Wang, L.,Protection or expropriation: Politically connected independent directors in China[J]. Journal of Banking & Finance, 2015. 55,pp.92-106. [10] Jiang, F. and Kim, K.A.,Corporate governance in China: A survey[J]. Review of Finance, 2020. 24(4), pp.733-772. [11] Laeven, L. and Valencia, F.,The use of blanket guarantees in banking crises[J]. Journal of International Money and Finance, 2012.31(5), pp.1220-1248. [12] Kavadis, N. and Thomsen, S.,Sustainable corporate governance: A review of research on long‐term corporate ownership and sustainability[J].Corporate Governance: An International Review, 2023.31(1),pp.198-226. [13] Li, Q. and Guo, M.,Do the resignations of politically connected independent directors affect corporate social responsibility? Evidence from China[J]. Journal of Corporate Finance, 2022.73,p.102174. [14] Li, S. and Lu, J.W., A dual-agency model of firm CSR in response to institutional pressure: Evidence from Chinese publicly listed firms[J]. Academy of Management Journal,2020.63(6), pp.2004-2032. [15] Rivera‐Santos, M., Rufin, C. and Wassmer, U., Alliances between firms and non‐profits: A multiple and behavioural agency approach[J].Journal of Management Studies, 2017.54(6), pp.854-875. [16] Purkayastha, A., Pattnaik, C. and Pathak, A. A., Agency conflict in diversified business groups and performance of affiliated firms in India: Contingent effect of external constraint and internal governance[J]. European Management Journal, 2022.40(2), pp.283-294. [17] Batt, R. and Appelbaum, E., The Agency Costs of Private Equity: Why Do Limited Partners Still Invest?[J].Academy of Management Perspectives,2021.35(1), pp.45-68. [18] Apriliyanti, I. D., Dieleman, M. and Randøy, T.,Multiple‐principal demands and CEO compliance in emerging market state‐owned enterprises[J].Journal of Management Studies, 2023. 61(6), pp.2406-2436. |

股权集中结构下的

股权集中结构下的 归核化战略下资产

归核化战略下资产 现金持有、分析师

现金持有、分析师 数字经济时代下企

数字经济时代下企 快递业ESG信息披

快递业ESG信息披 数字化转型、信息

数字化转型、信息