薪酬激励对员工工作积极性的影响研究

|

吕晓康 (山东省东明县民政局,山东 东明 274500) 摘要:知识经济时代背景下人才成为企业市场竞争的核心因素之一,薪酬激励的有效落实,能够在充分激发职工参与积极性的同时,为企业运营管理工作的高质量开展提供支持。本文从薪酬激励的积极性影响分析入手,并阐明企业员工积极性调动中薪酬激励的具体实施。 关键词:积极性;薪酬激励;员工;影响 竞争激烈的市场中企业能否稳住脚跟,受到员工工作积极性调动的直接影响,薪酬激励的有效实施,能够在充分调动职工积极性的同时,为企业运营管理工作的有效开展提供支持。鉴于此,探讨企业管理中薪酬激励体系的有效实施,对促进企业可持续发展有着重要影响。 一、薪酬激励影响员工积极性的机制分析 分析当前员工工作积极性调动中薪酬激励的实施,其主要作用机制表现为: 一是满足员工物质需求。薪酬作为职工获取经济资源的核心途径,在满足个体基本生存需求方面发挥关键作用。从基础生活保障到教育医疗等发展性需求,薪酬水平直接影响着员工的生活品质与经济安全。当薪酬达到满足基本生活所需的阈值时,员工可将认知资源更多投入到职业发展中。合理薪酬保障能够显著降低员工生活压力,使其专注于职业能力提升与工作目标达成。另外,随着薪酬水平提升,职工不仅能够实现住房购置等重大消费目标,还能追求更高品质的物质生活,依托于正向激励来进一步强化其职业发展动机,形成薪酬水平与工作投入之间良性循环[1]。 二是满足职工价值观。在实际运营管理过程中,内部薪资结构与个体员的职业素养、绩效表现以及职位层级存在显著关联。获得相对优厚报酬职工可将其视为组织对其专业能力与劳动付出的肯定,这种正向反馈有助于增强其职业价值认同感。在实际薪酬管理过程中,企业可借助奖金激励或职位晋升等方式对高绩效员工进行表彰,以双重认可机制的形式为员工赋予物质层面奖励,并满足员工精神需求,进一步提升职工的归属感与成就感,进而形成持续提升工作表现良性循环。由此表明,合理的薪酬体系能够显著提升员工工作投入度,而薪酬与贡献不匹配则会导致职业倦怠等负面心理效应出现[2]。 三是营造公正公平氛围。健全且公正的薪酬体系是构建积极向上工作氛围,以及激发员工工作热情的关键所在。薪酬公平性涵盖内部公平、外部公平及个体公平等方面。其中内部公平强调企业内部员工付出与所得相符,注重消除因不合理内部薪酬差异所引发消极情绪;外部公平则强调企业薪酬在市场上的竞争力,避免因薪酬水平偏低而引发员工的不满;个体公平则力求个体薪酬与其工作绩效及个人能力相匹配,保证卓越绩效者获得合理激励。当员工感知到薪酬公平的存在,其将会认为自身身处于公正透明的工作环境中,个人努力付出能够得到相应回报,进而塑造积极工作态度[3]。若薪酬体系存在不公平现象,则易导致员工心理失衡,降低工作积极性,甚至会导致员工离职等负面结果的频繁出现。 二、企业薪酬激励现状分析 1.薪酬结构不合理 当前部分单位的薪酬体系存在显著激励结构失衡问题,其薪酬构成呈现“基本工资主导型”特征,基本工资占比高达70%,而绩效工资和津贴补贴分别仅占20%和10%。因薪酬结构失衡导致薪酬增长机制僵化,员工收入增长过度依赖受制于财政预算的基本工资调整,难以有效反映个体工作价值差异。同时,固定酬占比过高导致激励功能被弱化,使得员工工作呈现出"平均主义"现象,抑制了员工的工作积极性[4]。此外,绩效薪酬占比不足导致其激励效果受限,即便员工取得突出业绩也难以获得相应回报,继而对职工创新动力的激发产生影响。较低的津贴补贴比例也无法充分体现岗位特殊性,进一步对薪酬差异化激励作用的体现产生影响。 2.绩效评估不完善 部分企业单位绩效评估体系的缺陷,主要体现在以下方面:一是指标设置片面性。许多企业在绩效考核中,过度侧重于可量化的工作任务完成数量及产生的经济效益。二是量化标准的缺失。部分企业绩效评估指标存在定义模糊、难以量化的现象。在评估员工工作态度,仅使用“优秀”、“良好”等定性描述,缺乏具体、客观的评价标准和量化指标,导致评估结果带有较强的主观色彩,难以真实反映员工的工作表现。三是评价方法的主观性。部分企业绩效评估主要依赖于上级领导主观评价,缺乏多元化的评价主体和客观评价方法。上级领导评价结果易受个人偏好、人际关系等主观因素影响,导致评价结果产生偏差,难以全面、准确地反映员工工作绩效[5]。此外,部分企业在绩效评估中未能充分采纳员工自我评价和同事评价,导致评价结果缺乏全面性和客观性,容易引发员工的不满,进而影响企业整体运行效率。由于绩效评估结果无法准确反映员工实际工作表现,难以实现薪酬与绩效的有效联动,继而对薪酬激励的整体效果产生影响。 3.激励缺乏个性化 纵观当前企业薪酬激励体系的实施,对员工个体差异化需求缺乏考虑成为关键问题之一,考虑到不同岗位人员在工作属性、职责范畴及技能要求上存在显著性差异,部分单位在薪酬激励方案设计时,易采取“一刀切”式策略,缺乏精细化、针对性激励措施。此外,员工的个人职业发展阶段与规划路径亦呈现多样性,因此,差异化薪酬激励显得尤为重要。而,分企业未能充分考虑员工所处的展阶段,未能提供与之相匹配的薪酬激励方案,导致激励效果不佳,员工对薪酬激励的满意度和认同感相对较低[6]。 (一)4.缺乏非经济性报酬 不同于物质性经济报酬而言,非经济性报酬涉及到工作挑战度、工作认可度、工作氛围等隐形要素。尽管此类报酬常以隐性方式存在,但员工对其关注度会随工作年限增加持续增高。对于部分企业员工而言,薪酬福利不再是择业的唯一决定因素,如工作环境和通勤时间等因素亦构成重要考虑因素。部分企业对非经济性报酬存在忽视,难以形成对当代企业职工的有效吸引力,亦不利于激发和维持在职员工的工作热情。 三、企业员工工作积极性的薪酬激励策略 1.薪酬体系优化设计 要想在员工工作积极性调动中充分发挥出薪酬激励的作用,需以薪酬体系的优化设计为前提。鉴于此,需结合企业实际管理情况的分析,从以下方面入手来优化薪酬体系,具体包括: 一是薪酬结构合理调整。合理的薪酬体系是激发企业职工工作热情的关键因素。考虑到当前单位薪酬结构中存在基薪比例偏高,且绩效工资与津贴补助比例不足问题,企业可视情况适度下调基薪在总薪酬中的比例,将其限定在特定范围(如 40%-50%),能够在保障职工基本生活保障的同时,为绩效工资与津贴补助的提升预留空间。同时,将绩效工资比例提高至 30%-40%,并使其与职工实际工作表现紧密关联,从而充分发挥绩效工资激励效应。津贴补助比例可调整至 10%-20%,并进一步细化其种类、标准,以充分体现岗位特殊性。对于地处边远艰苦地区企业,需视情况加大对边远艰苦地区津贴的发放力度,以吸引并留住人才。通过对薪酬结构进行优化调整,可增强薪酬的激励效应,进而有效激发职工工作积极性[7]。当职工明确其工作绩效可直接影响薪酬收入,且特殊岗位付出能获得相应回报时,可充分调动职工积极性,在显著提升工作效率与质量的同时,为企业的发展贡献力量。 二是明确薪酬层级。在企业薪酬体系优化过程中,构建科学合理的薪酬层级结构发挥重要作用。该体系建立需基于岗位价值评估理论,通过系统分析各岗位的工作职责、专业技能要求、工作复杂程度以及组织贡献度等核心要素,科学确定岗位的层级序列。对于酬层级设置,可视情况将相邻层级薪酬增幅维持在10%-20%区间,既能有效体现岗位价值差异,又可实现对激励效应的有效维持。依托于梯度化的薪酬结构设计,可为员工提供可预期职业发展回报,又能避免因薪酬差距过大而产生的负面心理效应。完善薪酬层级体系有助于构建组织内部职业发展通道,员工通过提升专业能力、工作绩效,可实现薪酬层级跃迁,显著提升员工的工作积极性[8]。 三是动态薪酬调整机制。为提升企业薪酬体系对外部环境和内部发展的适应性,构建动态薪酬调整机制为关键所在。企业需做到对劳动力市场薪酬变动趋势的密切关注,定期实施市场薪酬调研,深度掌握同类型企业以及同一区域内其他单位的薪酬体系设置情况。基于调研结果统筹分析单位财务状况与中长期发展规划,做到对整体薪酬水平的适时调整,进一步提升薪酬竞争力,有效吸引并保留高素质人才。同时,需强调构建与单位运营绩效和员工工作表现相关联的弹性薪酬调整机制。对工作中表现卓越且为单位做出突出贡献员工,应及时给予薪酬激励,如晋升薪资等级、发放专项奖励等,以此强化其持续投入工作的积极性;而对于工作绩效欠佳员工则可采取诸如调整薪酬、优化岗位等措施,以期促进其改进工作质量与效率[9]。 2.薪酬制度合理制定 为进一步提升员工积极性,并助力企业薪酬管理工作的高效开展,企业需严格遵循科学性原则,做到对薪酬制度体系的科学、公平制定。在实际薪酬激励过程中,企业需做到: 一是要想构建严谨且规范的薪酬制度体系,需以公平合理的薪酬制度的构建为前提。为确保薪酬分配符合公正性、公平性等要求,并防止对个别员工产生差别待遇,企业需要从多个维度着手:(1)构建清晰透明薪酬标准与实施细则,保障相同岗位或职级人员获得基本一致的薪资待遇。(2)综合考量员工的实际工作贡献、绩效水平以及专业技能等关键要素,推行科学薪酬评估机制,以实现对员工付出与成就进行客观公正衡量。(3)提升薪酬体系透明度,向员工公开薪酬政策与构成,以此增进员工对薪酬公平性的认知与信任[10]。 二是在薪酬体系构建过程中,需做到对企业战略发展方向以及员工激励诉求的充分考虑,确保薪酬激励与员工个人、企业整体利益相契合。在实际管理过程中,首先需设立明确且可量化的绩效目标,并将绩效评估结果与薪酬待遇直接挂钩,以此激发员工达成企业目标积极性;其次,需构建完善激励机制,鼓励员工超越既定工作任务来达成个人目标。最后,需营造良好职业发展平台和晋升通道,充分激发员工工作热情,促进员工个人发展与企业发展形成相互协调的发展态势。 三是在维持企业可持续发展与资源优化配置的基础上,需遵循经济效益最大化原则来设计薪酬制度,开展行业薪酬水平调研,获取同类岗位的市场薪酬数据,确保企业薪酬体系具备市场竞争力,以有效吸引和稳定核心人才。同时,需基于企业财务状况和经营实际的分析,建立动态薪酬增长机制,避免过高人力成本对企业运营造成负担。此外,构建绩效与薪酬联动机制,实现员工贡献与企业效益协同发展,确保薪酬分配符合合理性、经济性等要求。通过建立科学、公平的薪酬管理体系,能够显著提升激励效果,激发员工的工作积极性和创新潜能,为企业市场竞争力的显著提升提供支持[11]。 3.绩效评估与薪酬挂钩机制完善 要想促进员工积极性的充分调动,需以绩效评估体系的合理构建为前提。鉴于此,企业需视情况对绩效评估体系进行完善。 一是绩效评估指标体系的构建需充分考虑企业的职业特点与目标导向,并采用多元化的评估维度。为保证评价活动的实施符合科学性、客观性要求,应做到对评估方法的合理选择。如引入360度评估模式,整合上级、同级、下级以及自我等多维度的评价视角,从而对员工的工作绩效进行立体化、全方位的考察。360度考核法能够有效规避单一评价主体产生的主观偏差影响,使员工的工作表现评价符合精准性要求。同时,结合对KPI考核法的有效应用,有助于明确关键性绩效指标及其目标值,以帮助员工能够清晰把握工作重点与努力方向[12]。需注意,构建科学且完善的绩效评估体系还需重视评估结果的定期反馈。基于对月度、季度及年度等不同周期绩效评估体系的合理设定,可及时识别员工在工作中存在问题与不足,并据此提供具有针对性的指导建议。评估结束后及时与员工进行绩效面谈,通过对评估结果的及时反馈,使其充分了解自身工作表现与短板,进而共同制定改进方案及未来的工作目标。借助定期评估与及时反馈机制,可帮助能够持续改进工作方式,提升绩效水平并增强其对绩效评估工作的认同感。 二是强化绩效与薪酬关联。为充分展现出薪酬激励的效用,需以强化绩效与薪酬的关联为前提。依据绩效评估结果对员工薪酬进行合理调整,以期让薪酬成为激发员工提升工作绩效的有效工具。对于绩效突出者应给予优厚薪酬增长及奖金,以表彰其卓越贡献,激励其持续保持高水平绩效。对于绩效表现中等员工可适度调整薪酬,并提供培训与发展机会来提升绩效。通过与员工深入剖析绩效不佳的成因,需制定个性化培训计划与绩效改进方案。若员工经过培训与努力后绩效显著提升,则应给予相应薪酬奖励,激励其不断进步。而对于绩效欠佳者则需进行绩效改进辅导,如效果仍不显著可考虑降薪、调岗等措施[13]。此外,可视情况构建基于绩效评估结果的绩效工资动态调整机制,在绩效评估周期结束后依据员工绩效等级,适时调整绩效工资发放系数,以期让绩效工资真实反映员工工作绩效变动,引导员工认识到绩效与薪酬间紧密联系,引导企业职工不断提高工作绩效。 4.实施个性化薪酬激励 企业薪酬激励的实现与个性化薪酬体系的设定为前提,鉴于此,企业可视情况提前对员工需求的充分了解。为全面掌握员工信息,企业可运用问卷调查与访谈等多元化手段。对于问卷设计需遵循科学性、合理性原则,其内容应涵盖岗位性质、从业时长、职业发展规划、薪酬期望及生活需求等维度。如依据岗位类别差异化设置问题,以探究员工于工作中面临的挑战以及期望获得的薪酬激励模式。在访谈环节可采取一对一或小组讨论方式与员工进行深度交流,以实现对员工真实想法与诉求进行掌握[14]。对于访谈环境的营造应注重轻松、开放,鼓励员工坦诚表达。对于存在特殊需求员工群体,如面临家庭经济压力员工可能注重薪酬稳定性与增长幅度,而存在职业晋升需求的员工则更看重与绩效挂钩的薪酬激励及职业发展机会。对此可通过访谈来精准把握员工情况。通过对问卷调查结果及访谈记录的综合分析,建立员工需求档案来为个性化薪酬激励方案的制定提供依据。在实际薪酬激励过程中,需对员工需求进行归类整理,具体涉及到物质需求、职业发展需求、生活保障需求等,并深入剖析不同类型需求在员工群体中的分布情况,以实现对薪酬激励策略的针对性设计。 另外,在设计个性化薪酬激励时,针对不同需求员工,企业可实施差异化的薪酬激励策略,以激发其工作积极性和创造力,具体包括: (1)股权激励。对于具备股权激励需求员工,需提高对股权激励方案设计的重视度。对于创新型和具有发展潜力的企业而言,可考虑对核心科研人员和技术骨干实施股权或期权激励,将员工个人利益与单位的长期发展紧密结合,充分激发员工为单位发展贡献智慧力量的内在动力[15]。 (2)项目奖励方面。为激励员工积极参与项目,可建立基于项目成的奖励机制。在项目启动初期阶段明确项目的具体目标、任务以及相应的奖励标准。在项目顺利完成并达到预期目标后,可根据员工在项目中贡献程度给予相应数额项目奖金。 (3)特殊津贴。为满足部分员工特殊需求可设立特殊津贴项目。对于在艰苦边远地区或特殊岗位工作的员工,可发放特殊岗位津贴;而对于拥有特殊技能或为单位做出突出贡献的员工,则可设立专项津贴。此外,对于单位中具备独特专业技能的专家型员工,发放特殊技能津贴则体现了对其专业价值的充分认可。 通过实施个性化薪酬激励策略的有效好似是,能够充分满足员工多样化的需求,并有效提高员工的工作积极性和满意度。当员工感受到单位关注、重视,并且个人需求得到满足时,能够引导职工投入工作,为企业的发展创造更大价值。 5.拓展职业晋升通道 企业内部晋升机制的公平性与发展通道的通畅程度,是非经济性报酬衡量的关键性因素。对此企业可实施分类管理策略来有效突破传统职业发展瓶颈,增强员工对职业前景的预期并激发其工作动力。在实际薪酬管理过程中,可视情况建立双通道职业发展体系,将员工划分为专业技术序列和管理序列两大类别,针对不同序列设计差异化的晋升标准与路径。以技术序列为例,可构建包含初级技术员、中级工程师、高级专家等五个层级的晋升阶梯,实现管理序列与技术序列并行的双轨制发展模式[16]。同时,需改革传统的“职级决定薪酬”的单一模式,推行基于绩效的横向薪酬调整机制。在实际激励过程中,可将同一职级细分为若干薪档,依据员工年度绩效考核结果实施动态调整。如对年度考核优秀者予以薪档提升,对业绩特别突出者可实施即时调档奖励。通过对职业晋升通道的有效拓展,在充分调动职工工作积极性的同时,有助于提升企业职工凝聚力和向心力。 6.加强薪酬激励沟通反馈 企业薪酬激励离不开对沟通反馈机制的有效落实,需重视对薪酬激励双向沟通机制的有效构建,在绩效管理全过程中实施有效的信息传递。考核前期需向员工详细讲解评估指标体系、实施步骤及预期目标,确保其对评价维度有充分认知。在考核中期及时针对工作进展进行反馈交流,提供专业指导以优化工作效能。考核后期则需对评估结果进行系统分析,帮助员工准确识别自身优势与改进点。此外,需强调对基于企业战略发展需求的薪酬动态优化机制进行构建,通过对企业经营绩效、市场薪酬水平及员工贡献度等因素的综合考虑,定期对激励体系进行科学评估与调整。在实际薪酬管理过程中,可根据企业盈利状况设置浮动薪酬区间,参照行业薪酬变动趋势进行对标调整,进一步提升薪酬体系的市场竞争力。通过对动态优化机制的有效设定,有助于激发员工潜能并实现组织与个人的协同发展。 四、结束语 综上所述,薪酬激励的有效实施可显著提升员工工作积极性与主动性,并为企业运营管理工作的高质量开展提供支持。鉴于此,需在明确薪酬激励实施作用机制的基础上,对当前企业薪酬激励实施问题进行深度剖析,并从薪酬体系合理设定、完善绩效评估体系、落实个性化激励机制、构建科学薪酬制度等方面入手,借助有效对策来提升薪酬激励的落实效果,继而为企业员工归属感、忠诚度的提升提供支持。 参考文献: [1]余祥裕.探究国有企业如何运用激励性薪酬机制提高青年员工的工作积极性[J].消费导刊,2023(2):22-25. [2丁薇.运用薪酬激励提高电力企业员工工作积极性的思考[J].活力,2021(10):P.119-119,121. [3]张伟凤.薪酬激励在企业人力资源管理中的作用与对策研究[J].现代营销:信息版, 2019(4):2. [4]张磊.运用薪酬激励提高国有企业员工工作积极性的思考[J].环球市场, 2021(30):53-54. [5]陈旻,申洁.对工资薪酬激励员工积极性的分析[J].中国市场,2021(34):100-101. [6]郭保.探讨如何提高国有企业运用薪酬福利机制对青年员工工作积极性的作用[J].乡镇企业导报,2023(3):10-12. [7]乔曦瑶.薪酬激励在企业人力资源管理中的作用与对策[J].四川劳动保障, 2024(4):12-13. [8]李璇.探讨如何提高国有企业运用薪酬机制对青年员工工作积极性的作用[J].大众商务, 2023(11):0255-0257. [9]胡瑞.薪酬激励在电网企业人力资源管理中的价值探析[J].环球市场,2019(11):58. [10]张菊梅.论企业绩效工资在人力资源管理中的激励作用[J].商场现代化,2023(17):83-85. [11]崔银娜,朴哉玟.食品生产企业职工薪酬激励优化研究[J].中国食品, 2023(10):126-128. [12]谭雅文.薪酬在企业员工激励中的作用及对策探讨[J].现代商业,2019(32):3. [13]姜淑玲.工资薪酬在人力资源管理中的激励作用探讨[J].现代经济信息,2021(15):9-10. [14]赵世兰.工资薪酬在人力资源管理中的激励作用[J].区域治理,2021(14):258-259. [15]盛麟.激励性薪酬制度对企业人力资源管理的作用[J].财讯, 2020(55):79-80. [16]苏勇.人力资源管理中薪酬福利的激励策略[J].市场周刊·理论版,2020(24):175-175. |

“知识+精选”直

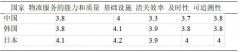

“知识+精选”直 RCEP背景下中国与

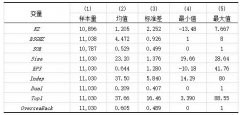

RCEP背景下中国与 ESG表现对于企业

ESG表现对于企业 酒店灵活用工平台

酒店灵活用工平台 如何建设高效的银

如何建设高效的银 绿色供应链协同定

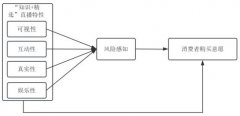

绿色供应链协同定 社交媒体中社会临

社交媒体中社会临