影响数字能力与中小微企业商业模式创新关系的中介因素浅析

|

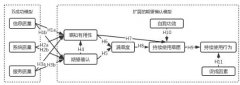

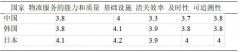

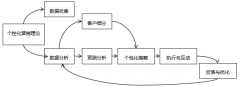

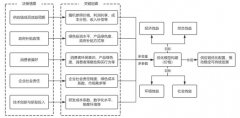

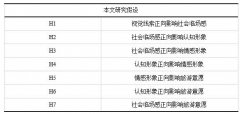

向东辉 黄长祥 李瑞康 严冬妍 (广东科技学院管理学院,广东 东莞 523083) 摘要:数字经济时代背景下,中小微企业的数字化转型成为其实现可持续发展的关键路径。本文主要采用文献研究方法,系统探讨数字能力对中小微企业商业模式创新的影响因素。本论文通过广泛阅读文献发现,数字能力主要通过数字技术能力、数字收集和分析能力以及数据决策能力三个维度重构中小微企业商业模式价值创新体系;动态能力与数字创新在二者间发挥中介作用。本研究希望为中小微企业数字化转型提供理论依据与实践启示。 关键词:数字能力;商业模式创新;中小微企业;数字创新;动态能力 一、引言 当前,全球数字经济已迈入快速发展阶段,规模突破50万亿美元大关,其中中国数字经济占GDP比重达到42.8%(中国信通院,2024)。在"十四五"数字经济战略规划实施背景下,作为市场主体占比超过95%的关键经济单元(国家统计局,2023),中小微企业的数字化转型成效直接关乎国家经济高质量发展的整体进程。然而,埃森哲《中国数字化转型指数2023》的调研数据显示,仅有2%的中小微企业完成了全面数字化转型,绝大多数企业仍深陷"数字化鸿沟"的困境。这一现状凸显了探究数字能力驱动商业模式创新机制的重要现实意义。从理论层面来看,数字能力作为一个多维度的构念,被广泛定义为企业在数字技术应用、数据分析和信息管理等领域的综合能力体系(Khin & Ho, 2019)。这一概念不仅涵盖基础设施层面的技术知识储备,更包含组织层面的战略适应性和管理能力(Frank et al., 2019)。现有研究表明,数字能力通过重塑企业价值链,在价值创造、价值交付和价值捕获等多个维度推动商业模式创新(Wirtz et al., 2021),使企业能够在动态市场环境中建立持续的竞争优势(Matarazzo et al., 2021)。然而,现有研究存在明显的局限性。首先,多数文献聚焦于大型企业或成熟经济体的案例研究(Hanelt et al., 2021),对中小微企业的关注相对不足。其次,中小微企业在资源禀赋、技术积累和市场地位等方面的特殊性,使其数字化转型路径呈现出与大企业显著不同的特征。具体表现为:(1)资源约束下的渐进式创新模式;(2)技术采纳的轻量化倾向;(3)组织变革的路径依赖性。这些特征为深入理解数字能力与商业模式创新的关系提供了独特的研究视角。 本研究通过系统梳理相关文献,旨在达成以下理论目标:第一,阐明数字能力与中小微企业商业模式创新之间的内在联系;第二,揭示数字能力影响商业模式创新的作用机制与边界条件;第三,探讨中小微企业在数字化转型过程中的特殊表现和挑战。研究成果将有助于填补现有理论空白,为中小微企业数字化转型提供理论支撑和实践指导。在实践层面,本研究具有三重价值:其一,为政策制定者优化中小微企业数字化转型支持政策提供依据;其二,帮助企业管理者识别数字化转型的关键能力要素;其三,为数字技术服务商开发适配中小微企业需求的产品提供参考。通过理论与实践的有机结合,本研究期望能够为破解中小微企业“数字化鸿沟”困境提供新的思路。 二、数字能力的概念及相关研究 数字能力的研究起源于信息技术能力(IT Capability)的理论基础(Dong, 2021),早期被定义为"获取、传递和处理信息以支持有效决策的能力"(Sanders & Premus, 2005)。随着数字化转型的深入,Khin & Ho(2018)首次提出数字化能力(Digital Capability)概念,强调企业在开发数字化产品过程中所需的技术与管理能力的复合体。这一概念演进呈现出三个显著特征:从单一信息技术应用向综合能力体系转变(Warner & Wäger, 2019)、从静态资源观向动态能力观拓展(Sabai Khin & Theresa CF Ho, 2019)、从内部运营优化向生态协同创新延伸(Wang, et al, 2023)。现有研究对数字能力的界定主要围绕三个理论视角: 1.技术功能视角:强调具体技术组件的应用能力,包括数据捕获(确保运营透明度的数据采集能力)、连接(促进价值网络信息流通的链接能力)、分析(数据价值转化的洞察能力)三大基础能力(Ajaegbu et al., 2020); 2.动态能力视角:将数字能力视为企业应对环境变化的战略适应性,包含数字感知(识别技术机遇)、数字获取(资源整合)和数字转型(业务重构)的循环过程(Warner & Wäger, 2019); 3.价值创造视角:关注通过智能互联产品和服务实现差异化价值的能力,涵盖服务开发、网络管理和数字技术应用三个维度(Annarelli et al., 2020)。 陈霞等(2023)提出数字化转型的三大核心问题对应能力需求:技术应用能力(5G/物联网/AI等新型基础设施部署)、数据治理能力(全流程数据采集与分析)、智能决策能力(数据驱动的战略选择)。Wang, et al(2023)构建了三级能力体系:基础数字能力(技术支撑+数字基建)、数字运营能力(业务流程数字化改造)、数字整合能力(内外部生态协同),该框架在长三角制造业数字化升级中得到验证,显示三级能力对企业绩效的贡献度分别为23%、37%和40%。中小企业数字能力的特殊性体现在:资源约束下的能力构建路径(Nugro & Kholil, 2023)、员工数字技能的关键作用(数字化培训投入与创新绩效正相关r=0.62)、以及轻量化转型模式(SaaS应用使湖北中小企业IT成本降低58%)。Liping Liu等(2024)的实证研究表明,中小企业数字能力通过"数据捕获-连接-分析"链式机制影响创新绩效,其中数据分析能力的中介效应占比达64%。 综合现有研究,本论文将数字能力操作化为三个维度: 1.数字技术能力:包括基础设施部署(云计算渗透率)、技术应用深度(AI/大数据实施项目数)、技术更新速度(年度IT投资增长率); 2.数据采集与分析能力:涵盖数据完备性(结构化数据占比)、实时性(数据更新频率)、分析成熟度(预测模型应用比例); 3.数据决策能力:表现为决策响应速度(从数据获取到行动的时间)、决策智能化水平(算法辅助决策占比)、战略适配度(数字化投资与战略目标匹配度)。 三、中小微企业商业模式创新的概念及相关研究 商业模式创新(Business Model Innovation, BMI)是指企业通过改变其价值创造、传递和获取方式以适应环境变化并提升竞争优势的过程(Teece, 2018)。Teece(2010)将商业模式定义为"企业采用的价值创造、传递和获取机制的设计或架构",其本质在于明确企业向客户提供价值的方式,吸引客户付费并将这些付款转化为利润。简言之,商业模式描述了服务客户和盈利的基本逻辑,其核心功能包括识别未满足的客户需求、制定解决方案的技术和组织安排,以及从经营活动中获取价值。对于中小企业而言,商业模式创新尤为重要,是其在数字经济时代保持竞争力的关键驱动力(Pucihar et al., 2019)。研究表明,中国中小互联网企业迫切需要创新商业模式,平台企业的创新实践可为中小企业提供有价值的参考(He et al., 2017)。此外,中小企业的人力资源管理能力(Li, 2018)、信息系统发展水平(Lu et al., 2020)以及创业导向(Diantoro et al., 2023)都对商业模式创新产生重要影响。在中小微企业中,商业模式创新是应对市场波动、资源约束和技术变革的重要策略(Zhao & Chen, 2024)。通过重构业务流程,商业模式创新不仅能带来新的价值来源,还能显著提升运营效率。推动商业模式创新的关键因素包括: 动态能力:包括感知、捕获和重新配置资源的能力(Liu,et al., 2024)。企业通过提升这些能力,可以更灵活地应对市场变化,实现业务拓展和创新。 数字化能力:对企业商业模式创新具有积极影响,这种影响主要通过动态能力的中介作用实现(Liping Liu et al., 2024)。 现有研究充分证明,商业模式创新是中小企业在不同行业和地区取得成功并保持竞争力的关键要素。通过不断创新和转型商业模式,中小企业能够在快速变化的数字经济环境中持续发展。 四、影响数字能力与中小微企业商业模式创新关系的中介因素分析 基本大量文献的分析,本论文将主要探讨数字创新和动态能力这两个中介因素。 1.数字创新 数字创新是指通过整合数字技术(如可编程性、自引用性、生成性等特性)来创造新产品、服务、流程或商业模式的过程,其核心在于利用数字技术实现价值创造与捕获(Nambisan et al., 2017;Ciriello et al., 2017)。这种创新具有显著的社会技术属性,既包含技术层面的变革(如iPhone融合音乐播放、视频拍摄、GPS等多功能),也涉及社会行为体的互动重构(如平台生态系统演化)。数字创新的关键特征体现在三个方面:一是技术可编程性使信息数字化编码成为可能,赋予创新活动动态适应性(Yoo et al., 2010);二是技术生成性支持持续迭代,推动创新从线性开发转向开放式演进(Henfridsson et al., 2018);三是价值网络重构,通过数字平台整合分散资源形成新商业模式(如智能硬件与云计算融合服务)。当前研究存在三大局限:其一,定义边界模糊,学者对"数字技术"范围界定存在分歧,导致数字创新与传统技术创新的区分标准尚未统一(Faulkner & Runde, 2019);其二,学科视角割裂,信息系统、管理学等领域的研究缺乏共同分析框架,难以系统解释创新对社会经济文化的多层次影响(Lyytinen et al., 2020);其三,方法论单一,现有成果过度依赖定性案例研究(占比超过75%),缺乏量化模型揭示创新动态机制(Tilson et al., 2010)。值得注意的是,数字创新研究正从技术决定论转向跨学科整合,学者呼吁构建包含技术属性、组织变革、社会影响的三维分析框架,以系统评估创新的短期市场效应与长期社会后果(Nambisan et al., 2020)。这一转向要求研究者突破传统学科界限,在数字技术可塑性、用户参与机制、伦理风险管控等领域展开深度交叉探索。 2.动态能力 动态能力理论源于企业如何在快速变化的市场环境中维持竞争优势的研究,其核心在于企业通过识别机会与威胁、把握机遇并重新配置资源(包括有形和无形资源)来获取和保持竞争优势(Teece, 2007)。这一理论是对资源基础观(RBV)的深化,RBV强调企业通过稀缺资源建立优势,而动态能力理论则聚焦于资源在动态调整中的适应性(Ambrosini & Bowman, 2008)。Teece(2014)将动态能力细分为三个核心要素:感知能力(识别市场变化与潜在机会/威胁)、抓住能力(优化资源分配并采取行动)及转化能力(重构资源以适应变化)。这种能力体系强调企业不仅需发现变化,还需通过适应性调整实现持续竞争力,与Helfat和Winter(2011)提出的运营能力形成对比——后者侧重于维持现有业务,而动态能力则推动创新与环境适应,尤其在数字化转型和战略变革中起关键作用(Teece, 2018)。理论发展方面,Teece、Pisano和Shuen(1997)首次构建动态能力理论框架,作为RBV的延伸,强调“感知-抓住-转化”能力在动态环境中的竞争优势构建,突破了传统资源稀缺性的静态假设。Helfat和Martin(2015)提出“管理动态能力”子领域,将研究视角延伸至管理者在商业模式设计与实施中的核心作用,强调领导力在资源重组中的战略价值。随着数字化转型的推进,动态能力理论被拓展至组织敏捷性及数字技术应用领域。Warner和Wager(2019)指出动态能力是实现数字化敏捷的核心机制,企业通过平台开发新业务模式并重新配置资源以应对不确定性;Vial(2019)提出数字化能力的本质是通过动态能力增强资源灵活性,驱动流程创新;Bjorkdahl等(2024)则探讨了动态能力在数字平台生态系统中的两种模式:颠覆传统价值链的新平台模式与整合现有平台的生态协作模式。实证研究验证了动态能力对企业绩效及战略创新的关键作用。Jantunen等(2005)的跨国研究表明,创业导向与资源重组能力显著提升企业的国际表现,证实动态能力对绩效的正向影响。Wilden和Gudergan(2015)揭示动态能力通过“感知-资源重组”过程增强营销与技术能力,在环境动荡期尤为显著。Schilke(2014)发现环境动态性调节动态能力与竞争优势的关系,企业需根据市场波动调整能力策略:高动荡环境下强化感知能力(灵敏度提升38%),稳定期侧重转化能力(资源重组效率提升25%)。数字化转型背景下的研究进一步显示,动态能力对数字创新具有中介效应,Warner和Wager(2019)案例中,采用平台战略的企业新产品开发周期缩短42%;Vial(2019)量化研究表明动态能力每提升1个标准差,数字技术采纳速度加快1.7倍,流程创新产出增加63%。当前动态能力理论的核心贡献在于构建了环境变化与组织适应的分析框架,但其测量体系尚未统一,现有量表(如Protogerou等2012的7维度量表)在数字化情境下的效度存疑。未来研究需解决三大问题:动态能力在平台生态系统中的跨组织作用机制、人工智能对能力要素的重构效应,以及数字原生企业与传统企业动态能力的演化差异。 五、结论 本文通过文献阅读,系统梳理了数字能力与中小微企业商业模式创新之间的关系,揭示了数字创新与动态能力在其中的关键中介作用。研究发现,数字能力通过技术应用、数据收集和数据分析以及数据决策三个维度重构中小微企业的价值创新体系,而动态能力与数字创新则成为这一过程的核心传导机制。首先,数字能力是中小微企业实现商业模式创新的基础驱动力。数字技术能力(如云计算、AI部署)提升了运营效率,数据采集与分析能力(如实时数据反馈、预测模型)增强了市场洞察力,而数据决策能力(如算法辅助战略选择)则优化了资源配置。这些能力的协同作用,使企业能够突破资源约束,以轻量化模式(如SaaS应用)快速响应市场变化。其次,动态能力在数字能力向商业模式创新转化中扮演了“桥梁”角色。企业通过感知能力识别数字技术机遇,通过抓取能力整合内外部资源,再通过转型能力重构业务流程,最终实现商业模式的迭代升级。最后,数字创新作为技术与社会互动的产物,进一步放大了数字能力的影响。其可编程性、生成性等特征推动了开放式创新,如平台生态系统的形成,而中小微企业通过参与数字创新网络(如智能硬件与云服务融合),能够以较低成本实现价值跃迁。本论文为中小微企业提供了实践启示:在资源有限条件下,应优先培育数据分析和动态能力,通过“捕获-连接-分析”链式机制驱动创新;同时需平衡技术投入与组织变革,避免“为数字化而数字化”。政策层面可借鉴湖北经验,推广轻量化工具(如SaaS)以降低转型成本,并通过数字技能培训缩小“数字化鸿沟”。只有将数字能力、动态能力与创新生态有机结合,中小微企业才能在数字经济浪潮中实现可持续发展。 参考文献: [1]Khin, S., & Ho, T. C. F. (2019).Digital capability and firm performance*. Journal of Business Research, 98, 160-173. [2]Teece, D. J. (2018).Business models and dynamic capabilities*. Long Range Planning, 51(1), 40-49. [3]Warner, K. S. R., & Wager, M. (2019).Building dynamic capabilities for digital transformation*. Strategic Management Journal, 40(11), 1411-1435. [4]Nambisan, S., et al. (2017).Digital innovation management. Academy of Management Annals, 11(1), 223-280. [5]Wang, Z. Z., et al. (2023).Three-tier digital capability system. Technovation, 119, 102542. [6]Liu,P., et al.(2024).Digital capability chain mechanisms*. Journal of Innovation & Knowledge, 9(1), 100324. [7]Teece, D. J. (2007).Explicating dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 28(13), 1319-1350. [8]Pucihar, A., et al. (2019).Digital business model innovation*. Electronic Markets, 29(2), 109-122. [9]中国信通院.中国数字经济发展报告[M].北京: 人民邮电出版社,2024. [10]陈霞,谷奇峰,王辰光等.企业数字化转型从认知到落地[M].北京: 人民邮电出版社,,2023. [11]He, X., et al. (2017).Business model innovation in Chinese internet firms. China Journal of Information Systems, 10(2), 88-105. [12]Vial, G. (2019).Understanding digital transformation. Journal of Strategic Information Systems, 28(1), 118-144. [13]Yoo, Y., et al. (2010).Layered modular architecture in digital innovation. MIS Quarterly, 34(1), 229-244. [14]Hanelt, A., et al. (2021).Digital transformation in large firms*. Journal of Management Studies, 58(5), 1150-1197. [15]Zhao, X., & Chen, L. (2024).SME business model innovation. Journal of Business Venturing Insights, 21, e00412.

[注]本文获得广东省基础与应用基础研究基金省市联合基金(粤莞)项目《粤莞联合基金促进区域源头创新的作用研究》(项目编号:2023A1515140047);广东省哲学社会科学规划大湾区研究专项课题《粤港澳大湾区新兴主导产业系统源头创新机理研究》(课题编号:GD24DWQGL01);广东科技学院教科创教学相长项目《数字力赋能中小微企业商业模式创新路径研究》(项目编号GKJXXZ2024029)等的资助支持。 |

“知识+精选”直

“知识+精选”直 ESG表现对于企业

ESG表现对于企业 酒店灵活用工平台

酒店灵活用工平台 RCEP背景下中国与

RCEP背景下中国与 如何建设高效的银

如何建设高效的银 绿色供应链协同定

绿色供应链协同定 社交媒体中社会临

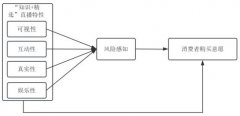

社交媒体中社会临