社交媒体中社会临场感对个体旅游意愿的影响机制

|

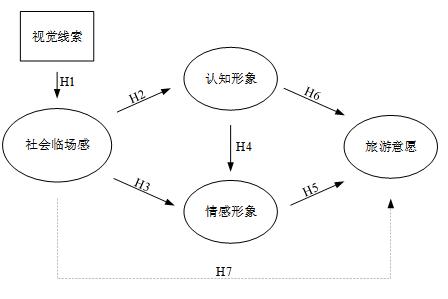

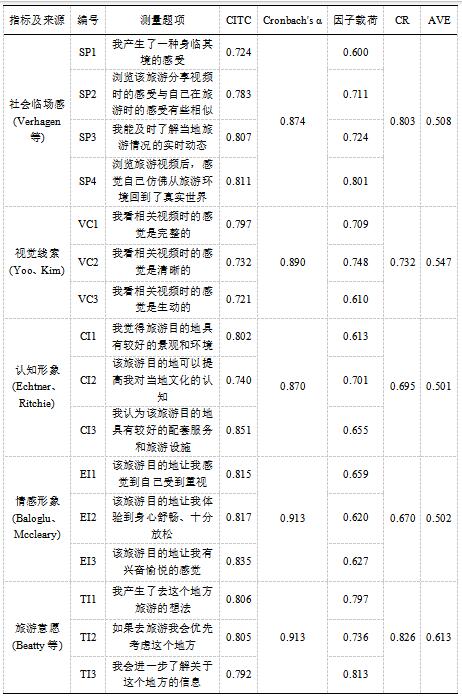

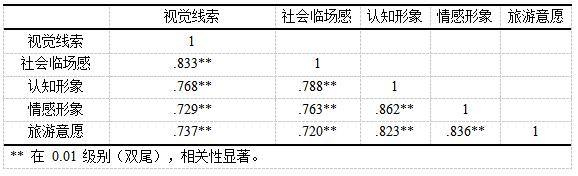

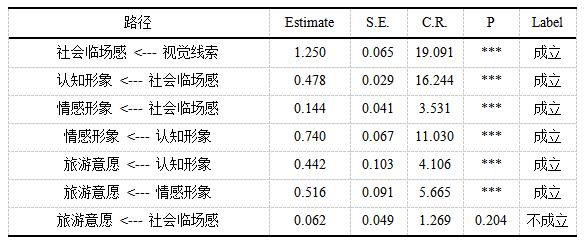

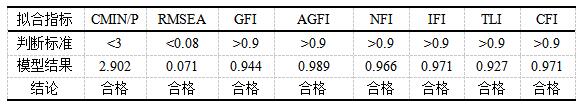

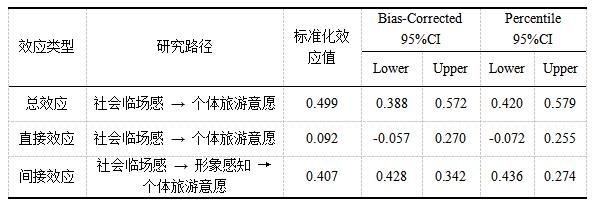

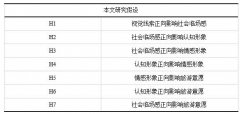

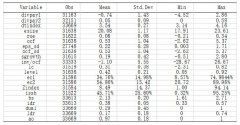

赵高辉 Valery Kobyak (东华大学人文学院,上海 200050) 摘要:鉴于社交媒体中社会临场感的广泛存在以及社交媒体在旅游领域中的普遍应用,本文旨在从临场感视角出发,探究旅游视频对个体旅游意愿的影响。此次研究采取问卷调查法,试图揭示社会临场感对个体旅游意愿的作用路径。研究发现,社交媒体平台旅游视频中呈现出的视觉线索与社会临场感存在正向关联,但值得注意的是,社会临场感并未直接影响个体的旅游意愿,而是通过塑造个体对旅游目的地的形象感知,进而对其旅游意愿产生间接影响,这为理解社交媒体在塑造个体旅游意愿过程中的作用机制提供了新的视角。 关键词:社交媒体;社会临场感;形象感知;个体旅游意愿 随着社交媒体平台上旅游视频的广泛传播,学术界对相关问题的研究兴趣也日益浓厚。研究发现,媒介信息的表达形式和其传播效果与社会临场感密切相关,这为深入了解旅游视频在增进游客对目的地兴趣与吸引力方面的作用提供了思考和研究方向。社会临场感指使用者在人际互动中对媒介产生的一种亲密感。普遍而言,媒介环境信息的生动性和互动性对引发社会临场感的强度产生积极的影响。由此可见,视觉线索在引发社会临场感方面发挥了重要的作用,同时社会临场感又对促进个体形象感知和行为意愿有一定的影响。因此,本研究以当前主流社交媒体平台的使用者为研究对象,采用问卷调查作为主要的研究方法,聚焦平台用户观看相关旅游推送视频后的真实感受,探索社交媒体中社会临场感的影响机制。社交媒体能够为用户创造一种感知真实的环境,使得临场感在社交媒体中普遍存在且日益重要,由此研究社交媒体中的社会临场感具有一定的合理性,在丰富现有相关研究视角的基础上,为社交媒体营销提供理论参考[1]。 一、文献综述 社交媒体(Social Media)是依托互联网技术构建的数字化互动平台,其核心功能在于支持用户生成内容(User-Generated Content, UGC)、实现多向信息传播并促进社会关系的在线联结。社交媒体作为Web 2.0时代的核心互动平台,通过用户生成内容(UGC)和多向传播重构了传统信息交互模式,并强化了用户的“产消者”角色。社会临场感作为用户对虚拟共在性的感知,显著影响其认知、态度和行为决策,尤其在旅游领域,它通过心理归属和体验满足增强用户黏性,并成为旅游意愿的重要前因。旅游意愿被视为引领和推动游客行为的根本内驱力,旅游研究领域长期聚焦于影响个体旅游意愿生成的各类因素。确立良好的旅游目的地形象被认为是提升目的地知名度与核心竞争力的重要战略,甚至是核心要素。在当今科技蓬勃发展的背景下,社交媒体正逐渐成为旅游者获取相关信息不可或缺的途径。社交媒体平台上旅游分享内容所具备的构图专业性、画面清晰度、色彩搭配以及信息来源可靠性等特质,优化了受众的感知体验,使其能更好地领悟照片所传达的目的地符号属性,强化个体出游意愿。伴随着短视频社交媒体的蓬勃兴起,学界逐渐关注短视频对旅游行为意向的深远影响。 旅游消费决策研究领域的最新进展揭示了情感变量的复杂作用机制。涂红伟(2016)通过情绪驱动机制模型证实,消费者愤怒情绪与旅游意愿呈显著负向关联,且通过负面口碑传播形成情绪扩散效应[2]。在目的地选择层面,刘卫梅(2018)基于情感依恋理论,论证了情感联结在旅游决策框架中的关键解释效力[3]。值得关注的是,王兆峰(2018)通过群体信息感知的差异化影响机制研究发现,内群体信息质量感知对旅游者情感状态存在显著负向调节效应,而外群体信息质量感知则未呈现统计学显著性影响[4]。 新媒体环境下的决策机制研究呈现新的理论突破。姚延波(2021)从媒介具身性视角解构社交媒体旅游分享的影响路径,发现内容的多模态呈现特征与临场感强度呈正相关,但该变量需通过心流体验的单通道中介,或经由情感唤起与心流体验的链式传导路径,方能对冲动性旅游意愿产生间接效应[5]。在实时交互场景中,王雨晨等(2024)运用媒介丰富性理论,证实旅游直播信息丰度不仅直接提升实地旅游意愿,还通过感知全面性的认知中介形成双重作用路径[6]。 二、研究假设与理论模型 1.研究假设 (1)视觉线索 随着通信技术的迅猛发展,信息呈现方式已经超越了受限于详实文字框架的局面,而是日益多元化和生动化。融合动画、视频等多样形式,视觉线索能够为消费者提供更为直观且富有趣味性的信息展示,从而有效提升个体对所接触信息的信任度[7]。 (2)形象感知理论 早在1975年,旅游目的地形象被定义为游客对非居住地整体印象的组成要素。此基础上,进一步将情感分析纳入形象感知的范畴。在目的地形象感知的理论框架中,主张存在着原始形象和诱导形象这两个相互交织的层面,这共同构建了整体形象认知[8]。如表1所示本文研究假设如下: 表1 社会临场感对个体旅游意愿的影响关系假设  2.理论模型 依据文献综述及前文提出之假设构建出基于结构方程方法的理论模型(详见图1)。该模型包含5个变量、7个研究假设以及1个中介变量(目的地形象感知),故若H7被验证,表明目的地形象在中介效应上具有部分影响;若其未得证实,则意味着目的地形象在中介效应上具有完全影响。  图1 理论模型 三、研究方法与数据处理 根据前述假设,本研究采用问卷调查作为主要研究方法,以当前主流社交媒体平台用户为研究对象,进行深入调查探究。 1.问卷设计 问卷分为两部分,首先调查受访者的人口统计特征,其次聚焦于用户对社交媒体平台推送视频的评价以及在观看相关视频时展现出的旅游意向。调查设计共5个观测变量,其中自变量涵盖2个维度,包括视觉线索和社会临场感,总计7个测量题项;中介变量涵盖2个维度,包括认知形象和情感形象,总计6个测量题项;旅游意向部分包含3个测量题项。测量工具采用李克特量表,具体题项及来源详见表4-2。 2.数据来源与统计学特征 本文采取线下+线上的方式发放问卷共189份,收回189份,终获取有效问卷162份,有效率为85.71%。 调查对象的人口统计学特征如下:从性别来看,女性较多,男女样本占比分别为35.45%和62.43%。年龄集中分布在19-25岁,占比68.78%;26-35岁人群占比10.58%;36-45岁人群占比7.94%;46-60岁人群占比8.47%。文化程度方面,大学专科/本科人群占比最大,高至65.08%,硕士研究生及以上学历占比30.16%。在职业性质上,主要以学生和政府机关或事业单位工作人员为主,这两类职业分别占比55.03%、23.81%。在样本收入分布中,月收入低于3000元占比55.03%,月收入在3001-5000元占比为24.87%,5001-8000元占比为15.87%。 四、研究结果与分析 1.探索性因子分析 首先测量问卷的内容效度及结构效度。如表2所示,由于问卷设计参考以往文献和成熟量表,因此具有一定的内容效度。接着通过SPSS 26.0软件对所收集的数据进行探索性因子分析以检验其结构效度,得出KMO为0.957 > 0.7,Bartlett’s 球形检验值显著( Sig.<0.001),总方差解释力为74.04%,说明量表具有较好的结构有效性。 表2 KMO和巴特利特检验结果  2.信效度检验 如表3所示信度检验亦通过SPSS 26.0软件进行,测得各变量Cronbach’sα值均大于0.7且CITC指数均大于0.5,说明变量信度良好。效度检验则运用Mplus 8.3的极大似然估计法测得CR值均高于0.6,AVE值均大于0.5,各变量的因子载荷均超过0.5,说明各变量的收敛效度表现良好。 表3 问卷信息及其信效度分析结果  3.相关性分析 利用SPSS 26.0对5个变量进行相关性分析,详见表4。鉴于各变量之间皮尔逊系数的绝对值均在(0.3, 0.8)范围内,表明自变量、中介变量和因变量之间存在显著相关性,符合本研究构建的理论模型,因此可深入构建结构方程模型验证研究假设。 表4 各变量间相关系数矩阵  4.结构模型分析 (1)影响路径系数分析 模型分析1(删除H7前): 利用AMOS 23.0对所有假设进行SEM 分析(详见表5)。从该表可见,H1-H6假设均成立,H7社会临场感与旅游意愿间不具有显著影响关系,假设不成立。相关拟合度指标:CMIN/DF为2.668;GFI、AGFI、NFI、TLI、IFI、CFI均超过0.9;RMSEA为0.062,均符合通用标准。 表5 删除H7前的模型路径系数  (2)模型拟合度分析 模型分析2(删除H7后):删除H7假设后,对模型再次进行SEM分析(详见表4-5)。从该表可见,6个假设都显著通过验证。CMIN/DF为2.902;GFI、AGFI、NFI、TLI、IFI、CFI 均大于0.9;RMSEA 为 0.071,均符合一般研究标准,配适度合适。 表6 删除H7后的模型拟合优度  5.中介效应检验 运用Amos 23.0中的Bootstrapping检验法对模型的中介效应进行评估,取得在95%置信水平下的Bias-Corrected和Percentile置信区间,详见表6。 表7 中介检验结果  依据表格所示,社会临场感对个体旅游意愿的总效应和间接效应值分别为0.499和0.407,在95%置信区间内均未包含0,证实路径的总效应和间接效应具有显著性;而社会临场感对个体旅游意愿的直接效应为0.092,在95%置信区间内包含零,因此在社会临场感对个体旅游意愿的影响中,形象认知完全中介。 五、总结与讨论 1.总结与启示 (1)总结 第一,视觉线索呈现出对社会临场感的积极影响,为其产生正面效果提供了有力的支撑。在社交媒体中,视频的生动性、完整性和清晰性等视觉效果指标效果越为显著,就越有利于引发受众的社会临场感,从而进一步提升受众的观看体验。 第二,社会临场感对认知形象的塑造呈现积极影响。较为强烈的临场感有助于受众更轻松、全面地理解旅游目的地的整体形象,使其能够迅速而概略地对目的地的某些客观存在形成认知。且社会临场感呈现出对情感形象产生积极影响的趋势,显示其在情感塑造过程中具备显著的正向作用。通过提供临场感能够缩小视频发布者、宣传目的地与受众之间的距离,从而有助于受众塑造对目的地情感形象的认知。另外,认知形象的显著提升对情感形象产生了积极而深远的影响。随着受众对目的地客观认知的逐步深化,这一认知的丰富度不仅有效地减小了他们与目的地之间的心理距离,更为重要的是,为形成更为立体和深刻的目的地情感形象提供了坚实的基础。这种认知深度的增加不仅在影响受众对目的地的感知过程中显著,而且在塑造其心智中对目的地情感体验的过程中具有关键性作用。 第三,积极的情感形象和认知形象呈现对旅游意愿的正向影响。情感形象的塑造有助于建构个体与旅游目的地之间深厚的情感纽带,情感纽带的建立将升华个体对旅游目的地的好感和亲近感,进而激发个体旅游意愿之生成。认知形象所包含的正向信息能够显著提升个体对旅游目的地信息的可靠性认知。在个体对目的地的认知呈现积极和正面特征的情境下,其更为愿意赋予这些信息以信任,由此产生的效果是加深了对旅游目的地的好感度,从而激发了积极的旅游意愿。 但不可忽视的是,社会临场感与个体旅游意愿之间并未呈现出显著的关联。 (2)启示 首先,社交媒体上关于旅游经验的生动而可视化的分享形式对观者产生的临场感影响显著。这一结论可通过心理意象理论加以解释[32],将心理意象定义为对不存在实体的知识表征,以形象的方式存储于个体的认知系统中。社交媒体作为媒介,鼓励个体通过观看旅游视频来建构和丰富其认知系统,而社会临场感则通过他人实时经验的在社交媒体上的呈现而显现,成为个体自我认知和社交认同的媒介。个体可能在受到他人旅游经验启发的同时,形成对目的地的认同,由此影响其旅游意愿。 其次,生动而富有表现力的社交媒体旅游分享形式具备在视觉上将目的地带入观者前方的效果,令潜在旅游者沉浸于一种身临其境的感觉中。通过分享瞬间的情感体验,个体能够在虚拟空间中感受到真实的情感势能,这在某种程度上可以预测个体对旅游目的地的兴趣。情感在消费决策中发挥着关键作用,社交媒体通过情感共鸣影响个体形成积极的旅游态度。 最后,旅游消费的决策过程呈现出多层次、跨足旅行前、中、后多阶段的复杂特征。相对于一般商品,旅游消费牵涉到昂贵的时间和经济成本,因此,形成旅游意愿的过程更显谨慎。仅仅依赖于创造沉浸式的临场体验是不充分的,必须在情感层面深刻渗透,将其转化为一种享受、愉悦和全心投入的极致体验,方能有效唤起个体真实的旅游意愿。这一复杂而精细的决策机制需要在学术研究中得以深入解构。 2.不足与展望 本研究尚存一系列限制,需要进一步改进:首要之处在于,受制于样本规模和数据搜集时间的约束。尽管当前研究已采纳线下+线上滚雪球式调查方法以加强可信性,然而,未来研究亟需致力于扩展研究对象的涵盖范畴,以进一步提升研究结果的普适性。此举将有助于深化对相关领域现象的全面理解,从而升华研究的学术价值与泛用性。其次,对于社交媒体在旅游传播过程中潜在变量和中介变量的存在,尚需深入探讨,以进一步完善对相关现象的理论解析。 参考文献: [1]姚延波,贾广美.社交媒体旅游分享对潜在旅游者冲动性旅游意愿的影响研究:基于临场感视角[J].南开管理评论,2021,24(3):72-82. [2]涂红伟,骆培聪.消费者愤怒情绪对旅游意愿和负面口碑传播的影响——基于目的地非道德事件情境下的实证研究[J].旅游科学,2017,31(2):42-54. [3]刘卫梅,林德荣.旅游城市形象和情感联结对旅游意愿的影响[J].城市问题,2018(8):95-103. [4]王兆峰,廖红璐.参照群体视角下社交圈对潜在旅游者旅游意愿的影响机制研究[J].旅游科学,2018,32(6):33-46. [5]姚延波,贾广美.社交媒体旅游分享对潜在旅游者冲动性旅游意愿的影响研究:基于临场感视角[J].南开管理评论,2021,24(3):72-82. [6]王雨晨,焦育琛,周文丽.面面俱到还是欲说还休?旅游直播信息丰富度对旅游消费者实地旅游意愿的影响机制研究[J].旅游科学,2024,38(6):96-118. [7]张晓雯,陈岩.社会化电子商务环境下消费者购买意愿的影响因素研究[J].现代商业2015(22):69-74. [8]邓秀军,关越.可供、可见与可接纳:移动短视频用户的旅游意向生成机制[J].现代传播(中国传媒大学学报),2022,44(12):136-145. |

“知识+精选”直

“知识+精选”直 社交媒体中社会临

社交媒体中社会临 基于哈佛分析框架

基于哈佛分析框架 商业数据驱动下的

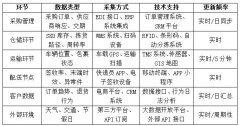

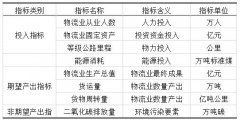

商业数据驱动下的 安徽省物流业绿色

安徽省物流业绿色 薪酬激励机制对企

薪酬激励机制对企 数字化转型、风险

数字化转型、风险