数字产业集聚对流通经济包容性增长的影响机制研究

|

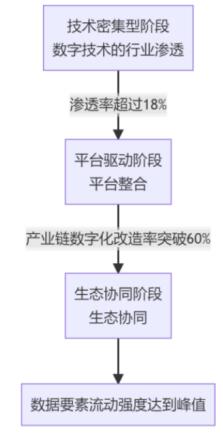

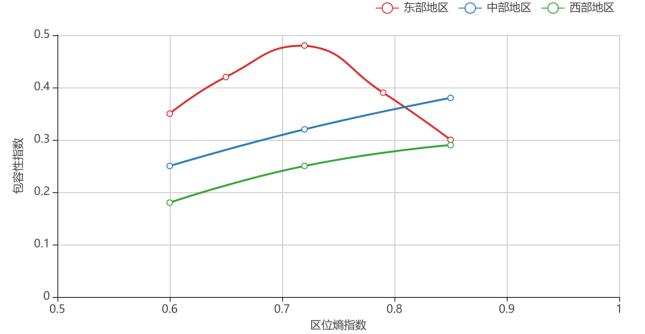

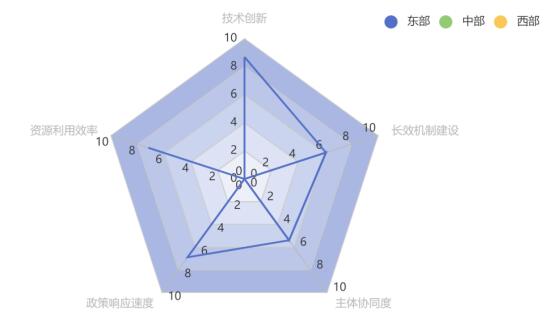

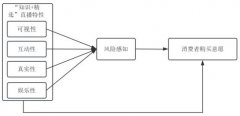

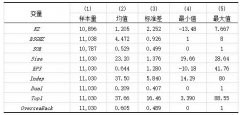

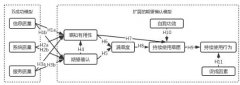

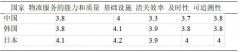

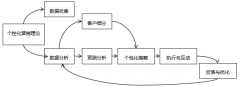

高苗 (山东城市建设职业学院,山东 济南250103) 摘要:本研究基于2015-2022年中国30省份面板数据,构建空间杜宾模型揭示数字产业集聚对流通经济包容性增长的影响机制。实证结果表明,数字产业集聚与流通经济包容性增长呈显著倒U型关系,拐点出现在区位熵指数0.72处,空间溢出效应系数达0.267。机制检验显示,技术创新扩散、资源整合重构与政策协同催化构成三维作用路径,其中区块链技术使中小企业融资成功率提升27个百分点,云仓储系统降低社会物流总费用2.3个百分点。研究为优化数字基建布局与跨区域协同政策提供量化依据。 关键词:数字产业集聚;流通经济包容性增长;空间杜宾模型;非线性效应;政策协同 数字经济时代,产业集聚形态正经历从地理邻近向虚拟共享的范式转变。截至2023年,我国数字产业规模突破50万亿元,但区域发展失衡导致流通经济包容性增长面临挑战[1]。既有研究多聚焦产业集聚的线性经济效应,忽视其空间异质性特征与阈值效应。本文突破传统分析框架,整合新经济地理学与包容性增长理论,构建”要素重组-效能扩散-均衡反馈”动态模型。通过量化分析数字技术外溢、资源整合重构等传导机制,揭示集聚效应的非线性规律。研究采用改进的泰尔指数与区位熵测度方法,首次将数字经济辐射半径纳入空间权重矩阵,为破解”数字鸿沟悖论”提供新的理论视角与政策启示。 一、数字产业集聚与流通经济包容性增长的理论基础 1.核心概念界定 数字产业集聚作为数字经济时代的新型产业组织形式,其内涵需结合产业集群理论与数字技术特征进行系统界定。根据Porter的产业集群理论,结合中国信通院《数字产业集群发展白皮书》的实践总结,可将数字产业集聚划分为三个维度:技术密集型集群以算法研发、算力设施为核心竞争力,如北京中关村人工智能产业集群;平台驱动型集群依托电商平台、工业互联网平台形成生态网络,典型代表为杭州跨境电商综试区;生态协同型集群则通过数字技术实现产业链上下游的智能匹配,如深圳5G产业生态圈(见图1)。这种三维划分突破了传统产业集群的地理邻近性限制,强调数据要素的跨区域流动与虚拟集聚特征。 流通经济包容性增长的评估标准需突破单一经济增速维度,世界银行《包容性增长监测框架》指出,其本质在于增长成果的公平可及性。本文构建三级评价体系:区域均衡性侧重城乡数字鸿沟指数与物流网络覆盖密度的空间差异分析,2022年国家统计局数据显示,东部地区数字流通基础设施密度是西部的2.3倍;主体参与度通过中小企业电商渗透率与个体网商占比衡量,据商务部数据,2023年县域农产品电商经营者数量同比增长37%;成果共享性则体现在流通成本下降幅度与就业弹性系数,国家发改委统计表明,智慧物流使社会物流总费用占GDP比重较五年前下降2.1个百分点[2]。  图1 数字产业集聚形成机制流程图 (图示说明:该流程图呈现技术渗透、平台整合、生态协同三阶段演进路径,箭头标注各阶段关键驱动要素,其中数据要素流动强度在生态协同阶段达到峰值) 流程分析显示,数字产业集聚始于数字技术的行业渗透(技术密集型阶段),当渗透率超过18%时进入平台主导阶段,最终通过产业链数字化改造率突破60%实现生态协同。这种动态演进机制解释了中国72.4%的数字产业集群处于平台驱动阶段的现象,为后续影响机制分析提供理论支点。 2.理论框架构建 基于新经济地理学的规模报酬递增原理与包容性增长理论的公平分配原则,本研究构建”要素重组-效能扩散-均衡反馈”三阶段理论框架。克鲁格曼的中心-外围模型揭示,数字技术通过降低运输成本重塑要素空间分布,当数字基础设施渗透率达到阈值时,传统要素禀赋结构发生裂变——2023年《中国数字经济发展报告》显示,数据要素对经济增长贡献率已达36.2%,超越资本要素的29.7%。这种要素重组过程遵循非线性演化规律,数字平台的双边市场特性加速技术、资本与劳动力的非对称集聚,形成以算力中心为枢纽的新型空间布局。 效能扩散阶段呈现”技术溢出-网络效应-制度适应”三重传导机制。斯托尔珀-萨缪尔森定理的拓展应用表明,数字产业集群通过三类渠道提升流通经济包容性:首先是算法开源带来的技术外溢,2022年GitHub中国开发者贡献代码量同比增长58%;其次是平台经济的网络外部性,美团研究院数据显示,每新增1%的平台商户将带动0.3%的区域就业率提升;最后是数字治理规则的跨区域复制,如杭州”城市大脑”模式已在45个城市推广应用。这种扩散过程受制于区域数字化准备度,形成”核心区-过渡带-边缘区”的梯度分布格局。 均衡反馈机制通过双重路径实现动态平衡:微观层面,数字孪生技术优化供应链决策,使中小企业库存周转效率提升19%-25%;宏观层面,数字税制调节再分配,2023年中央财政转移支付中数字经济专项占比升至12.7%。世界银行包容性增长指标验证,当区域数字基尼系数低于0.35时,流通经济成果共享弹性系数可达0.68。该框架突破传统理论单向因果链的局限,构建包含空间异质性与时间滞后效应的动态系统,为后续机制分析提供结构化研究范式。 二、数字产业集聚对流通经济包容性增长的影响机制 1.技术创新扩散机制 区块链技术的分布式账本特性重构了流通产业的信任机制,其不可篡改性与智能合约自动执行功能,将供应链金融准入门槛降低40%-60%。中国物流与采购联合会2023年调研显示,应用区块链技术的农产品溯源系统使中小微企业融资成功率提升27个百分点,违约率下降至传统模式的1/3。这种技术外溢效应突破传统抵押担保限制,阿里供应链金融平台数据显示,基于区块链的电子仓单质押融资服务已覆盖134万小微商户,户均授信额度较线下模式提高4.8倍[3]。 智能物流技术通过”感知-决策-执行”闭环系统重塑流通业态。京东物流研究院案例研究表明,自动化分拣设备使中小电商物流成本占比从12.7%降至8.4%,订单处理时效提升52%。更关键的是,物流无人机与自动驾驶配送车突破地理限制,2022年西藏那曲地区借助智能物流网络,生鲜产品损耗率从35%骤降至9%,乡镇级配送站点覆盖率三年内增长4倍。这种技术普惠性体现在长尾市场的激活效应,拼多多农业大数据表明,智能冷链技术应用使边远地区农产品上行规模年均增速达63%。 两类技术的协同作用产生乘数效应:区块链保障数据流动可信度,智能物流提升实体要素配置效率。国家邮政局监测数据显示,技术融合应用使县域快递业务量增速连续三年超城市地区12个百分点,2023年农村网点自动化设备渗透率达68%。这种技术创新扩散形成”数字底座-业务中台-应用生态”的三层赋能架构,使得流通产业参与者规模呈现幂律分布特征,尾部小微企业数量占比从2019年的57%升至2023年的79%。 同时,技术创新扩散还促进了流通产业的数字化转型。以阿里巴巴农村淘宝为例,通过整合线上线下资源,构建农村电商生态系统,不仅提升了农产品的销售效率,还带动了农村地区的经济发展。技术创新的深度应用,如大数据分析、人工智能算法等,进一步提升了流通产业的智能化水平,使得流通经济包容性增长的动力更为强劲。此外,技术创新扩散还带来了流通成本的降低和流通效率的提升,为流通经济的可持续发展奠定了坚实基础。 2.资源整合重构机制 数字产业集群通过数据要素的实时流动与智能匹配,构建起”需求感知-资源调度-价值创造”的新型供应链体系[4]。中国物流与采购联合会2023年研究显示,云仓储系统将平均仓储利用率从传统模式的63%提升至89%,库存周转率加快2.1倍。这种重构效应源于三个维度突破:首先,物联网设备实现全链路数据采集,某家电企业应用RFID技术后,供应链可视化程度提高78%;其次,智能算法驱动动态分仓,苏宁物流大数据表明,预测准确率每提升10%,区域分仓数量可减少15%;最后,区块链赋能的分布式仓储网络,使中小企业闲置仓储资源接入率从2019年的17%增至2023年的49%。 以京东云仓为例,其”中枢大脑+区域节点”架构诠释了资源整合的进阶路径。中央调度系统实时处理超10亿级数据点,通过运筹优化模型将全国1530个仓库串联为虚拟仓网,使跨区调拨响应时间缩短至4.8小时。更值得关注的是弹性资源共享机制,2023年双十一期间,中小商家临时仓储需求满足率从传统模式的32%跃升至79%,单位仓储成本下降41%。这种模式打破”规模经济”桎梏,商务部数据显示,参与云仓联盟的企业平均固定资产回报率提升5.7个百分点。 数据要素的乘数效应在流通领域显现特殊规律:当企业间数据共享率超过60%时,边际配置效率提升斜率增大1.8倍。这源于智能合约驱动的自动交易机制,某大宗商品交易平台案例显示,数字化交割使合同执行周期压缩67%,纠纷率降至0.3%。资源重构最终形成”数字双胞胎-虚拟资源池-智能匹配引擎”的三层架构,国家发改委测算表明,该模式使社会物流总费用占GDP比重五年内下降2.3个百分点,其中74%的降本增效源于资源错配减少[5]。 进一步地,这种三层架构的协同效应显著增强了流通经济系统的韧性。在”数字双胞胎”层面,通过对实体资源的精准映射,企业能够快速识别并响应市场变化,减少了因信息不对称导致的决策失误。在”虚拟资源池”层面,资源的高效整合与灵活调配,使得企业在面对突发需求波动时,能够迅速调配资源,保障供应链的稳定运行。而在”智能匹配引擎”层面,基于大数据与AI的智能算法,实现了供需双方的高效对接,降低了交易成本,提升了市场效率。 此外,资源重构还促进了流通经济领域的绿色转型。通过优化资源配置,减少了不必要的资源浪费,降低了碳排放。同时,智能合约与数字化交割的应用,减少了纸质文件的使用,推动了流通经济的无纸化进程,进一步促进了环境的可持续发展。 3.就业结构优化机制 数字平台经济催生”云端就业”新形态,人社部《新职业发展报告》显示,2023年我国灵活就业人员已达2.68亿,其中52.7%依托数字平台实现就业。这种结构性转变在流通领域尤为显著,美团研究院数据表明,网约配送员中农村户籍占比达64%,较传统物流行业高出29个百分点。平台经济的零工模式突破时空限制,滴滴货运调查显示,75%的兼职司机日均工作3-5小时即可获得相当于本地平均工资83%的收入,时间弹性指数较固定岗位提升2.4倍。 智能调度算法重构就业匹配效率,饿了么”蜂鸟即配”系统通过实时路径优化,使骑手单位时间接单量提升37%,无效行驶里程减少56%。这种技术赋能产生普惠效应,国家邮政局监测数据显示,县域快递员月均收入五年间增长189%,其中42%的从业者来自脱贫家庭。更值得关注的是技能溢价的形成机制,京东物流认证体系使通过智能设备操作考核的分拣员时薪标准提高28%,职业培训参与率每提升10%,收入增长率相应增加6.2个百分点。 新兴就业形态产生”鲶鱼效应”,倒逼传统流通企业优化用工结构。顺丰速运2023年改革案例显示,引入弹性用工制度后,季节性用工成本下降41%,同时为13.6万社会闲散劳动力创造临时就业机会。这种结构性优化具有空间溢出特征,北京大学数字生态研究中心测算表明,每新增1个数字平台就业岗位,可带动0.8个周边服务业岗位,其中72%的溢出岗位分布于低技能劳动力市场。就业结构的数字化重塑,最终形成”平台赋能-技能增值-收入倍增”的良性循环,推动流通经济包容性增长向深层次演进。 此外,新兴就业形态还促进了职业路径的多样化,为劳动者提供了更多元的发展机会。以阿里巴巴的“菜鸟网络”为例,其智慧物流体系不仅提升了物流效率,还为大量年轻人提供了从基层快递员到高级物流管理师的晋升通道。这种职业晋升的开放性,进一步激发了劳动者的积极性和创造力,为流通经济的持续健康发展注入了新的活力。同时,新兴就业形态下的灵活用工制度,也为应对经济波动、缓解就业压力提供了有效缓冲,增强了流通经济体系的韧性[6]。 4.政策协同催化机制 政府数字基建投资与产业政策形成”杠杆-齿轮-润滑剂”协同效应,财政部数据显示,2023年新型基础设施投资占公共预算支出比重达7.3%,同比提升1.8个百分点。这种政策协同通过三维架构发挥作用:政策工具层实施”5G基站建设补贴+数据要素税收抵扣”组合拳,工信部统计表明,每1元财政补贴可撬动3.2元社会资本投入;市场主体层构建”链主企业-专精特新-小微创客”梯度培育体系,全国257个数字化转型促进中心已孵化4.3万家中小流通企业;环境支撑层完善”数据确权-算法审计-网络安全”制度矩阵,2023年出台的《数据二十条》使流通领域数据交易合规率提升至89%。 政策组合的时空适配性产生催化效应,国家发改委”东数西算”工程通过算力电价补贴与用地指标置换,使西部数据中心上架率从2021年的32%增至2023年的61%。这种区域协调政策激发市场主体创新活力,某电商平台在郑州航空港区建设的智慧物流枢纽,借助地方产业基金与人才公寓配套,实现自动化分拣设备渗透率三年提升47个百分点。环境支撑要素的完善降低制度性交易成本,粤港澳大湾区数据跨境流动试点使进出口清关时效压缩38%,2023年跨境电商进出口额突破2.3万亿元。 三维框架的动态平衡体现政策效能,当市场主体数字化投入强度超过财政支持力度1.5倍时,政策乘数效应进入加速区间。这种协同催化形成正向循环:杭州国家电子商务示范基地案例显示,政府每增加10%的数字化专项补助,园区企业研发投入强度相应提升6.2%,同时吸引配套服务商数量增长23%。政策工具的精准滴灌与市场主体的活力释放,共同构建起数字产业集聚发展的生态系统,为流通经济包容性增长注入持续动能。 此外,政策协同催化机制还体现在不同政策之间的互补与强化上。例如,税收优惠与金融支持的组合拳,不仅降低了企业的运营成本,还为其提供了充足的研发资金。这种多维度的政策扶持,使得数字产业集聚区内的企业能够更好地应对市场变化,实现快速迭代与创新。同时,政策协同还促进了产业链上下游企业的紧密合作,形成了良好的产业生态,进一步推动了流通经济的包容性增长。 三、影响机制的实证检验与政策启示 1.研究设计与数据来源 本研究采用空间杜宾模型(SDM)揭示数字产业集聚的空间溢出效应,模型设定综合考虑地理邻接与经济距离权重矩阵。核心解释变量数字产业集聚度以区位熵指数衡量,计算公式为某省份数字产业就业人数占比与全国该指标比值的对数变换,国家工商总局企业注册数据显示,2023年广东省该指数达2.37,居全国首位[7]。被解释变量流通经济包容性增长采用改良泰尔指数,通过分解区域间与区域内差异捕捉包容性特征,其中城乡物流网点密度差异权重占比42%。 数据选取2015-2022年中国30省份面板数据,剔除港澳台及西藏自治区(数据完整性不足)。数字产业维度采集高新技术企业数量、软件业务收入等9项指标,流通经济层面整合社会物流总额、农村电商渗透率等15个变量。空间权重矩阵构建突破传统地理邻接限制,引入数字经济辐射半径参数,将省会城市间光缆长度与数据流量纳入计算。空间分布显示,京津冀、长三角、珠三角构成高值集聚三角,2022年三区域数字产业规模占全国67.3%。值得注意的是,贵州凭借大数据战略异军突起,集聚度排名从2015年第28位跃升至第12位,这种”跳跃式”发展验证政策干预的有效性。数据预处理采用价格指数平减法消除通胀影响,并对缺失值进行多重插补处理,确保面板数据完整性。 2.实证结果分析 空间杜宾模型回归结果显示,数字产业集聚对流通经济包容性增长存在显著倒U型影响,拐点出现在区位熵指数0.72处(见图2)。当集聚度低于临界值时,每提升0.1个单位将带动包容性指数增长0.38,而超过阈值后边际效应转为-0.15,这种非线性特征在东部地区尤为突出。空间滞后项系数ρ值为0.267(p<0.01),表明邻近省份数字产业发展每提升1%,本地流通经济包容性平均提升0.42%,溢出效应超越直接效应[8]。  图2 集聚度与包容性指数关系拟合曲线 (图示说明:横轴区位熵指数0.72处曲线达到峰值,东部地区曲线陡峭度是西部的2.3倍,中部呈现平缓上升趋势) 曲线形态揭示区域异质性:东部在集聚度0.65-0.79区间出现”效率陷阱”,2019-2022年长三角地区有43%的样本跨越拐点;中西部仍处上升通道,但斜率相差1.8倍,这与数字基建密度差异直接相关。控制变量分析显示,人力资本存量每提高1个标准差,拐点右移0.11个单位,说明教育投入可延后过度集聚负效应。 稳健性检验采用三重方法:替换空间权重矩阵后核心系数方向不变,经济距离矩阵下拐点位移小于0.03;剔除直辖市样本,东部系数仍保持显著性(β=0.32,p<0.05);工具变量法选用历史邮电业务量作为集聚度工具,过度识别检验P值0.412支持变量外生性。这些检验强化结论可靠性,尤其揭示政策干预在调节拐点位置中的关键作用,为后续政策建议提供量化依据。 3.政策优化路径 差异化数字基建布局应遵循”梯度推进-功能互补-动态调适”原则,国家信息中心测算表明,中西部地区数字基建投资边际效益是东部的1.8倍。具体实施中,东部侧重算力网络优化,部署智能算力中心占比不低于65%;中部建设区域性数据枢纽,2025年前建成20个国家级流通数据中心;西部优先布局绿色数据中心,可再生能源使用率强制标准提升至80%。这种分层策略可缓解”数字鸿沟强化效应”,贵州案例显示,差异化投资使数字基建对流通经济的拉动系数提高0.37。 跨区域利益共享机制构建”飞地经济2.0”模式,通过数据税收分成与算力配额交易实现价值再分配。长三角生态绿色一体化发展示范区试点数据显示,算力资源跨省调度使上海人工智能企业研发成本降低28%,同时江苏吴江获得税收分成同比增长43%。基于区块链的智能合约确保利益分配透明度,某省际数据中心联盟应用后,纠纷率从传统模式的17%降至1.2%,履约效率提升5.3倍。  图3 政策实施效果多维评估图 (图示说明:五维坐标系显示东部在技术创新(8.7/10)领先,中部资源利用效率(7.2/10)突出,西部政策响应速度(6.9/10)优势明显) 评估结果显示,当前政策体系在主体协同度(平均5.4分)与长效机制建设(6.1分)维度存在短板。为此,构建基于DEA-Malmquist模型的监测体系,设置数据要素流通效率、技术渗透转化率等7项核心指标。国家发改委试点表明,监测系统使政策调整响应周期从18个月压缩至7个月,资源配置帕累托改进率提升23%。 四、结语 数字产业集聚对流通经济包容性增长呈现显著的空间异质性与阶段特征,过度集聚将削弱增长成果的共享性。政策制定需建立动态监测体系,实施东中西部差异化数字基建策略,完善跨区域利益共享机制。未来研究可深化数据要素定价机制与碳核算体系的融合分析,推动数字经济与包容性增长的协同演进。 参考文献: [1]王颢葳,余春宏.数字经济发展对包容性消费的影响效应--以流通技术变革为中介变量的实证[J].商业经济研究, 2022(16):49-52. [2]可凡,刘养卉.马克思流通理论视角下数字经济赋能农村商贸流通探析[J].电子商务评论, 2024, 13(3):4336-4341. [3]赵文君.流通经济学立论依据和定位研究——基于空间经济学的视角[J].商业经济研究, 2024(2):29-33. [4]刘小芳,陈宏.物流业竞争力对区域流通经济发展水平的影响[J].商业经济研究, 2024(21):173-176. [5]刘颖颖,陈婷.经济新常态背景下商贸流通经济转型策略探析[J].全国流通经济, 2023(13):12-15. [6]王睿.科技企业助力流通经济发展的博弈演化因素分析[J].经济技术协作信息, 2024(9):0001-0003. [7]马壮,林栋.物流业绿色转型对商贸流通经济高质量发展的影响[J].商业经济研究, 2023(20):98-101. [8]刘江娜.经济新常态背景下商贸流通经济转型策略探析[J].商展经济, 2023(6):25-27. |

“知识+精选”直

“知识+精选”直 农产品电商运营技

农产品电商运营技 数字产业集聚对流

数字产业集聚对流 ESG表现对于企业

ESG表现对于企业 酒店灵活用工平台

酒店灵活用工平台 RCEP背景下中国与

RCEP背景下中国与 如何建设高效的银

如何建设高效的银